Licier créateur

Extraits

Esotérisme

Bible, le livre de Daniel décodé. La destruction du Temple symbole cyclique précurseur du destin apocalyptique de lHumanité

04/2015

Sociologie

Pornotopie. Playboy et l'invention de la sexualité multimédia

03/2022

Littérature française

Prolifération

03/2022

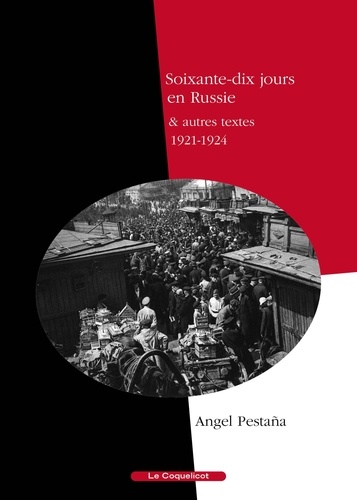

Histoire des idées politiques

Soixante-dix jours en Russie & autres textes (1921-1924)

02/2021

Aventure

Edgard P. Jacobs. Le rêveur d'apocalypses

12/2021

Acteurs

Montgomery Clift, l'enfer du décor

05/2023

Histoire ancienne

L'archéologie en bulles. Petite Galerie

09/2018

Littérature étrangère

Littérature du Niger. Rencontre, volume 2

11/2010

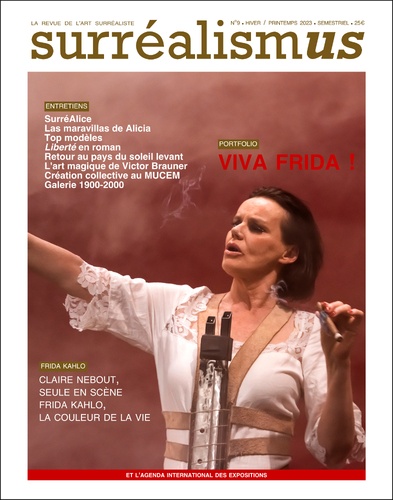

Surréalisme

Surréalismus N° 9, hiver-printemps 2023

02/2023

Histoire de France

Les années électriques (1880-1910)

03/1991

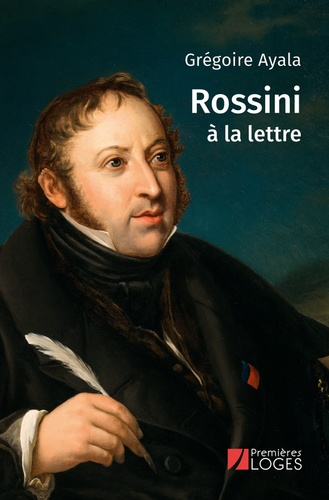

Compositeurs

Rossini à la lettre

11/2023

Histoire de l'art

Amour et inspiration. Muses, collectionneurs et artistes

09/2021

Littérature sud-américaine

La Tante Julia et le scribouillard

01/1980

Beaux arts

La revue "L'art sacré". Le débat en France sur l'art et la religion (1945-1954)

06/2010

Documentaires jeunesse

9 de coeur N° 3 : L'art brut

03/2005

Musique, danse

Le destin russe et la musique. Un siècle d'histoire de la Révolution à nos jours

03/2005

Histoire de France

Napoléon et l'Opéra. La politique sur la scène (1810-1815)

02/2004

Décoration

Murs de papier. L'atelier du papier peint 1798-1805

10/2018

Beaux arts

Imaginaire et pauvreté. François d'Assise dans la création contemporaine

01/2019

Pédagogie

Qu'as-tu appris à l'école ? Essai sur les conditions éducatives d'une citoyenneté critique

10/2015

Jeux

Génération Smash Bros

02/2023

Gestion des ressources humaine

Engager pour transformer. Managers et DRH, coproducteurs d'une nouvelle fonction humaine

03/2024

Littérature française

Livre-Journal 1921

01/2022

Droit

Les Cahiers de la Justice N° 4/2020 : L'office du juge

01/2021

Science-fiction

La femme d'argile et l'homme de feu

10/2015

Musique, danse

La Chute de Lucifer (partie de trombone solo). poème symphonique pour trombone et orchestre

10/2014

Musique, danse

La Chute de Lucifer (conducteur). poème symphonique pour trombone et orchestre

12/2013

Sciences de la terre et de la

Arctica. Volume 3, Nunavut, Nunavik (Arctique central canadien et nord-québécois) Le peuple inuit prend en main son destin

07/2020

Religion

Au nom de Jésus. Tome 2, Mener le bon combat

05/2011

Droit

Dire le droit : normes, juges, jurisconsultes

01/2007