Lola Marois

Extraits

Régionalisme

Les châteaux historiques du Roannais. Volume 2

12/2012

Littérature française

Sabre

08/2020

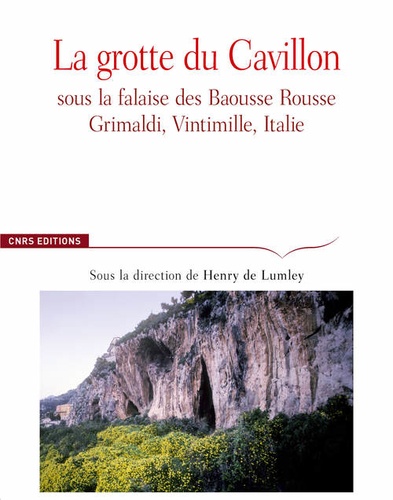

Histoire ancienne

La grotte du Cavillon. Sous la falaise des Baousse Rousse, Grimaldi, Vintimille, Italie

08/2016

Histoire internationale

Les guerres d'Afrique. Des origines à nos jours

05/2013

Poches Littérature internation

Nouvelles et théâtre

04/2011

Régionalisme

Essai sur l'histoire de la ville de Roanne et de ses environs

12/2012

Littérature étrangère

Les hirondelles de Montecassino

10/2012

Ethnologie et anthropologie

Cultures et guérisons. Éric de Rosny - L'intégrale

11/2022

Histoire de l'art

Les Annales du théâtre et de la musique

12/2021

Pléiades

Voyages extraordinaires. Voyage au centre de la Terre ; De la Terre à la Lune ; Autour de la Lune ; Le testament d'un excentrique

04/2016

ouvrages généraux

Internationalisme ou Résistance (1940-1957). Une Vie Contre le Capitalisme (4e partie)

07/2023

Cinéma

Le cinéma des années trente par ceux qui l'ont fait. Tome 2, L'avant-guerre : 1935-1939

01/2001

Cinéma

Le cinéma des années quarante par ceux qui l'ont fait. Tome 3, Le cinéma de l'Occupation : 1940-1944

01/2001

Cinéma

Le cinéma des années cinquante par ceux qui l'ont fait. Tome 5, La qualité française : 1951-1957

01/2001

Critique littéraire

Hommage à Jacques Rivière

01/1992

Non classé

Peut-être, n° 6, 2015. Revue poétique et philosophique

12/2014

Livres animés (3 ans et +)

Berceuses et comptines d'afrique

10/2021

Philosophie

To metron. Sur la notion de mesure dans la philosophie d'Aristote

08/2020

Littérature française

Le Blé en herbe et autres écrits

02/2023

Littérature française

Le lys dans la vallee

Littérature française

Hâtez-vous les oiseaux

07/2017

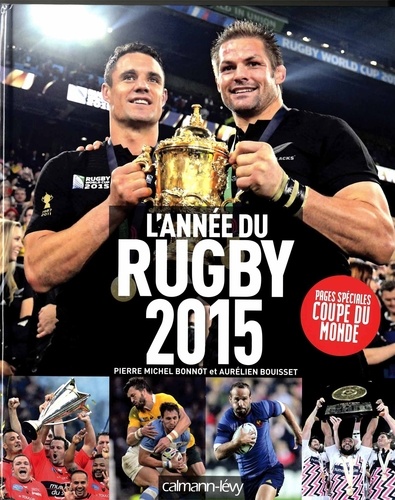

Sports

L'année du rugby 2015

11/2015

Beaux arts

Balthus. Une biographie

05/2003

Littérature francophone

La nuit de la tarentelle

Elevages domestiques

L'Homme et l'Animal. L'invention de nouveaux liens

11/2021

Acteurs

Danielle Darrieux. Une femme moderne

09/2023

Froid, climatique

NF DTU 45.1 Isolation thermique des bâtiments frigorifiques et des locaux à ambiance régulée

06/2023

Sciences historiques

Indochine de Provence. Le silence de la rizière

10/2012

Littérature sud-américaine

La Secrète

02/2016

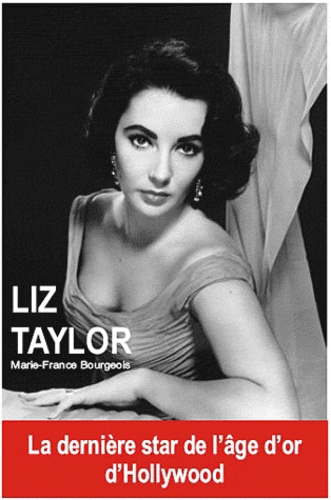

Cinéma

Liz Taylor. La dernière star de l'âge d'or d'Hollywood

05/2011