Francophonie Résidence

Extraits

Religion

Les deux maisons. Essai sur la citoyenneté des Juifs (en France et aux Etats-Unis)

09/2012

Littérature française

Renaissance

Renaissance

Êtes-vous heureux ? Qui sont vos guides ? Et, surtout, que pèse ce bonheur lorsque l’adversité vient jouer les trouble-fêtes ?

Voilà le fil rouge du troisième tome « Renaissance » que vient d’achever Alexis Wetzel.

Pour notre plus grand plaisir, le globe-trotter nous emmène au bout du monde et continue de décortiquer le cœur des hommes. On le suit dans le désert namibien, au Sénégal, auprès des lépreux de Kolda ou sous les ors de la présidence du Nicaragua.

Chaque voyage et chaque rencontre amorcent un enseignement puissant, une leçon de vie.

L’auteur brosse d’abord le portrait de ses mentors déchus (Carlos Ghosn ou le Père Marie Dominique Philippe) avec un humour sans pareil et une acuité saisissante.

C’est aussi l’occasion de passer en revue un monde en crise, ses nouveaux prophètes ainsi que notre rapport biaisé à la réalité, donc au bonheur.

Mais la critique est aisée ! Et maintenant que notre château de cartes est à terre que faudrait-il faire ?

Débutant un second chapitre, justement, par la célèbre antienne de Bécaud, Alexis Wetzel nous donne les clefs d’une seconde vie, libre et heureuse ; à la recherche moins du temps perdu que du sens des choses. Il suggère une renaissance à soi, assumant à la fois notre fragilité humaine et une liberté ultime : celle d’aimer et de croire.

C’est un livre qui fait du bien et qui tombe à pic dans ces temps de crise !

« Ce livre est un manuel de bonheur ! Il y a eu comme un déclic en moi. À lire et à relire à l’infini… » Alice F.

« J’ai ri, beaucoup aimé ; mon plus beau compliment, c’est qu’à 68 ans, cette lecture va, je l’espère, changer ma façon de voir la vie et de la vivre ! » Roselyne L.N

***

Alexis Wetzel est né en 1975 à Mulhouse. Marié et papa de deux enfants, il vit en Allemagne depuis une dizaine d’années.

Diplômé des Mines de Nancy, il a fait sa carrière dans l'industrie automobile et a voyagé dans le monde entier.

Alexis est aussi le co-fondateur de l'association caritative Amatis-France. Depuis plus de vingt ans, il multiplie les projets de développement en Afrique et en Asie.

En 2015, on lui diagnostique un cancer ; il décide alors de publier ses carnets de voyages et de tenir son journal de bord. « C’est un travail d’entrailles » avouera-t-il dans son premier Tome coup de poing : « Les Lumières qui dansent sur les eaux du port » (paru aux EDN en 2018). Il est également l’auteur de « Sous les nuages, les blés d’or » (paru en 2019).

Site internet de l’association : https://www.amatis-france.com/

Site internet de l’auteur : https://www.facebook.com/wetzelbook/

03/2022

Beaux arts

Narcisse et Echo. Discours, essais et poèmes (1961-2019)

06/2020

Manga

Collection Yaoi Pack N° 23. 5 mangas

02/2015

BD tout public

Dans ma maison de papier

02/2014

Sciences politiques

Les chemins de Damas. Le dossier noir de la relation franco-syrienne

10/2014

Musique, danse

Mikis Théodorakis par lui-même

04/2011

Manga

Collection Yaoi Pack N° 26. 5 mangas

04/2015

Sciences politiques

Mon combat contre la dictature Algérienne

03/2022

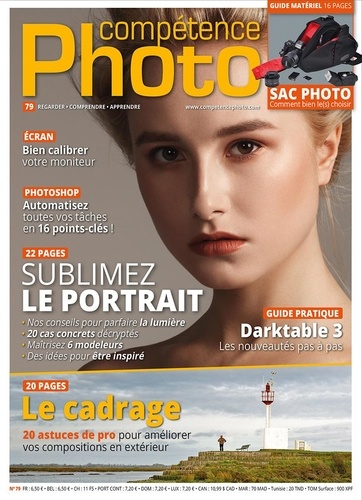

Photographie

Compétence Photo N° 79 : Sublimez le Portrait

01/2021

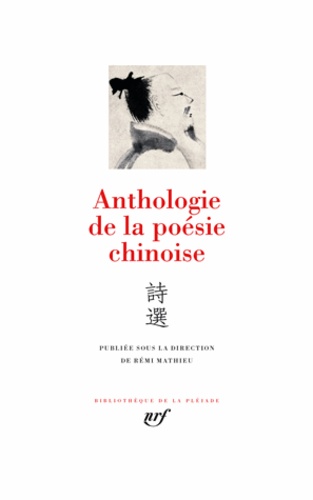

Pléiades

Anthologie de la poésie chinoise

02/2015

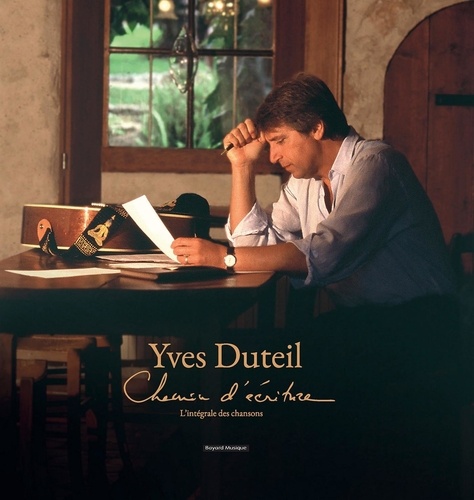

Musique

Chemin d'écriture. Intégrale 16 CD Yves Duteil

05/2023

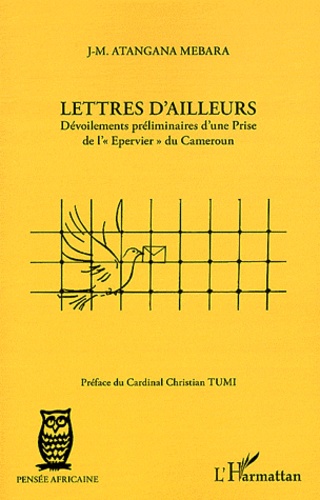

Histoire internationale

Lettres d'ailleurs. Dévoilements préliminaires d'une Prise de l'"Epervier" du Cameroun

12/2011

Du XVIe au XIXe siècle

Du monde au désert, l'aspiration à la solitude au XVIIe siècle

04/2021

Empire colonial

L'Indigène et le citoyen. La Ligue des droits de l'homme dans les colonies 1898-1940

01/2023

Sociologie

Une question de temps. Reportage avec François Vorpe, croque-mort

01/2021

Guides étrangers

Le Maroc en camping car. Guide pratique à l'usage des automobilistes, 3e édition

08/2017

Histoire internationale

Comprendre l'histoire politique du Congo-Brazzaville (1958-2020)

01/2021

Sports

Je ne suis pas un saint

03/2017

Critique littéraire

Revue de la Bibliothèque nationale de France N° 60/2020 : Ne les laissez pas lire ! Censure dans les livres pour enfants

03/2020

Littérature étrangère

Histoire de l'argent

08/2013

Bibliothéconomie

La Revue de la BNU N° 26

01/2023

Architecture régionale

La Cité des Electriciens

10/2021

Histoire internationale

La décomposition des nations européennes. De l'union euro-Atlantique à l'Etat mondial, 2e édition revue et augmentée

06/2010

Non classé

Le Trombinoscope Audasud. Volume 1, juillet 2022, 20 Trombinoscopies

06/2022

Histoire internationale

Dans l'ombre de l'Occident et autres propos / Les Arabes peuvent-ils parler ?

11/2011

Histoire internationale

Géopolitique de la Côte d'Ivoire

06/2011

Autres langues

A l'arpenteur inspiré. Mélanges offerts à Jean Bernabé

11/2006

Critique littéraire

Kapuscinski. Le vrai et le plus vrai

09/2011

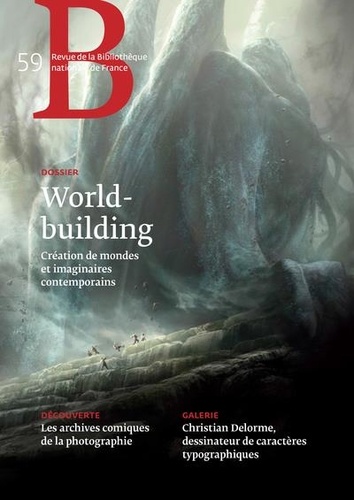

Critique littéraire

Revue de la Bibliothèque nationale de France N° 59/2019 : World-building. Création de mondes et imaginaires contemporains

10/2019