Francine Vidal, Elodie Nouhen

Extraits

Psychiatrie

Pour une psychiatrie indisciplinée

02/2023

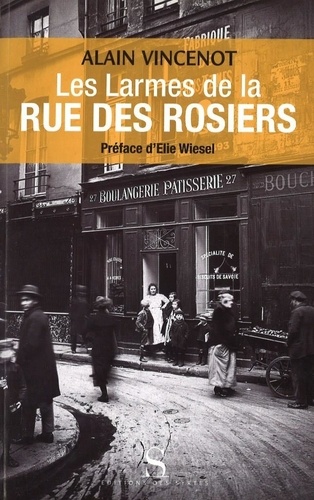

Histoire de France

Les larmes de la rue des Rosiers

03/2010

Autres langues

A l'arpenteur inspiré. Mélanges offerts à Jean Bernabé

11/2006

Archéologie

Des couvents fragiles. Pour une archéologie des établissements mendiants (France méridionale, Corse, Ligurie, Piémont)

10/2023

Non classé

La Porte ou la parenthèse de l’éternité

01/2016

Histoire, Géographie

Histoire 2de. Edition 2024

04/2024

Sciences politiques

L'impérialisme unitaire. Tome 2, 1959-1980

04/2012

Littérature française

Dans un royaume lointain

08/2022

Ecrits sur l'art

L'art qui guérit la mémoire

11/2023

Sciences politiques

L'impérialisme unitaire. Tome 1, 1950-1967

12/2010

Non classé

Le Trombinoscope Audasud. Volume 1, juillet 2022, 20 Trombinoscopies

06/2022

Littérature française

Les quatre Henri

09/2019

Ethnologie

RANCHEROS Y SOCIEDADES RANCHERAS

01/1994

Musique, danse

Ivanhoé (réduction). cantate sur un poème de Victor Roussy pour solistes et orchestre

01/2018

Littérature étrangère

Comédie cubaine

06/2020

Récits de voyage

Les croisières citroën. 2 volumes : La croisère blanche ; La première traversée du Sahara en autochenille

11/2010

Littérature française

Un long voyage ou l'empreinte d'une vie. Tome 13 - Joseph

03/2018

Poésie

Figures du jour & de Mannequins. Edition bilingue français-yiddish

07/2023

Suspense

l’énigme d’Isolabona

12/2022

Policiers

Embrouilles à Panama

11/2020

Equitation

Les écrits de jeunesse de Nuno Oliveira. Cadence, légèreté, géométrie (1951-1956)

02/2021

Littérature française

Mes yeux a travers monde. Ce confinement nous a perdus

06/2023

Critique littéraire

Cahiers d'Ivry Février 1947 Mars 1948. Coffret 2 volumes, Cahiers 233 à 309 ; Cahiers 310 à 406

10/2011

Critique littéraire

Elizabeth Craig, une vie célinienne

02/2018

Biographies

Jean de Renaud. L'ingénieur militaire de François 1er

07/2022

Romans historiques

Le livre des noms oubliés

07/2023

Poésie

Sonnets de la prison de Moabit. Edition bilingue français-allemand

01/2019

Thèmes photo

Syrinx

10/2023

Histoire, Géographie

Histoire-Géographie 2de. Edition 2024

04/2024

Littérature française

Le Bouquin de Noël

11/2016