Reynald Freudiger

Extraits

Récits de voyage

Lignes de crêtes. Promenades littéraires en montagne

05/2021

Littérature française

Un Sens à la vie. Textes inédits

02/1956

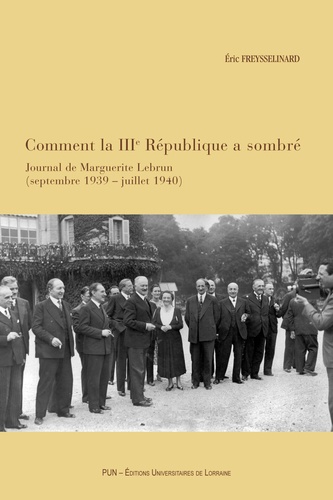

Histoire de France

Comment la IIIe République a sombré. Journal de Marguerite Lebrun (septembre 1939 - juillet 1940)

09/2018

Littérature française

Souvenirs de la Belle Epoque

12/2018

Histoire de France

Corap. Bouc émissaire de la défaite de 1940

06/2017

Football

L'entraîneur (français). Coupable idéal ?

10/2021

Ouvrages généraux et thématiqu

Ma tragique ambassade. Vatican, mai-novembre 1940

11/2023

Histoire de France

Le 18 juin 1940. Edition 1990

05/2000

Romans historiques

L'an 40. La bataille de France

01/2020

Histoire de France

Weygand. L'intransigeant

Histoire de France

La défaite française, un désastre évitable. Tome 2, Le 16 juin 1940, non à l'armistice ! 2e édition

01/2014

Musique, danse

Les voies de l'opéra français au XIXe siècle

04/1997

Histoire de France

Les grands discours parlementaires de la Ve République

11/2006

Pédagogie

Maxime, Pauline, Yacine et la maîtresse de l'hôpital

09/1999

Histoire de France

De Gaulle. De l'enfance à l'appel du 18 Juin

10/2007

Pédagogie

Histoire, histoire des arts. Oral, Edition 2019

01/2019

Cahiers de vacances

Passeport Toutes les matières de la 5e à la 4e. Edition 2019

05/2019

Critique littéraire

Cahiers Saint-John Perse Tome 18 : Une lecture de Vents de Saint-John Perse

11/2006

Arbitrage

Les Cahiers de l'Arbitrage N° 2/2022

08/2022

Histoire de France

Etre Juif. A Lyon et ses alentours (1940-1944)

10/2019

Correspondance

Epistolaire, Revue de l'Aire N° 47/2021 : Le geste épistolaire

10/2021

Histoire de France

Les grands discours parlementaires de la IVe République. De Pierre Mendès France à Charles de Gaulle 1945-1958

04/2006

Penser l'écologie

Propos pour une République écologique N° 2 : Décider l'écologie, l'Etat écologique

05/2022

Histoire de France

De la capture à Verdun à la rupture avec Pétain. Une autre histoire de Charles de Gaulle

11/2015

Histoire de France

De l'établissement des Français dans la Régence d'Alger. Edition de 1839 augmentée de pièces provenant des éditions antérieures et des archives d'Outre-Mer

11/2020

Art contemporain

Une seconde d'éternité

06/2022

Critique littéraire

Autour de soixante lettres de Marcel Proust

10/2012

Football

Le jeu à la nantaise - Livre

10/2022

Sciences historiques

Livre d'or de la Haute-Loire durant la Grande Guerre. Volume 2

09/2014

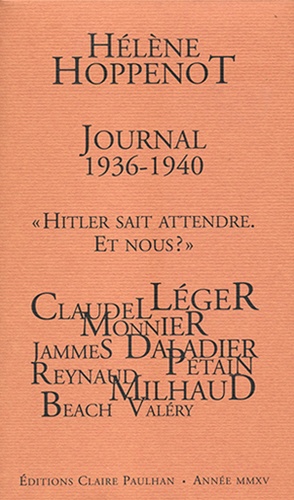

Histoire de France

Journal 1936-1940. "Hitler sait attendre. Et nous ?"

11/2015