Francophonie Résidence

Extraits

Divers

Casterman. DE TINTIN À TARDI

10/2022

Fantasy

Emma Paddington Tome 2 : Le fantôme hypocondriaque

04/2022

Poésie

De loin suivi de Nebo. Edition bilingue français-hébraïque

05/2013

Pédagogie

Professionnaliser les enseignants de classes multilingues en Afrique

04/2010

Chine

Fei Xiaotong. L'homme qui voulait comprendre la Chine

10/2023

Littérature française

Un jour, Aliénor m'a dit

06/2019

Droit

Le droit de l'aide et de l'action sociales à la croisée des chemins

07/2018

Histoire internationale

Histoire de l'Europe éditée d'après les carnets de captivité (1916-1918). 2 volumes

11/2014

Manga

The 4th Guard Tomes 4 et 5 : Pack Mangas avec 1 hors-série

09/2015

Histoire de France

De Versailles à Potsdam. La France et le problème allemand contemporain 1919-1945

09/2018

Littérature française

L'exercice du skieur

01/2024

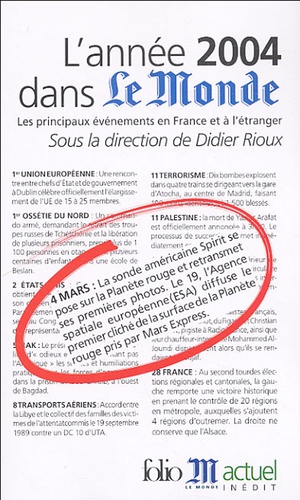

Histoire internationale

L'année 2004 dans Le Monde. Les principaux événements en France et à l'étranger

02/2005

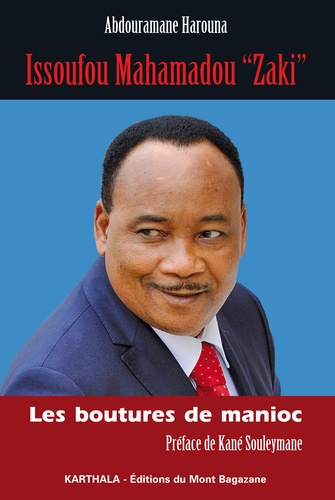

Sciences politiques

Issoufou Mahamadou "Zaki". Les boutures de manioc

10/2015

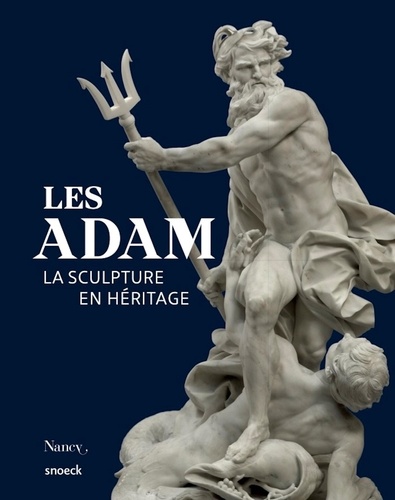

Sculpture

Les Adam. La sculpture en héritage

09/2021

Thèmes photo

Et bientôt l'obscurité

05/2023

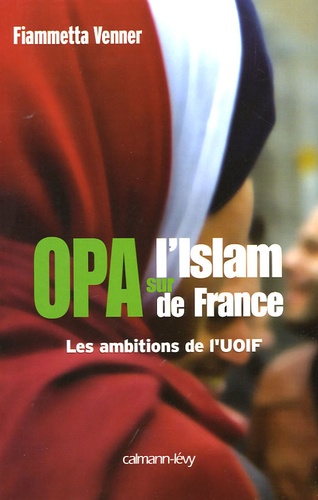

Actualité et médias

OPA sur l'islam de France. Les ambitions de l'UOIF

05/2005

Sociologie

Mobilités au féminin. La place des femmes dans le nouvel Etat du monde

01/2014

Sciences politiques

La gauche française et l'Afrique subsaharienne. Colonisation, décolonisation, coopération (XIXe-XXe siècles)

04/2014

Sciences historiques

Documents diplomatiques français 1969. Tome 2 (1er juillet - 31 décembre)

01/2012

Critique littéraire

C'était Marguerite Duras. Tome 2, 1946-1996

09/2010

Décoration

Napoléon. La Maison de l'Empereur

01/2018

Beaux arts

Comment regarder le Japon

08/2018

Histoire de France

Histoire de la IVe République. Tome 2, La République des contradictions (1951-1954), Edition revue et augmentée

02/1994

Actualité et médias

Tu le raconteras plus tard

10/2017

Cinéma

Une année pas comme les autres

10/2015

Histoire de France

Pierre Laval : de l'armistice au poteau

07/2014

Economie

SAY N° 3 : De la pandémie de la peur à l'espoir d'un renouveau

01/2021

Sociologie

Culture du dialogue, identités et passages des frontières

11/2011

Dictionnaires français

Le Petit Robert de la langue française. Edition 2024

Régionalisme

Les châteaux historiques du Roannais. Volume 2

12/2012