standards industriels

Extraits

Beaux arts

Louis Janmot. Peintre de l'âme

01/2020

Histoire internationale

Ingénieurs en Algérie dans les années 1960. Une génération de la coopération

09/2014

Ethnologie

Du médicament informel au médicament libéralisé. Une anthropologie du médicament pharmaceutique au Bénin

03/2014

Développement durable-Ecologie

Ils ont perdu la raison. Diesel, nucléaire, pesticides, santé, OGM, énergie, science

01/2014

Histoire internationale

Une autre Allemagne

03/2005

Actualité et médias

Serge Dassault

04/2006

Sociologie

La société conquise par la communication. Tome 1, Logiques sociales

09/1996

Histoire internationale

Le réseau Carlyle. Banquier des guerres américaines

09/2004

Philosophie

L'Afrique et son concept - Penser le développement de l’Afrique avec Hegel

10/2017

Cinéma

Le cinéma au défi des arts

03/2019

Religion

Le temps des cornettes. Histoire des Filles de la Charité. XIXe-XXe siècle

05/2018

Beaux arts

Mons. Ouvrir les murs (1865-2015)

06/2015

Bijouterie, horlogerie

Paul Brandt. Artiste joaillier et décorateur moderne

12/2022

Sociologie

Robot révolution. Les robots vont-ils détruire nos emplois et notre économie ?

03/2019

Critique littéraire

Introduction à la littérature jeunesse au Cameroun

10/2019

Paris - Ile-de-France

Boulogne-Billancourt. Ville d'art et d'histoire

09/2022

sociologie du genre

Selfie. Comment le capitalisme contrôle nos corps

Histoire naturelle

Chlorophylle & bêtes de villes. Petit traité d'histoires naturelles au coeur des cités du monde, Tome 2

03/2022

Aviation

La passion du vol

04/2022

Chimie industrielle

Procedes de separation physicochimique des solides

11/2022

nutrition sportive

MICRONUTRITION et NUTRITHÉRAPIE du SPORTIF: Optimisation des performances. 2e Ed. 2e EDITION

03/2022

Littérature française

La comédie humaine. Un début dans la vie

02/2023

Santé, diététique, beauté

Moins de viande. Vers une transition au profit de notre santé, du monde vivant et de l'environnement

09/2018

Littérature française

Le Roi du Monde. Une élection présidentielle aux USA

06/2020

Littérature française

A demain, dit le bleu

01/2018

Essais généraux

Fashion

04/2022

Thématiques

Trois décennies de prises de position

04/2024

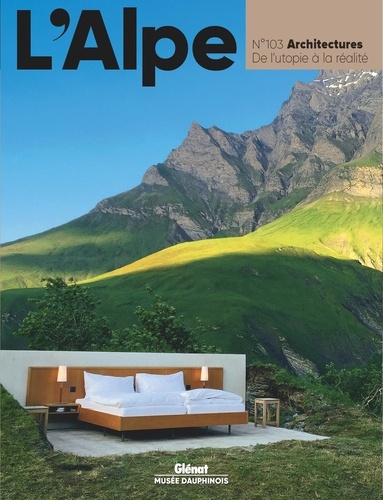

Montagne

L'Alpe N° 103, hiver 2023 : Architectures. De l'utopie à la réalité

12/2023

Littérature française

Spirale du mal

06/2022

sociologie du genre

Selfie. Comment le capitalisme contrôle nos corps

06/2024