Fragments Anastème feuilleton

Extraits

Philosophie

Philosophie et rationalités - Livre II : Logique, méthodologie scientifique et épistémologie

09/2018

Critique littéraire

Oeuvres complètes. Tome 3, Les Fleurs de Tarbes

06/2011

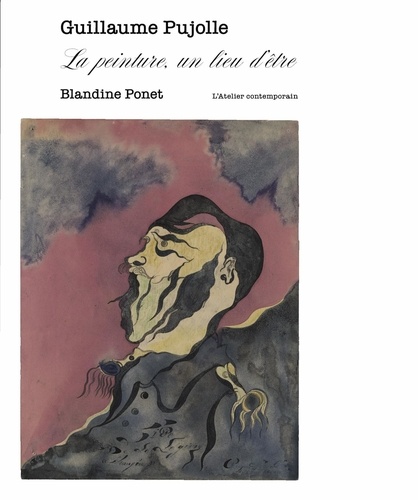

Monographies

Guillaume Pujolle. La peinture, un lieu d'être

01/2024

Ecrits sur l'art

Etre Deux ou Les Bandes magiques

06/2023

Histoire de France

Témoigner pour Paris. Récits du Siège et de la Commune (1870-1871). Anthologie

01/2021

Littérature française

Le lecteur aux ciseaux

02/2023

Voyage astral

Fantastiques expériences de voyage astral

03/2024

Poésie

La Licorne Bleue d'hier à aujourd'hui

12/2019

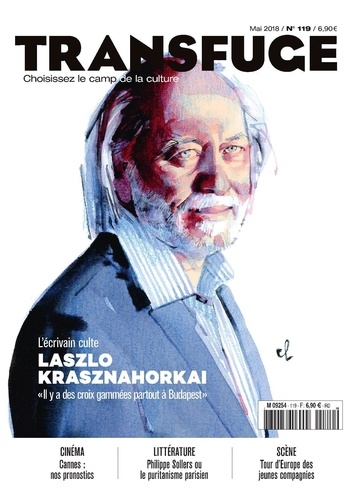

Critique littéraire

Transfuge N° 119

04/2018

Littérature étrangère

Le Dernier combat de Mèmed le Mince

03/1989

Ecrits sur l'art

Peindre l'hiver. Notes sur la Pie de Claude Monet

04/2023

Littérature française

C'est l'amour que nous aimons

03/2012

Philosophie

L'autre Socrate. Etudes sur les écrits socratiques de Xénophon

10/2013

Poésie

Abrupte fable

05/2022

Photographes

Biarritz Paradiso

09/2023

Pléiades

Oeuvres autobiographiques complètes. 2 volumes

05/2013

Pléiades

Oeuvres autobiographiques complètes. Volume 2

05/2013

Pléiades

Oeuvres autobiographiques complètes. Tome 1

05/2013

Sciences politiques

Grand Moyen-Orient. Crises et guerres de la nouvelle phase stratégique

02/2016

Romans, témoignages & Co

Né pour partir. Récit de Mamadou, migrant mineur de Guinée

09/2023

Littérature étrangère

Histoire de l'argent

08/2013

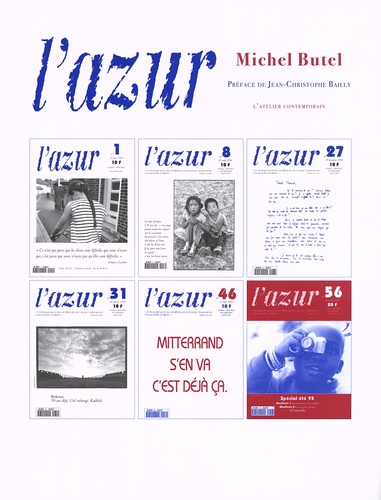

Histoire littéraire

l'azur

10/2022

Poésie

L'état d'enfance. IV

02/2024

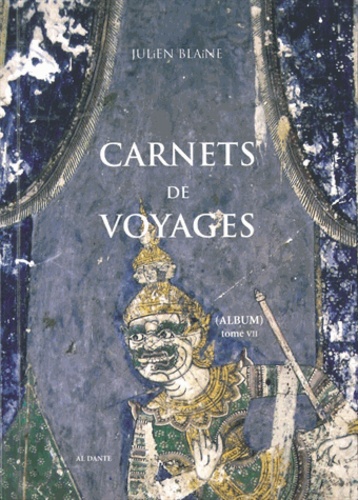

Poésie

Carnets de voyages. (Album) Tome 7, 2008-2011

11/2012

Supports pédagogiques

L'art et son temps. 4 jeux de 30 cartes

05/2013

Littérature française

Carnets. En un mot comme en quatre

03/2024

Monographies

Chères images. Peinture et écriture chez Gilles Aillaud

09/2023

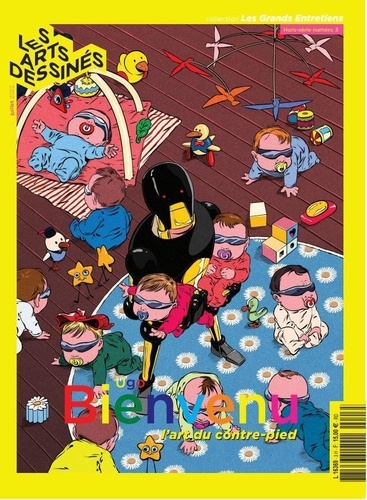

Illustration

Hs les arts dessines n°3 - ugo bienvenu - broche. Les grands entretiens

07/2022

Critique littéraire

Sur Pierre Michon. Trois chemins dans l'oeuvre

03/2020

Informatique

Android. Coffret en 2 volumes : des fondamentaux au developpement d'applications java

08/2019