Raymond Oillet

Extraits

Histoire de France

La chanson de la croisade albigeoise. Tome III, Le Poème de l'Auteur Anonyme (2e partie).

01/1961

Romans policiers

Les aventures extraordinaires d'Arsène Lupin. Les 20 premières histoires

06/2021

Histoire de France

Parlementaires morts pour la France. 1914-1918

10/2017

Littérature étrangère

Le miroir des paysans

01/2002

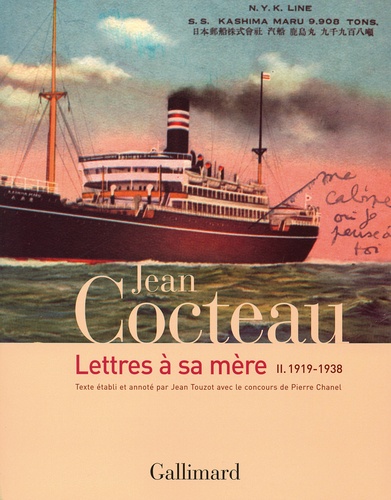

Critique littéraire

Lettres à sa mère. Tome II, 1919-1938

07/2007

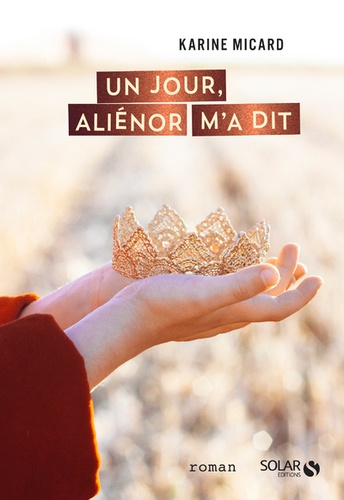

Littérature française

Un jour, Aliénor m'a dit

06/2019

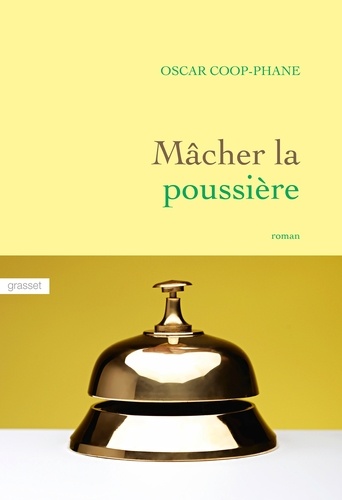

Littérature française

Mâcher la poussière

01/2017

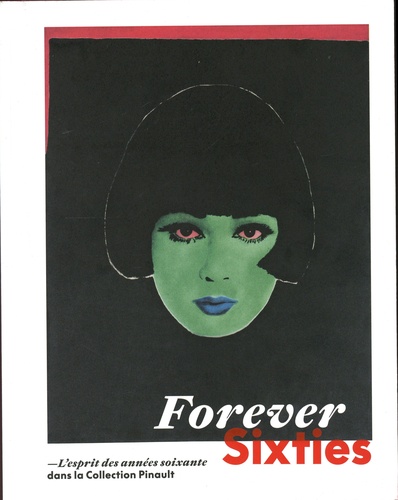

Art du XXe siècle

Forever Sixties. L'esprit des années soixante dans la Collection Pinault

07/2023

Religion

Géographie de l'espoir. L'exil, les Lumières, la désassimilation

04/2004

Critique littéraire

La Nouvelle Revue Française Novembre 1951 : Hommage à André Gide

10/1990

Histoire de France

Les grandes heures du général Pétain

10/2018

Beaux arts

Arearevue)s( N° 10 Eté 2005 : Vénus. Aspects des luttes et créations féminines

07/2005

Beaux arts

Vincent Van Gogh en 15 questions

02/2019

Monographies

Van Gogh. L'art plus grand

10/2023

Histoire internationale

L'Algérie au présent. Entre résistances et changements

05/2019

Réalistes, contemporains

Le Tour de Belgique de Monsieur lou

10/2022

Biographies

Pierrot Posthume. Tome 1

01/2023

Biographies

Pierrot Posthume. Tome 2

01/2023

Vente (Bac pro)

Accompagner et satisfaire le public 1re et Term Bac pro - Livre + licence élève - 2023

04/2023

Histoire de l'art

Le réalisme. "Pourquoi réalisme il y a"

04/2024

Droit

Droits du travail, emploi, entreprise. Mélanges en l'honneur du Professeur François Gaudu

06/2014

Théâtre

L'ombre de Stella. Avec 1 CD audio

07/2017

Ouvrages généraux et thématiqu

Les Comtes de Foix. Histoire d'une dynastie. XIe-XVIe siècle

02/2022

Sciences politiques

Paix et guerres au XXIe siècle

10/2011

Revues de droit

Revue Droit & Littérature N° 6/2022

06/2022

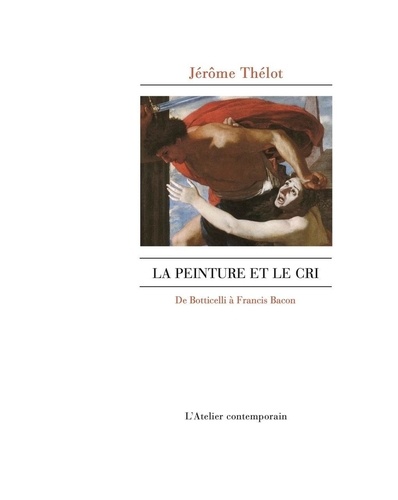

Histoire de la peinture

La peinture et le cri. De Botticelli à Francis Bacon

10/2021

Histoire de la psychologie

Les formes de la croyance

10/2021

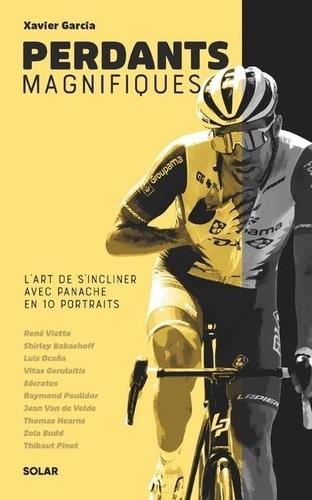

Histoire du sport

Perdants magnifiques. L'art de s'incliner avec panache en 10 portraits

10/2023

Critique littéraire

Patrick Modiano

01/2012

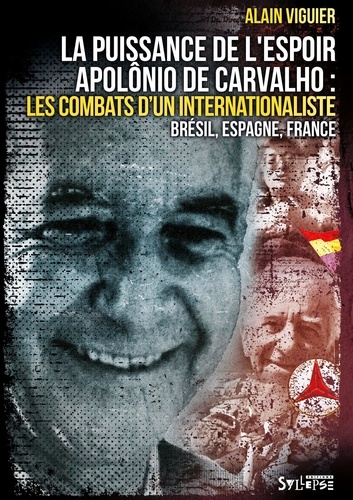

Brésil

La puissance de l'espoir. Apolônio de Carvalho, les combats d'un internationaliste. Brésil, Espagne, France

05/2023