Atlas géopolitique

Extraits

Economie

Histoire des faits économiques et sociaux. Tome 1, De l'Antiquité à la Révolution industrielle

05/2001

Sciences politiques

La Libye, des Ottomans à Da'ech

11/2016

Sociologie

Les leçons du Japon. Un pays très incorrect

03/2019

Sciences politiques

Le temps des apocalypses

10/2018

Histoire internationale

Côte d'Ivoire, 50 ans d'indépendance. Permanence, mutation et/ou évolution des territoires

07/2012

Religion

La force des pauvres. Gabriel Longueville, prêtre ardéchois, martyr de la foi en Argentine

05/2019

Histoire internationale

Le roman de l'Allemagne. Ou l'histoire secrète d'une renaissance...

09/2013

Autres

Achever Clausewitz. Edition revue et augmentée

11/2022

Histoire militaire

Un marin à l'Élysée. Des sous-marins nucléiares au bureau du Président

08/2023

Philosophie

La phénoménologie à l'épreuve de la vie sapientiale africaine. Dominique Kahang'a Rukonkish à l'école de la philosophie de Michel Henry

12/2017

Gestion

La collaboration université-entreprise au service de l'innovation au Maghreb

03/2019

Littérature française

Le dompteur du temps

06/2021

Ouvrages généraux

Genghis Khan

01/2023

Histoire internationale

Uranium africain, une histoire globale

04/2016

Sciences politiques

Le "Peacebuilding" : Concept, mise en oeuvre, débats. Le point sur les péripéties complexes d'un outil de paix en construction

02/2012

Linguistique

Revue générale n° 2021/3. Dossier / Vingt ans après

09/2021

Histoire des idées politiques

Le grand abécédaire du Brexit. Tome 1, Analyse approfondie d'une incroyable émancipation

09/2021

Droit constitutionnel

Droit constitutionnel. Théorie générale

07/2023

Sciences politiques

2022 zemmour aura le dernier mot

09/2021

Géographie physique

L'anthropocène

08/2023

Indiens

Eatenonha. Racines autochtones de la démocratie moderne

06/2021

Littérature française

Sourire et vaincre. Roman d'espionnage

08/2021

Actualité politique internatio

Cohabitation et Coopération ou Autodestruction. La Clé Négro-Africaine du devenir de l'Humanité

11/2022

Actualité et médias

Les armes nucléaires ont-elles un avenir ?

04/2011

Terrorisme

Dictionnaire des islamismes. Pour une compréhension de la terminologie et de la rhétorique employée par les mouvances des islams idéologiques

11/2021

Littérature française

Ma terre levantine

02/2019

Sciences politiques

Les invariants stratégiques ou pourquoi la stratégie des Etats ne change pas. Regard gaullien sur le Royaume-Uni, les Etats-Unis, la Russie, l'Allemagne et la France

07/2020

Ethnologie

Conjurer la guerre. Violence et pouvoir à Houaïlou (Nouvelle-Calédonie)

01/2013

Histoire internationale

Politique de défense et sécurité nationale du Cameroun

02/2012

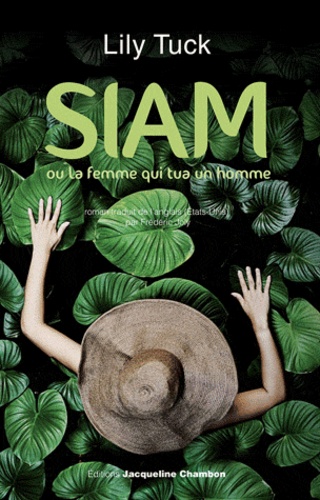

Littérature étrangère

Siam. Ou La Femme qui tua un homme

02/2012