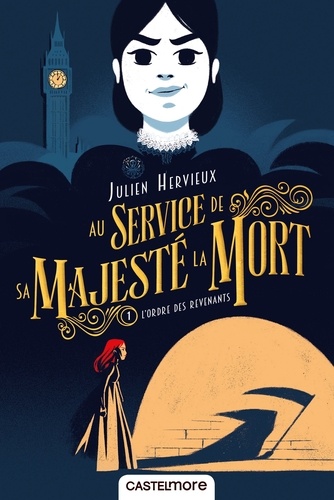

Au service de Sa Majesté la Mort Tome 1 : L'ordre des revenants

Julien Hervieux

Julien Hervieux

À Audrey, qui sait pourquoi.

Prologue

LONDRES, 1887

— Seigneur, ouvre-toi !

Les mains de l’homme tremblaient alors qu’il tentait maladroitement d’enfoncer la clé dans la serrure de son appartement de Bow Street. Le parquet derrière lui grinça, et le Londonien sursauta avec un hoquet de terreur. Mais, dans le couloir, il n’y avait personne. Par les fenêtres, on apercevait seulement la lumière lointaine d’un lampadaire à gaz perdu au milieu du brouillard collé aux vitres.

Enfin, l’homme sentit sous ses doigts la clé pénétrer dans la serrure, et il s’engouffra immédiatement chez lui avant de refermer la porte avec la même maladresse nerveuse. Lorsque la serrure claqua enfin, il soupira, soulagé.

Toute la soirée, il avait eu la curieuse impression d’être épié. Depuis le moment où il avait quitté ses compagnons au club de gentlemen de Middle Temple, il avait cru apercevoir des silhouettes dans le brouillard. Jamais directement. Toujours à la frontière de son champ de vision. Mais, sitôt qu’il tournait la tête, il n’y avait plus rien.

Dans Bow Street, entendant des pas derrière lui, il avait prié pour croiser un bobby en patrouille. Et au moment où il avait passé la porte de sa confortable résidence, il avait cru voir un homme emmitouflé dans un épais manteau qui l’observait depuis le coin de la rue, comme si pour lui le brouillard n’existait pas.

Il espéra que tout cela avait à voir avec le whisky qu’il avait bu avec ses amis du club. Pour se remettre d’aplomb, il décida qu’il méritait bien un verre de plus. Il jeta sans précaution son manteau et son haut-de-forme sur une patère, et fila dans son bureau à peine illuminé par les réverbères pour se saisir de la bouteille en cristal où il gardait son meilleur brandy.

Il se sentit plus sûr de lui, la poigne plus ferme, alors qu’il se servait un verre dans un silence si parfait qu’on entendait seulement le bruit du liquide versé.

Son brandy à la main, il gagna l’unique et étroite fenêtre de la pièce. Il n’y avait rien dehors. Ni calèche ni ombre suspecte – rien. Seulement le brouillard recouvrant la nuit londonienne de sa couverture cotonneuse.

Il avait presque fini son verre lorsqu’il décida d’allumer une lampe à pétrole.

Qui révéla, dressée juste en face de lui du côté opposé de la pièce, la haute silhouette d’un homme en lourd manteau aux yeux perçants. Des cheveux qui commençaient à blanchir descendant en longues pattes encadraient un visage rendu plus inquiétant encore par la flamme de la lampe. L’intrus leva le verre qu’il tenait à la main.

— Vous êtes en retard, monsieur Keenley, dit l’inconnu d’une voix où perçait la déception.

— Qui êtes-vous ? Qu’est-ce que vous me voulez ? demanda Keenley, tremblant de peur. C’est au sujet de mes dettes ? Je peux vous donner une avance, j’ai seulement besoin d’un peu plus de temps, mes recherches touchent au but ! Vous n’imaginez pas ce qui est désormais à notre portée !

L’intrus reprit tranquillement une gorgée de brandy et plongea la main dans son manteau. Keenley s’apprêtait à y voir briller une arme, mais, à la place, l’homme déposa un papier sur la table. Un document couvert d’une écriture ancienne qu’il peina à déchiffrer. Lorsqu’il y parvint enfin, ses yeux s’écarquillèrent.

— Seigneur… qu’est-ce que vous êtes ? murmura Keenley, terrifié.

— Je crois que vous avez déjà compris, monsieur Keenley.

— Vous allez… me tuer ?

L’intrus garda la même expression neutre. Il le considéra et annonça enfin :

— Techniquement, vous êtes déjà mort, monsieur Keenley. Votre âme est simplement en retard pour son rendez-vous. Mais si vous parlez d’abréger votre existence, alors, dans ce cas, sachez que je vous ai déjà tué, monsieur Keenley. Il y a quelques minutes.

Il jeta un œil vers la bouteille de brandy.

Keenley comprit. Du poison. Sa gorge commençait déjà à se serrer. Il arracha sa cravate et le bouton du col de sa chemise, mais l’air commençait déjà à lui manquer. Il tenta d’appeler à l’aide, mais aucun son ne sortit de sa gorge à l’exception d’un long sifflement plaintif. Ses jambes se dérobèrent sous lui, et il tomba à genoux avant de s’effondrer sur le plancher de bois, incapable de respirer.

Au-dessus de lui, l’intrus l’enjamba très tranquillement et entreprit d’ouvrir les tiroirs de son bureau en l’ignorant superbement. Il se saisit des tiroirs, qu’il empila l’un après l’autre sur le bureau. Lorsqu’il eut ainsi déposé le dernier au sommet de la pile, il attrapa la lampe à pétrole et la brisa sur son ouvrage.

Keenley, suffoquant, contempla avec effroi, ses yeux se voilant peu à peu, toute une vie de recherches qui partait en flammes. Sa vie s’achevait, et sa plus grande œuvre se consumait devant lui. Il pensa à l’incendie qui allait s’ensuivre. Au corps calciné que l’on retrouverait. On ne saurait jamais qu’il avait été empoisonné. On penserait sûrement à la maladresse d’un homme ivre.

Son assassin partit d’un pas tranquille.

Et, malgré la peur qui s’emparait de lui, une dernière pensée traversa l’esprit de Keenley.

Il allait savoir ce qu’il y avait de l’autre côté.

Chapitre premier

LE PACTE

De l’autre côté de la vitrine, la rue s’étalait, grisâtre et floue. Les larges gouttes de la terrible averse tombaient sur la capitale britannique en telle quantité que le monde semblait avoir disparu derrière les rideaux de pluie. Il n’était pas encore 4 heures de l’après-midi que déjà, à l’intérieur de la boutique où planait une lourde odeur de tabac, une lampe avait été allumée, jetant sur les rayonnages une lueur vacillante. Savons, huiles et poudres y côtoyaient cigares, alcools et bougies dans un chaos curieusement ordonné. Mr Moore, le propriétaire, prenait en effet grand soin d’attribuer une place exacte, au millimètre près, à chacun de ses produits.

— Comme d’habitude ?

Mr Moore, les mains posées sur sa bedaine que peinait à cacher son tablier, sourit de ses rares dents à la jeune femme de l’autre côté du comptoir. Elle dégagea l’une des mèches rousses de son visage et lui rendit un sourire poli.

— Oui, et je vais aussi avoir besoin de nouvelles plumes. Et de ceci, s’il vous plaît, dit-elle en désignant un flacon d’encre de Chine qui attendait son heure.

— Pour sûr, pour sûr… Vous réglez maintenant ou je mets ça sur votre note ?

— Sur ma note, s’il vous plaît.

— Alors faudra me la signer, Miss Black… Attendez.

Mr Moore chercha sous son comptoir un papier jaunâtre. Il prit le temps d’écrire maladroitement la somme des achats du jour, non sans vérifier en comptant sur ses doigts qu’il ne se trompait pas. Il écrivit en pattes de mouche « Elizabeth Black » au bas du document avant de le tendre à sa cliente, occupée à ranger ses derniers achats avec précaution.

— Vous payez avant vendredi prochain ?

— Oui, monsieur Moore. Comme d’habitude, ne vous inquiétez pas.

— Oh, je ne m’inquiète pas, Miss Black. Je dis ça par habitude.

— Je comprends tout à fait. Je dois y aller, monsieur Moore, bonne soirée à vous !

— Miss Black, attendez ! Vous allez vous tremper !

Mais Elizabeth avait déjà refermé la porte derrière elle, dans le tintement de la clochette du magasin, retrouvant les rues balayées par le vent et la pluie. L’odeur des pavés humides se mêlait aux étranges fragrances venant de la Tamise. Malgré le bruit sourd des gouttes martelant le sol, on pouvait entendre les sirènes des navires à vapeur remontant paresseusement le fleuve.

Progressant tant bien que mal sous l’averse, Elizabeth marcha d’un bon pas au travers du dédale des ruelles qu’elle connaissait par cœur. Elle longea de petits ateliers bruissant de l’activité des tisseuses, avant de déboucher sur le quartier résidentiel d’East End où elle habitait depuis près de trois ans. Un virage à gauche, une bifurcation à droite, et elle put enfin pousser la porte de son immeuble.

Elle monta les marches quatre à quatre jusqu’au troisième étage pour enfin entrer dans son appartement, accrocher son manteau, poser ses affaires et s’effondrer sur son vieux fauteuil. L’endroit était confortable : Elizabeth y avait veillé. Une chambre au lit entouré de ses précieux souvenirs d’enfance, une pièce principale accueillant une table à manger d’occasion ainsi que le bureau au bois fatigué où elle pouvait passer des heures entières à écrire, une salle d’eau où son linge séchait au-dessus d’un baquet, et une cuisine qui, bien qu’étroite, ne manquait de rien.

Mais ce qui faisait tout le charme de cet appartement, c’était la minuscule pièce qui donnait sur la cour intérieure de l’immeuble. Le propriétaire n’avait jamais su qu’en faire : Elizabeth y avait aménagé une bibliothèque. Sa bibliothèque. Elle avait garni le sol d’une confortable couche de coussins, comme elle l’avait vu sur des illustrations des Indes, et acheté une épaisse couverture sous laquelle se glisser lorsqu’il faisait froid. Il lui suffisait de fermer la porte pour s’installer confortablement au milieu des rayonnages depuis lesquels les œuvres de Charles Dickens, de Jules Verne ou encore les contes des frères Grimm la contemplaient. Et, ainsi pelotonnée sous sa couverture au sein de son cocon, elle dévorait avidement les derniers livres qu’elle avait achetés.

L’appartement n’était pas très grand, certes, mais elle ne demandait rien de plus. Le loyer était très raisonnable et le quartier relativement calme, du moins en dehors des heures de sortie d’ateliers, où les rues s’emplissaient alors d’une étrange cohue, les travailleurs empressés se saluant bruyamment avant de disparaître dans les rues et les allées éclairées faiblement par des lampadaires.

Sa journée était terminée, et c’était le meilleur moment. Les courses étaient faites, il n’y avait plus de raison de sortir sous la pluie avant un bout de temps. Elle pouvait maintenant profiter du spectacle du ciel se déversant sur les toits depuis l’abri de sa fenêtre. Il y avait mieux encore : son dernier article était terminé, comme l’indiquait son bureau parfaitement rangé, contrairement aux périodes de travail intensif où les feuilles se mélangeaient les unes aux autres dans un fatras où elle seule savait se retrouver. Elle n’avait plus qu’à livrer le tout à Ward ce soir et elle serait payée.

Elizabeth se leva pour aller mettre la bouilloire à chauffer. C’était un temps idéal selon elle : elle adorait savourer son thé en écoutant la pluie. Elle se mit à ranger ses achats. C’est alors qu’elle croisa son reflet en passant devant le petit miroir de la chambre. Ses cheveux roux étaient tout emmêlés. Elle soupira. Ce n’était pas tant ces nœuds qui la faisaient soupirer, cela arrivait souvent lorsqu’elle remontait son col pour se protéger de la pluie ; non, c’était le fait qu’elle ne fasse rien pour s’en occuper. Ces derniers temps, elle s’était accoutumée à bien trop de choses. Elle ne prenait plus soin d’elle comme elle en avait l’habitude, avant. Elle plissa ses yeux noisette et examina son nez retroussé.

— Où est passée Elizabeth Black, Miss Black ? Où sont passés ses rêves ? demanda-t-elle à son reflet fatigué.

Enfant, elle s’était imaginée voyageuse, toujours partie loin de chez elle à découvrir de nouvelles villes, à rencontrer des gens venus de tous les horizons. Elle voulait écrire, raconter le monde à ceux qui n’auraient pas la chance, comme elle, de le voir. Elle s’imaginait sur les routes poussiéreuses du Raj britannique à traverser les Indes, ou à découvrir les merveilles de la Cochinchine. Et, qui sait, pourquoi pas suivre l’une de ces expéditions archéologiques parties rechercher des ruines oubliées aussi bien en Égypte que dans les montagnes d’Amérique du Sud ?

Aussi, sitôt qu’elle avait été en âge de le faire, elle s’était lancée à l’aventure, quittant Southampton et ses parents pour venir s’installer à Londres. Son père et sa mère avaient tenté de la retenir, de la convaincre de rester travailler dans l’épicerie familiale, mais rien n’y faisait : Elizabeth ne voulait pas abandonner ses rêves. Une fois arrivée dans la capitale, elle avait voulu se faire connaître des rédactions qui auraient ainsi pu financer ses voyages et acheter ses récits.

Hélas, tout ne s’était pas passé comme prévu. Ses recherches avaient été infructueuses, et l’argent avait commencé à manquer. Elizabeth s’était refusée à se tourner vers ses parents : elle avait goûté à l’indépendance et ne souhaitait pas y renoncer. Aussi avait-elle cherché du travail. Et c’est ainsi que, depuis presque deux ans, elle écrivait pour Mr Ward. Jour après jour, pour payer son loyer, les habitudes s’étaient installées une à une : toujours commencer à écrire à 8 heures, toujours faire ses courses le vendredi avant 4 heures de l’après-midi, toujours se rendre chez Mr Moore pour acheter son matériel d’écriture… et, finalement, la vie était devenue une longue suite de banalités régulée par les obligations d’un implacable quotidien. L’antithèse des voyages et de l’aventure. La routine, c’est l’enfer.

Sentant les regrets monter, Elizabeth tenta de chasser ces idées de son esprit et alla s’installer dans sa petite bibliothèque, le lieu où elle se sentait le mieux. Un Jules Verne à la main et son thé chaud dans l’autre, elle laissa son imaginaire prendre le dessus. Et reprit Le Tour du monde en 80 jours, où ses yeux se posèrent immédiatement sur cette phrase : « Quand les bisons ont adopté une direction, rien ne pouvait ni enrayer ni modifier leur marche. » Elle repensa à sa propre trajectoire.

Elle ne releva la tête que bien plus tard, lorsqu’elle entendit au loin la cloche de l’église sonner 7 heures. Elle se leva brusquement pour attraper la liasse de papiers attendant sur son bureau, puis disparut en claquant la porte de son appartement.

— Miss Black… Asseyez-vous.

William Ward se leva du matelas sale sur lequel il était assis pour tirer une chaise. Le corps frêle du journaliste aux traits creusés et aux cheveux grisonnants semblait prêt à se briser à tout instant, fragilisé par des années d’abus.

Elizabeth n’avait rien contre William Ward, c’était même grâce à lui qu’elle pouvait rester vivre à Londres. En revanche, elle ne supportait pas ce qui ne pouvait être appelé autrement que son antre. Elle n’était vraiment pas à l’aise dans cette pièce unique comportant un lit grinçant au matelas taché, une armoire débordant de vêtements chiffonnés qui avaient perdu toute leur allure, et, sur le sol, des dizaines et des dizaines de flacons vides. Les murs au papier peint sale et décollé achevaient de rendre la pièce lugubre, rien d’autre n’égayait le décor.

L’homme ne réagit même pas lorsque plusieurs flacons en verre roulèrent au sol, chassés par le mouvement des pieds de la chaise.

— Laissez-moi lire ça.

Il se laissa retomber sur ce qui faisait office de lit dans un bruit de ressorts sinistre, et sortit des lorgnons de sa veste. Ses lèvres s’agitèrent fébrilement, déchiffrant les mots jetés sur le papier, sans un regard pour la jeune femme. Restée debout, elle l’observait.

— Excellent, excellent… C’est un très bon article, dit-il enfin. Je l’apporte au Morning Post dès demain.

— Je vous remercie, répondit humblement Elizabeth.

Alors que William Ward ne semblait plus s’occuper d’elle, elle poursuivit simplement :

— Et vous m’aviez annoncé que je serais payée comme…

— Ah oui, bien sûr, bien sûr ! s’exclama-t-il en tirant quelques billets froissés de sa poche. Voici votre part, comme d’habitude. Même si je continue de penser que ce marché est injuste pour vous, dit-il d’un ton gêné.

Évidemment qu’il est injuste, pensa Elizabeth. Personne n’avait voulu de ses articles tant qu’elle les avait proposés sous le nom d’Elizabeth Black. On ne le lui avait pas dit directement, mais une femme du peuple qui écrit, ce n’était pas « acceptable ».

Un jour, alors qu’elle venait d’essuyer un nouveau refus à la rédaction d’un journal, elle avait croisé William Ward qui quittait le bâtiment.

C’était un journaliste réputé mais dont on savait qu’il écrivait de moins en moins à cause d’une addiction au laudanum qu’il ne pouvait plus cacher. L’homme n’avait pas encore quarante ans qu’il en paraissait déjà plus de cinquante, tout son corps semblant se consumer de l’intérieur et ses traits s’abîmer avec les jours. William Ward avait un nom, mais plus de plume : ses démons intérieurs lui avaient pris tout son talent. Elizabeth avait une plume, mais pas de nom ; il ne leur fallut pas longtemps pour passer un accord. Elle écrirait ; il signerait.

En quelques semaines, l’argent s’était frayé un chemin jusqu’aux poches d’Elizabeth, et la rumeur que William Ward avait retrouvé sa plume – changée, disaient les observateurs, probablement par les difficultés qu’il venait de traverser, – s’était répandue comme une traînée de poudre dans le petit milieu du journalisme londonien. Bientôt, Elizabeth allait pouvoir se libérer de ce marché en expliquant aux rédactions que les articles de Ward étaient les siens. Ward, quant à lui, pensait qu’il saurait enfin reprendre l’écriture ; l’aide d’Elizabeth n’était que temporaire.

Du moins, c’est ce qu’ils avaient imaginé.

Mais, lorsque Elizabeth regardait ce corps distordu et épuisé se mouvoir péniblement dans ce lieu crasseux, elle se demandait ce que Ward deviendrait si jamais elle se décidait à l’abandonner. Il ne subsistait plus que grâce à elle. Ne survivait plus que grâce à elle. Et pourtant, il soulignait l’injustice de la situation.

— Si vous étiez née homme, vous seriez célèbre à cette heure, Miss Black. Vous avez de l’or dans la tête et au bout des doigts.

— Merci, monsieur Ward. J’espère que les rédacteurs finiront par penser comme vous.

— Je l’espère tout autant, moi aussi… Oui, tout autant…

Le journaliste passa la main dans ses cheveux grisonnants et grimaça en constatant qu’une large touffe était restée entre ses doigts. Elizabeth, attristée par cette vision de la décadence de celui qui, avec les mois, était devenu l’un de ses rares amis à Londres, si ce n’était le seul, ne put se résoudre à rester silencieuse.

— Monsieur Ward, ce n’est pas la première fois que nous en parlons, mais… il faut vraiment vous reprendre en main, dit-elle en pesant chacun de ses mots. Vous ne pouvez pas continuer ainsi. Vous devez redevenir celui que vous étiez avant de sombrer dans le laudanum.

— Vous souhaitez arrêter notre accord, Miss Black, c’est cela ? dit-il, la peur au bout des lèvres.

— Non, ce n’est pas ce que je voulais dire ! C’est pour vous que je dis ça ! Vous restez enfermé ici à vous consumer ! On ne vit qu’une fois, monsieur Ward. Vous avez un don pour écrire. Vous êtes simplement trop… mal en point pour vous en servir, dit-elle en essayant de ne pas utiliser de terme plus dur.

— J’aimerais, répondit-il sobrement. Mais je n’y arrive tout simplement pas. Je ne sais même pas par où commencer.

— Demandez-vous simplement ce que le William Ward d’autrefois dirait s’il vous voyait aujourd’hui. Et ce qu’il ferait.

Ward baissa les yeux, honteux à cette simple idée. Son regard s’arrêta sur l’un des nombreux flacons de laudanum vides.

— Je vais y réfléchir…, dit-il d’un ton las. Bonne soirée, Miss Black.

Elizabeth soupira en le regardant s’affaler sur son matelas au milieu du désordre. Elle referma la porte branlante et rajusta son manteau.

Elle regretta aussitôt que la pluie se soit arrêtée : ses vêtements sentaient le laudanum, comme après chacune de ses visites à William Ward.

Chapitre 2

LE KING’S BREATH

« … raison pour laquelle il paraît évident que la décision sera prochainement présentée devant le Parlement. Et adoptée dans la foulée sans rencontrer de véritable opposition. Aucune déclaration officielle n’a encore eu lieu, mais il ne s’agit à présent plus que d’une question d’heures. »

Elizabeth acheva l’article du Morning Post pour la cinquième fois de la journée. Non pas que le sujet la passionne, mais parce que la véritable information était au-dessous : il était signé « William Ward ». Et, cette fois, elle n’en avait pas écrit une ligne. L’écriture était simple et un peu maladroite, mais c’était bien Ward, de retour en personne dans le monde du journalisme.

Deux semaines s’étaient écoulées depuis leur dernier entretien, et Ward avait, semble-t-il, décidé d’appliquer ses conseils. Peut-être un peu trop vite, comme un convalescent qui veut déjà courir alors qu’il peut à peine marcher, mais, en tout cas, Ward était de retour aux affaires.

Bien sûr, elle savait que ce n’était pas dans son intérêt qu’il reprenne l’écriture, puisque c’était en écrivant à sa place qu’elle gagnait sa vie, mais elle n’avait pu se résoudre à laisser le journaliste se détruire. Et puis, ce n’était pas l’unique raison : elle n’allait tout de même pas écrire sous le nom d’un autre jusqu’à la fin de ses jours, quand bien même cela avait ses avantages. Parfois, pour avancer, il fallait prendre des risques. Et elle était désormais prête à le faire. Elle voulait que sa vie change.

Les changements étaient arrivés plus tôt qu’elle ne l’avait escompté.

En effet, le retour de Ward signait probablement la fin de leur collaboration, mais Elizabeth l’avait envisagée depuis longtemps. Avec son accord, elle révélerait enfin qu’elle avait été William Ward, durant des mois. Et, avec cette légitimité, nul doute qu’une grande rédaction l’accepterait enfin, femme ou pas. Elizabeth pourrait écrire sous son propre nom et son existence prendrait le nouveau tournant qu’elle avait toujours espéré. Elle avait la sensation de vivre un moment longtemps attendu.

Elle bouillait d’impatience d’aller féliciter Ward d’avoir osé prendre cette décision courageuse. Ce faisant, non seulement il s’était sauvé, lui, mais il venait aussi de la sauver, elle, de ce quotidien qui la rongeait depuis trop longtemps.

Le moment était donc venu d’aller le voir tant pour saluer sa reprise que pour parler de l’avenir.

Le soir tombait lorsqu’elle arriva au pied de la résidence du journaliste, son édition du Morning Post à la main. Mais, lorsqu’elle en poussa la porte, elle tomba nez à nez avec le concierge à l’épaisse moustache et au crâne dégarni, occupé à nettoyer l’entrée. Qui comprit immédiatement qui elle venait voir.

— Miss Black ! s’exclama-t-il. Si vous cherchez Mr Ward, il est parti en trombe il y a vingt minutes. Avec son manteau et son calepin ! Ça fait du bien de le revoir comme ça, vous savez, parce que…

— Oui, c’est vrai, mais avez-vous une idée d’où il est allé ? demanda Elizabeth, qui savait bien que, si elle laissait le concierge parler, elle risquait de ne jamais s’en sortir.

— Ah, oui ! Il m’a demandé où se trouvait le King’s Breath. Oh, c’est un tripot des quais. Je sais pas si c’est vraiment pour le travail, mais c’est pas recommandé que je lui ai dit, parce que, là-bas, ce sont les gens du port qui jouent, et ces gens-là que je lui ai dit, eh bien, c’est pas vraiment les meilleurs convives, et là…

— Vous pourriez me donner l’adresse du King’s Breath ?

Elizabeth tenta de garder en elle le long soupir qu’elle mourait d’envie de pousser tant elle avait l’impression de perdre du temps. Par miracle, elle réussit à garder le concierge suffisamment concentré pour qu’il lui indique précisément l’endroit où devait se trouver William Ward. Puis elle quitta enfin l’immeuble en ignorant la litanie d’avertissements et de rumeurs que débitait le petit moustachu à propos des quais.

Bien sûr, elle aurait pu attendre le retour de Ward. Mais Elizabeth était impatiente, d’une part, de féliciter Ward et de discuter avec lui, et, d’autre part, de le voir debout en plein travail pour définitivement chasser de son esprit l’image de cet homme vautré sur son matelas à se droguer.

Chemin faisant, Elizabeth constata que les rues devenaient plus étroites au fur et à mesure qu’elle se rapprochait de la Tamise, alors que les bâtiments semblaient s’allonger dans le crépuscule. Elle s’était déjà rendue à plusieurs reprises sur les quais pour écrire des articles, mais pas dans cette partie de la ville. Elle avançait seule entre les murs sombres et commençait à se demander si elle n’aurait pas mieux fait d’attendre Ward. Mais, une nouvelle fois, son impatience la poussa en avant. Et puis, ce n’était pas la première fois qu’elle s’engageait dans les quartiers mal famés de la ville : pour écrire des articles, elle avait déjà vu bien pire.

Plusieurs dockers, dont le visage buriné et les vêtements tachés ne laissaient aucun doute quant à leur métier, lui jetaient des regards pleins de promesses qu’elle n’avait guère envie de voir se réaliser. Un air déterminé sur le visage, Elizabeth ne se laissa pas intimider : elle devait trouver Ward.

Ce ne fut que lorsqu’elle aperçut l’enseigne en fer forgé d’une couronne grinçant dans le vent qu’elle sut qu’elle était arrivée. Derrière des vitres sales, à la lueur des lampes de la salle de jeu, elle apercevait des dizaines d’hommes occupés à rire et jouer aux cartes.

Un groupe en tenue de la marine marchande se querellait dans un coin de la pièce, leurs longs cheveux collés sur les tempes par la crasse après des semaines de voyage. Un colosse au crâne rasé, le visage buriné, suivait la partie de cartes d’une table, les lèvres parcourues de tressaillements nerveux chaque fois qu’un joueur se lançait. Plus loin, une femme aux yeux fatigués fumait la pipe, les pans d’une tenue de danseuse usée dépassant d’un pardessus d’homme nonchalamment jeté sur ses épaules. Une odeur de mauvais tabac empestait les alentours. Quelques marins avinés qui traînaient dehors laissèrent apparaître de larges sourires édentés lorsqu’ils aperçurent la jeune femme en train d’observer le tripot depuis l’extérieur.

— Hé, rouquine ! Rouquine, viens voir, tu aimes les marins ? J’ai plein d’histoires à te raconter, viens ! J’ai p’têt’ même une bouteille à partager, hein ? Ça te dit ?

Elizabeth soupira. Elle détestait ce genre d’endroit, mais avait déjà dû s’y rendre plusieurs fois pour des articles. La population locale n’était pas vraiment de bonne compagnie. Des éclats de rire la poursuivirent alors qu’elle s’engageait dans une ruelle voisine.

C’est alors qu’elle entendit une voix qu’elle reconnut immédiatement : celle de William Ward. Pourtant, elle ne parvenait pas à la localiser. La ruelle toute proche était déserte, et les sons qui rebondissaient sur les murs du dédale des rues n’aidaient en rien. Mais, de nouveau, elle crut l’entendre. Elle était venue ici pour le trouver : elle ne comptait pas repartir sans l’avoir vu. Elizabeth entendit une autre voix ; inconnue celle-ci, mais, quel que soit son propriétaire, elle semblait venir du même endroit que Ward.

S’agissait-il d’une dispute ? Cela ne fit qu’aiguiser la curiosité de la jeune femme. Aux aguets, elle se rapprocha de cette étrange conversation, qui semblait se dérouler à l’arrière du bâtiment. La nuit était tombée à présent, et le couvert de l’obscurité renforça la confiance d’Elizabeth quant à sa capacité à se rapprocher sans être vue.

— … besoin de fouille-merde, dit alors clairement une voix rauque, au milieu de bruits étouffés qu’Elizabeth ne parvenait pas à identifier.

Elle regarda derrière elle pour s’assurer que personne ne la suivait, et continua sa progression le long du mur crasseux, écartant nerveusement les mèches rousses qui lui collaient au front.

— T’aurais pas pu rester à tes flacons, Willy ? Qu’est-ce que t’avais besoin de reprendre du service ?

La voix rauque, désormais aisément audible, l’inquiétait franchement. L’homme était bel et bien en train de menacer Ward, elle en était sûre. Son cœur battait à tout rompre. Elle n’arrivait pas à savoir si elle ressentait de la peur… ou de l’excitation, comme cela lui arrivait à l’idée qu’il se passe quelque chose sortant de l’ordinaire. Elle comprit alors qu’elle était si proche d’eux qu’avec quelques pas de plus elle pourrait voir ce qu’il se passait.

— Tu es moins curieux maintenant, hein ? Les petites affaires des parlementaires t’intéressent moins ?

Les bruits étouffés semblaient plus rapprochés, et Elizabeth distingua alors des gémissements. Elle retint son souffle. Il y avait ici plus que des menaces. Quelqu’un malmenait William. Que se passait-il ? Il était en danger. Et, si elle s’approchait plus encore, elle aussi. Sa détermination faiblit un instant, mais sa curiosité reprit le dessus. Elle devait savoir ce qui se tramait. Le plus lentement et discrètement qu’elle le put, elle passa un œil au coin du bâtiment, découvrant un odieux spectacle.

Au milieu de l’allée pavée, deux types aux casquettes de cuir rapiécées et aux maillots délavés martelaient de coups de pied une silhouette recroquevillée et gémissante qu’Elizabeth reconnut immédiatement : Mr Ward. À leur côté, un fiacre était arrêté. Portière ouverte, un homme en riche tenue noire et chapeau haut-de-forme, debout sur le marchepied, éclairait la triste scène, une lanterne à la main.

— Tu as mal choisi ton moment pour revenir aux affaires, Ward, dit l’homme au fiacre, dont le visage était comme invisible, sa lanterne n’éclairant que le bas de son corps. Tu as surtout posé les mauvaises questions. Au revoir, William.

Elizabeth était sidérée ; elle était incapable de bouger. L’homme sortit un revolver brillant de son manteau et, alors que Ward articulait péniblement une supplication, il fit feu.

La détonation illumina la rue l’espace d’un instant, et le bruit sourd de la tête de Ward percutant le pavé arracha un cri à Elizabeth, qui la surprit autant que les meurtriers. Tous trois se tournèrent vers la jeune femme, et l’homme au fiacre se contenta de lâcher en la regardant :

— Pas de témoin.

La portière se referma sur lui, et les deux hommes coururent vers Elizabeth, l’arme au poing.

Chapitre 3

ATTEINDRE LA TAMISE

En voyant les deux hommes fondre sur elle, Elizabeth sentit une peur panique s’emparer d’elle. Ses jambes tremblèrent brièvement. Puis, sans réfléchir, elle s’élança dans une ruelle sombre voisine.

L’esprit vide, elle se contentait de tourner à droite ou à gauche à chaque intersection. Dès qu’elle essayait de penser, les images de Ward s’effondrant au sol lui revenaient à l’esprit.

Elizabeth risqua alors un coup d’œil par-dessus son épaule pour apercevoir, à quelques dizaines de mètres derrière elle, ses deux poursuivants, l’un brandissant un couteau et l’autre un revolver. La jeune femme sentit un frisson lui parcourir l’échine à la seule vue de ces armes braquées vers elle. Les assassins gagnaient du terrain et lui criaient :

— Arrête de courir, ça ne sert à rien !

Rien ne semblait les ralentir. Elizabeth bifurqua encore et encore, espérant retrouver une artère suffisamment grande où il y aurait trop de monde pour que l’on ose s’en prendre à elle, mais elle s’aperçut alors qu’elle s’était perdue dans les dédales des quais. Toutes les allées aux pavés humides bordées de grands entrepôts de briques rouges se ressemblaient, surtout dans la nuit, et sans guère de lampadaires pour les éclairer. Chaque fois qu’elle tentait de semer ses poursuivants en tournant dans une nouvelle ruelle, Elizabeth avait l’impression d’y être déjà passée. Ses tempes lui faisaient mal, ses poumons étaient douloureux à force de courir, et pourtant les bruits de pas de ses poursuivants n’avaient de cesse de se rapprocher.

Alors, quand elle aperçut la fenêtre brisée d’un entrepôt brillant sous la lune montante, Elizabeth réunit ses dernières forces pour s’y engouffrer. D’un bond, elle atterrit à l’intérieur du bâtiment. Ses chaussures claquèrent sur un sol pierreux couvert de poussière. Elle découvrit l’immense vide seulement peuplé de quelques caisses, mais surtout de rats qui, effrayés par son irruption, s’enfuirent en couinant dans les fissures des murs.

Elle tenta de calmer sa respiration. De recouvrer ses esprits. Déjà, dans la ruelle, elle entendait les pas de ses poursuivants, qui arrivaient à toute vitesse. Elle ferma les yeux en priant silencieusement pour qu’ils continuent leur chemin sans la trouver. Mais, pour cela, elle ne devait pas faire le moindre bruit.

Allons, Elizabeth ! Ne panique pas, ne pleure pas ! Tu dois juste attendre que ces hommes soient assez loin, ensuite…

Elle n’eut pas le temps de se raisonner davantage. Les pas venaient de s’arrêter devant la fenêtre. Ses poursuivants avaient eux aussi aperçu cette ouverture. Ils s’étaient arrêtés. Ils écoutaient. Et n’entendaient plus le bruit de sa course. Ils avaient compris qu’elle s’était cachée.

Ici.

Une tête coiffée d’une casquette se glissa par la fenêtre brisée.

— Elle est là-dedans ! s’exclama l’homme.

Elizabeth, qui s’était accroupie, se remit tant bien que mal sur ses pieds, puis se mit à courir aussi vite que possible vers une porte du côté opposé de l’entrepôt. Par chance, celle-ci n’était verrouillée que par un simple loquet, qu’elle fit claquer avant de se glisser dans la rue pour y reprendre sa course. Déjà essoufflée, elle aperçut des reflets dansant dans la nuit : la Tamise.

Une péniche faiblement illuminée remontait lentement le fleuve, et, d’ici, on pouvait apercevoir les quais. Elizabeth sentit une étincelle d’espoir s’allumer en elle, son esprit comme réveillé par les grosses gouttes de pluie fraîche qui commençaient à tomber sur elle. Si elle atteignait les quais, il y aurait sûrement des dockers ou des marins de passage pour l’aider, peut-être même des policiers qui faisaient leur ronde nocturne. Sans hésiter, elle fila droit vers le fleuve, alors qu’elle sentait avec certitude que les deux hommes couraient vers elle à toute allure.

Les quais se rapprochaient : l’odeur typique de la Tamise lui parvint avec vigueur. Elle courut de plus belle, comptant chaque mètre qui la séparait du moment où elle quitterait l’allée et arriverait enfin près du fleuve où elle serait en sécurité. Du moins l’espérait-elle.

Les deux hommes n’étaient plus qu’à quelques mètres derrière elle. Ils l’éclaboussaient chaque fois qu’ils traversaient une flaque d’eau et elle sentait leur respiration comme s’ils étaient nichés dans son cou.

Plus que quelques mètres. Quelques mètres et elle serait sauvée.

Sur le quai, sur la rive opposée du fleuve, elle distingua une silhouette portant un casque : un policier en patrouille.

— Au secours ! cria-t-elle, les pas des deux hommes désormais dans les siens.

Mais le policier, bien trop loin, ne semblait pas l’entendre. Elle cria encore une fois.

Plus que quelques pas. Quelques pas et elle serait sûrement sauvée. Derrière elle, les hommes continuaient leur course dans l’ombre. Réunissant tout l’air que ses poumons endoloris contenaient encore, elle hurla aussi fort qu’elle le put :

— AU SECOURS !

Trois mètres avant le bout de la ruelle.

Le policier l’avait entendue, enfin. Il porta quelque chose à sa bouche. Elizabeth entendit le son strident de son sifflet rebondir sur les murs alentour.

Un mètre avant le bout de la ruelle.

D’autres sifflets lui répondirent. D’autres policiers arrivaient, elle était sauvée, c’était sûr. Le gardien de l’ordre courait vers le pont le plus proche pour traverser le fleuve et venir à son secours. Partout autour d’elle, le son des sifflets montait.

Elizabeth sortit de la ruelle trempée par la pluie, épuisée, les yeux embués de larmes, terrorisée mais pleine d’espoir maintenant qu’elle avait atteint les quais et que les policiers l’avaient vue. La lanterne allumée d’un entrepôt au-dessus d’elle l’éclairait, la rendant visible à tous. Elle s’apprêtait à pivoter en direction du pont, vers le policier, quand elle entendit une voix gutturale dire derrière elle, depuis l’ombre :

— Tant pis pour le bruit. Cette fois je t’ai bien en vue, ma petite. Pas de témoin.

La détonation assourdissante fut suivie d’une intense douleur. Elizabeth était touchée au milieu du dos ; ses jambes ralentirent puis s’arrêtèrent comme un automate qui se détraque. Elle tomba à genoux au bord du quai. Elle expira doucement mais ne parvint plus à inspirer d’air. Elle eut un amer goût de sang sur la langue. Doucement, un voile descendit sur ses yeux. Le policier dans le lointain disparut peu à peu, alors que les sifflets s’éteignaient doucement.

Enfin, tout devint noir et silencieux. Et le corps de feu Elizabeth Black bascula en avant dans la Tamise.

Chapitre 4

DE L’AUTRE CÔTÉ

On dit que lorsque l’on meurt on voit sa vie défiler. Ce n’est pas tout à fait exact.

On s’aperçoit brutalement que l’on vient de tourner la dernière page d’un livre dont on ne retrouvera jamais les personnages. Ils nous manquent déjà. On aimerait pouvoir les retrouver, mais c’est tout simplement impossible, parce que c’est bel et bien terminé. C’est ce que l’on ressent lorsque la mort prend le pas sur la vie. On a le temps de regretter, de se demander comment ceux que l’on aime vont apprendre notre départ, et l’on pleure déjà toute la peine que l’on va leur causer.

Elizabeth pensa immédiatement à ses parents, si loin d’elle. Comment apprendraient-ils la nouvelle ? Que penseraient-ils ? Elle regretta amèrement d’être partie. Elle aurait tout donné pour être de nouveau chez elle et serrer ses parents dans ses bras. Revoir l’épicerie de...

Extraits

Commenter ce livre