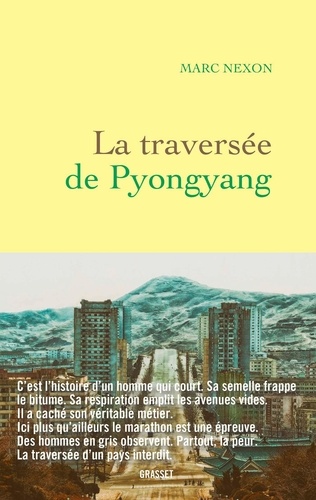

La traversée de Pyongyang

Marc Nexon

C'est l'histoire d'un homme qui court. Sa semelle frappe le bitume. Sa respiration emplit les avenues entièrement vides. Parfois il traverse un rond-point comme un anneau gigantesque. Mais sur le côté, aucun public, engageant ou euphorique, aucune banderole, rien. Des haut-parleurs sont fixés partout, et des hommes en gris observent, à chaque carrefour, ce coureur et, loin devant, celui qui le précède. Bienvenue dans cette capitale célèbre et silencieuse, aux façades tristement ripolinées. A Pyongyang plus qu'ailleurs, le marathon est une épreuve. Marc Nexon s'y est préparé, il a dissimulé son métier véritable, et le voici lancé. Cette course est-elle un acte un peu fou, un engagement périlleux ? Que pense celui qui, ce jour-là, traverse à petites foulées la ville la plus fermée du monde ? D'une avenue où se rangent les camions de l'armée à l'étage interdit de l'hôtel, d'une pause très surveillée en bord de route à un sourire d'enfant, Marc Nexon raconte, évoque, respire. Ici un vêtement, là un signe. Ici un slogan, là une impasse misérable. Partout, la peur. Cette traversée métaphysique, magistralement écrite, est aussi un des rares récits sur ce pays interdit.

Je cours depuis quarante-cinq minutes et je suis déjà seul. Devant moi le concurrent le plus proche a l’aspect d’un insecte fluorescent vert, une femme ou un homme, je n’arrive pas à distinguer. J’entends mes semelles de polyuréthane grincer. Je ne les ai jamais entendues aussi bien. La ville entière doit les entendre. J’ai beau soulager les talons, rentrer les chevilles, pianoter avec les orteils, il y a toujours ce bruit de plastique qui monte le long des jambes. Je regarde le sol. C’est sûrement la composition de leur macadam. Granuleux, ondulant, visqueux. Une mer de goudron, ces boulevards à huit voies. Pas un pavé, un dos-d’âne, un terre-plein, un ponton, un tunnel qui donne le sentiment d’avancer. Comme dans un rêve je lutte contre une immense soufflerie. Alors, parfois je fixe les plaques d’égout. Elles se repèrent de loin tant elles sont démesurées. Si elles s’ouvraient elles pourraient engloutir des vélos en une seconde. Au moment de franchir la première, je m’arrête d’un coup. Il y a une demi-marche à descendre avant de fouler les grilles. Je plonge le regard. Qu’est-ce que j’espère y trouver ? Un cimetière de deux-roues ? Je me dis qu’un air chaud va m’envelopper les chevilles comme les fumerolles des avenues de New York mais j’ai sous les pieds une bouche glacée striée de barreaux. J’allonge le pas, perturbé par l’idée absurde d’être brusquement happé.

Des fissures se faufilent le long des trottoirs, bifurquent soudainement, disparaissent puis réapparaissent sous la chaussure. Parfois l’une d’elles ressemble à une saignée rectiligne, profonde, bien dessinée et le boulevard n’a plus qu’à se fendre comme une tablette de chocolat.

Pour un marathonien, couper un virage relève d’un acte anodin. On oblique pour gagner quelques mètres et reprendre la corde. Ici c’est impossible. Le coude est d’une telle ampleur qu’il faut du temps pour appréhender un changement de trajectoire. C’est une expérience contre-intuitive qui consiste à piquer à angle droit jusqu’au trottoir opposé. Les moins chanceux traversent même au prix d’un léger retour en arrière.

Les ronds-points sont des anneaux géants. On se place en orbite et on patiente. Et lorsqu’il faut s’en arracher, un calcul s’impose. Comment aborder la prochaine avenue ? Comment pénétrer dans un tel estuaire ? Il y a un moment d’errance, un sentiment d’abandon et puis une déferlante de bitume m’avale à nouveau.

Je vois des regards. Ils fixent mes chaussures en nylon respirant. « Désolé, ai-je envie de leur dire, je suis désolé. »

Enfin je réalise. La raison de mon malaise, c’est ce silence. Un silence de laboratoire. Pas comme le nôtre, toujours remué par le bourdonnement des avions, le piaillement des oiseaux, le lointain vacarme d’un chantier. Ici le cliquetis d’un vélo, le sarcloir d’une femme ou le ressort de mes baskets sonnent comme du verre.

Parfois j’entends des gens parler. Je détourne la tête, persuadé de les découvrir tout proches, de pouvoir les toucher. Je cherche et j’aperçois deux vieux. Ils conversent doucement sous un abribus décoré d’une affiche jaunie représentant un paysage de cascade. Ils s’expriment en hochant la tête. Je m’éloigne et je continue à capter leurs paroles. Une enfant emmitouflée dans une combinaison rose tape dans ses mains. La mère lui glisse des mots comme si nous étions tous les trois dans la même pièce. Partout les sons se détachent et vivent indépendamment les uns des autres : une toux, une exclamation, le frottement de deux anoraks, celui d’un cartable en cuir que l’on range dans le panier avant du vélo, le cognement d’une trottinette d’enfant sur le trottoir. Tout arrive net, propre, on s’émerveille de pouvoir saisir autant de vibrations.

J’en viens à me demander si les autorités ont besoin de recourir à du matériel d’écoute. L’air est un si bon allié. C’est une aubaine pour les « Inminban », ces associations de voisins chargées de dénoncer tout acte suspect. Une voix critique échoue forcément dans l’oreille d’un informateur. Il y en aurait un pour cinquante habitants. Je comprends pourquoi les messages de propagande des fourgonnettes blanches équipées de quatre haut-parleurs déchirent l’espace à ce point.

Je lève les yeux. Pas la moindre traînée d’avion. Les nuages sont denses, repus, gorgés de toutes les nuances de blanc et de gris. Depuis notre arrivée, le temps est couvert mais on dit que le ciel de Pyongyang est le plus étoilé de toutes les capitales.

Les senteurs traversent, mêlées de poussière, de ciment, de peinture fraîche, d’eau stagnante. En l’absence de voitures elles flottent un long moment. Même les immeubles ont une odeur. Pas celle de cuisines fumantes ou d’humains agglutinés. Quelque chose qui rappelle un hall de gare vide ou une construction inachevée. Pourquoi rien ne parvient des remous du fleuve ? Ou même de la fraîcheur des pelouses ? Pourtant des femmes courbées ne cessent d’arracher un à un des brins d’herbe jaunis et remplissent une multitude de petits sacs plastique. Mais non, la ville exhale une entêtante odeur de béton.

*

Je m’apprête à cliquer sur « Valider » lorsqu’une fenêtre apparaît avec un point d’exclamation rouge au-dessus. « Si vous êtes journaliste ou photographe, vous n’êtes pas autorisé à vous inscrire ou vous mettriez l’organisation en danger. » Mes espoirs s’envolent. Voilà trois ans que je tente de remplir un dossier et j’échoue à nouveau. Cette fois pourtant j’y ai cru. Dès le départ j’ai mentionné mon statut et j’ai pu franchir les six premières étapes de l’inscription. Le marathon de Pyongyang était au bout ! Je réfléchis. J’ouvre un second fichier. Je préciserai « employé de bureau » ou « bibliothécaire » ou encore « documentaliste ». Ou pourquoi pas une activité sans lien avec l’écrit ? « Animateur de quartiers » ? Non, trop risqué. Deux clics sur Google suffiraient à me confondre. À supposer même que l’organisateur se laisse tromper, le consulat nord-coréen m’identifiera sur-le-champ. Tant pis, il y aura bien un autre moyen d’y aller un jour.

C’est la malédiction des portes closes, on se convainc de ne pas les forcer. À la déception succède la résignation, puis une mauvaise satisfaction. « Finalement, j’ai bien fait de ne pas insister », se rassure-t-on. Lorsque j’en parle à mon ami Denis avec lequel je m’entraîne régulièrement, je ne suis pas loin de cet état. « Moi ça me viendrait pas à l’idée d’aller courir un marathon à Berlin en 1936 », me lance-t-il. Je proteste mollement. « Mais je suis journaliste… — D’accord, mais auras-tu les moyens d’exercer ton métier ? Si c’est pour m’apprendre que la Corée du Nord est une dictature, je n’ai pas besoin de toi. » Je l’abandonne après notre heure de jogging le long du canal de l’Ourcq. Il n’a pas tort. À chacune de mes escapades dans les pays fermés je m’organise pour rencontrer des opposants clandestins, des voix critiques, des victimes de la répression. Qui verrais-je ? La lecture des ouvrages des quelques confrères y ayant mis les pieds balaie mes derniers doutes. « J’y ai vu ce que mes cornacs ont bien voulu me montrer et je n’ai pas appris grand-chose », écrit l’Américain Blaine Harden, auteur du Rescapé du camp 14. Ces spécialistes de la région l’assurent, pour se documenter sur la réalité des choses, rien ne vaut une série d’interviews avec des réfugiés parvenus à s’enfuir.

J’oublie l’épisode lorsque quinze jours plus tard un email s’affiche sur mon portable. Il est signé « Jacob », employé d’un tour-opérateur anglo-saxon basé à Pékin. « Nous avons constaté que vous aviez renoncé à compléter notre formulaire en raison de votre profession. Nous aimerions connaître vos motivations. Pouvons-nous en parler ? » Je relis le message. Pourquoi m’écriraient-ils s’il n’y avait aucune chance ? Le vent tourne, la porte s’entrebâille. À cet instant, j’oublie tout, ma paresse intellectuelle, mes excuses, mon abdication. L’évidence est là, il faut y aller. Je compose le numéro de Jacob au milieu des effluves d’un McDo. Il est absent. C’est le manager de l’agence qui se présente. Il tempère très vite mon empressement. « Non, le programme n’est pas ouvert aux journalistes. » Je l’interroge : « Le réchauffement avec la Corée du Sud dans le cadre des Jeux olympiques d’hiver n’entraîne-t-il pas un assouplissement de la règle ? — Non, la règle ne change pas », répond-il, catégorique. Il m’invite néanmoins à contacter Owen, le responsable des médias. Je parviens à le joindre le lendemain. Lui a pris connaissance de mon dossier. Je défends ma candidature en insistant sur mon profil sportif. « Bien sûr, le pays m’intéresse mais je suis avant tout marathonien. J’adore courir ! Berlin, New York, Amsterdam… J’ai participé à plusieurs marathons… Alors je me suis dit pourquoi pas Pyongyang ? » Silence au bout du fil… Je fais fausse route. Il croit modérément à mon dessein athlétique. Je repars à l’assaut : « Je veux dire… Un marathon à Pyongyang c’est unique ! — Qu’auriez-vous l’intention d’écrire ? » interroge Owen. « Euh… raconter ce que vois. » J’entends un raclement de gorge. Ma réponse ne le satisfait pas. Il reprend. « Il y a deux ans nous avons pris exceptionnellement le correspondant du New York Timesmais c’était un journaliste sportif. Il n’a parlé que de la course. » Je l’interromps : « C’est exactement ce que je veux faire ! — Vraiment ? — Oui vraiment. » Je me sens en perdition. Owen abat enfin ses cartes. « Nous ne souhaitons aucune référence au leader, à sa famille, aux essais nucléaires, aux camps de prisonniers, à la situation économique, aux sanctions et aux gens qui vous encadreront, est-ce clair ? — Très clair. » J’ai honte de ma soudaine soumission. « Bien, je vous rappelle demain pour vous faire part de notre décision. »

Des fissures se faufilent le long des trottoirs, bifurquent soudainement, disparaissent puis réapparaissent sous la chaussure. Parfois l’une d’elles ressemble à une saignée rectiligne, profonde, bien dessinée et le boulevard n’a plus qu’à se fendre comme une tablette de chocolat.

Pour un marathonien, couper un virage relève d’un acte anodin. On oblique pour gagner quelques mètres et reprendre la corde. Ici c’est impossible. Le coude est d’une telle ampleur qu’il faut du temps pour appréhender un changement de trajectoire. C’est une expérience contre-intuitive qui consiste à piquer à angle droit jusqu’au trottoir opposé. Les moins chanceux traversent même au prix d’un léger retour en arrière.

Les ronds-points sont des anneaux géants. On se place en orbite et on patiente. Et lorsqu’il faut s’en arracher, un calcul s’impose. Comment aborder la prochaine avenue ? Comment pénétrer dans un tel estuaire ? Il y a un moment d’errance, un sentiment d’abandon et puis une déferlante de bitume m’avale à nouveau.

Je vois des regards. Ils fixent mes chaussures en nylon respirant. « Désolé, ai-je envie de leur dire, je suis désolé. »

Enfin je réalise. La raison de mon malaise, c’est ce silence. Un silence de laboratoire. Pas comme le nôtre, toujours remué par le bourdonnement des avions, le piaillement des oiseaux, le lointain vacarme d’un chantier. Ici le cliquetis d’un vélo, le sarcloir d’une femme ou le ressort de mes baskets sonnent comme du verre.

Parfois j’entends des gens parler. Je détourne la tête, persuadé de les découvrir tout proches, de pouvoir les toucher. Je cherche et j’aperçois deux vieux. Ils conversent doucement sous un abribus décoré d’une affiche jaunie représentant un paysage de cascade. Ils s’expriment en hochant la tête. Je m’éloigne et je continue à capter leurs paroles. Une enfant emmitouflée dans une combinaison rose tape dans ses mains. La mère lui glisse des mots comme si nous étions tous les trois dans la même pièce. Partout les sons se détachent et vivent indépendamment les uns des autres : une toux, une exclamation, le frottement de deux anoraks, celui d’un cartable en cuir que l’on range dans le panier avant du vélo, le cognement d’une trottinette d’enfant sur le trottoir. Tout arrive net, propre, on s’émerveille de pouvoir saisir autant de vibrations.

J’en viens à me demander si les autorités ont besoin de recourir à du matériel d’écoute. L’air est un si bon allié. C’est une aubaine pour les « Inminban », ces associations de voisins chargées de dénoncer tout acte suspect. Une voix critique échoue forcément dans l’oreille d’un informateur. Il y en aurait un pour cinquante habitants. Je comprends pourquoi les messages de propagande des fourgonnettes blanches équipées de quatre haut-parleurs déchirent l’espace à ce point.

Je lève les yeux. Pas la moindre traînée d’avion. Les nuages sont denses, repus, gorgés de toutes les nuances de blanc et de gris. Depuis notre arrivée, le temps est couvert mais on dit que le ciel de Pyongyang est le plus étoilé de toutes les capitales.

Les senteurs traversent, mêlées de poussière, de ciment, de peinture fraîche, d’eau stagnante. En l’absence de voitures elles flottent un long moment. Même les immeubles ont une odeur. Pas celle de cuisines fumantes ou d’humains agglutinés. Quelque chose qui rappelle un hall de gare vide ou une construction inachevée. Pourquoi rien ne parvient des remous du fleuve ? Ou même de la fraîcheur des pelouses ? Pourtant des femmes courbées ne cessent d’arracher un à un des brins d’herbe jaunis et remplissent une multitude de petits sacs plastique. Mais non, la ville exhale une entêtante odeur de béton.

*

Je m’apprête à cliquer sur « Valider » lorsqu’une fenêtre apparaît avec un point d’exclamation rouge au-dessus. « Si vous êtes journaliste ou photographe, vous n’êtes pas autorisé à vous inscrire ou vous mettriez l’organisation en danger. » Mes espoirs s’envolent. Voilà trois ans que je tente de remplir un dossier et j’échoue à nouveau. Cette fois pourtant j’y ai cru. Dès le départ j’ai mentionné mon statut et j’ai pu franchir les six premières étapes de l’inscription. Le marathon de Pyongyang était au bout ! Je réfléchis. J’ouvre un second fichier. Je préciserai « employé de bureau » ou « bibliothécaire » ou encore « documentaliste ». Ou pourquoi pas une activité sans lien avec l’écrit ? « Animateur de quartiers » ? Non, trop risqué. Deux clics sur Google suffiraient à me confondre. À supposer même que l’organisateur se laisse tromper, le consulat nord-coréen m’identifiera sur-le-champ. Tant pis, il y aura bien un autre moyen d’y aller un jour.

C’est la malédiction des portes closes, on se convainc de ne pas les forcer. À la déception succède la résignation, puis une mauvaise satisfaction. « Finalement, j’ai bien fait de ne pas insister », se rassure-t-on. Lorsque j’en parle à mon ami Denis avec lequel je m’entraîne régulièrement, je ne suis pas loin de cet état. « Moi ça me viendrait pas à l’idée d’aller courir un marathon à Berlin en 1936 », me lance-t-il. Je proteste mollement. « Mais je suis journaliste… — D’accord, mais auras-tu les moyens d’exercer ton métier ? Si c’est pour m’apprendre que la Corée du Nord est une dictature, je n’ai pas besoin de toi. » Je l’abandonne après notre heure de jogging le long du canal de l’Ourcq. Il n’a pas tort. À chacune de mes escapades dans les pays fermés je m’organise pour rencontrer des opposants clandestins, des voix critiques, des victimes de la répression. Qui verrais-je ? La lecture des ouvrages des quelques confrères y ayant mis les pieds balaie mes derniers doutes. « J’y ai vu ce que mes cornacs ont bien voulu me montrer et je n’ai pas appris grand-chose », écrit l’Américain Blaine Harden, auteur du Rescapé du camp 14. Ces spécialistes de la région l’assurent, pour se documenter sur la réalité des choses, rien ne vaut une série d’interviews avec des réfugiés parvenus à s’enfuir.

J’oublie l’épisode lorsque quinze jours plus tard un email s’affiche sur mon portable. Il est signé « Jacob », employé d’un tour-opérateur anglo-saxon basé à Pékin. « Nous avons constaté que vous aviez renoncé à compléter notre formulaire en raison de votre profession. Nous aimerions connaître vos motivations. Pouvons-nous en parler ? » Je relis le message. Pourquoi m’écriraient-ils s’il n’y avait aucune chance ? Le vent tourne, la porte s’entrebâille. À cet instant, j’oublie tout, ma paresse intellectuelle, mes excuses, mon abdication. L’évidence est là, il faut y aller. Je compose le numéro de Jacob au milieu des effluves d’un McDo. Il est absent. C’est le manager de l’agence qui se présente. Il tempère très vite mon empressement. « Non, le programme n’est pas ouvert aux journalistes. » Je l’interroge : « Le réchauffement avec la Corée du Sud dans le cadre des Jeux olympiques d’hiver n’entraîne-t-il pas un assouplissement de la règle ? — Non, la règle ne change pas », répond-il, catégorique. Il m’invite néanmoins à contacter Owen, le responsable des médias. Je parviens à le joindre le lendemain. Lui a pris connaissance de mon dossier. Je défends ma candidature en insistant sur mon profil sportif. « Bien sûr, le pays m’intéresse mais je suis avant tout marathonien. J’adore courir ! Berlin, New York, Amsterdam… J’ai participé à plusieurs marathons… Alors je me suis dit pourquoi pas Pyongyang ? » Silence au bout du fil… Je fais fausse route. Il croit modérément à mon dessein athlétique. Je repars à l’assaut : « Je veux dire… Un marathon à Pyongyang c’est unique ! — Qu’auriez-vous l’intention d’écrire ? » interroge Owen. « Euh… raconter ce que vois. » J’entends un raclement de gorge. Ma réponse ne le satisfait pas. Il reprend. « Il y a deux ans nous avons pris exceptionnellement le correspondant du New York Timesmais c’était un journaliste sportif. Il n’a parlé que de la course. » Je l’interromps : « C’est exactement ce que je veux faire ! — Vraiment ? — Oui vraiment. » Je me sens en perdition. Owen abat enfin ses cartes. « Nous ne souhaitons aucune référence au leader, à sa famille, aux essais nucléaires, aux camps de prisonniers, à la situation économique, aux sanctions et aux gens qui vous encadreront, est-ce clair ? — Très clair. » J’ai honte de ma soudaine soumission. « Bien, je vous rappelle demain pour vous faire part de notre décision. »

12/02/2020

158

pages

17,00

€

Extraits

Commenter ce livre