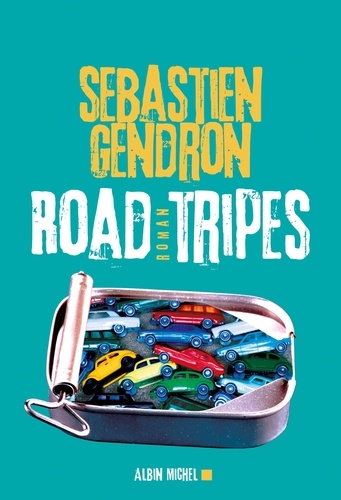

Road tripes

Sébastien Gendron

J'ouvre les yeux parce que, au fond de mon cerveau, cette petite voix me dit : « Allez, ouvre-moi ces paupières, espèce d'irresponsable, qu'on en finisse!» Alors bon, voilà : j'ouvre les yeux.

D'abord je vois le ciel bleu. Les nuages passent vite - il doit y avoir du vent en altitude. Quelque part autour de moi, j'entends un bruit de tôle choquée. Un dernier. Il y en a eu d'autres avant. Beaucoup. Pendant un moment, j'ai cru que j'étais à la salle Pleyel et que j'écoutais Les Fonderies d'acier d'Alexandre Mossolov jouées par un philharmonique russe de quatre cents musiciens sous perfusion de Red Bull. Après, il y a le silence. Consternant. Rien à voir avec ceux de Mozart. Quelques trop longues secondes de silence. Avant que les cris n'arrivent. D'Alexandre Mossolov on passe à Steve Reich. Des bruits de radiateurs percés, des sifflements de vapeur qui s'échappe sous haute pression, des klaxons écrasés. La petite voix qui m'ordonnait tout à l'heure d'ouvrir les yeux me dit maintenant de ne surtout pas me retourner. Alors je ne me retourne pas.

Je prends le temps de sentir le sol sous mon dos : dur, régulier, brûlant, avec de petites aspérités qui entrent dans la peau fine de mes articulations. Ma main glisse sur cette surface : du goudron et des gravillons. J'ai un goût de métal dans la bouche. Les odeurs de brûlé viennent ensuite, infectes. Finalement, je me retourne : je ne suis pas à Pleyel. Définitivement pas. Pleyel, c 'était il y a un siècle.

Le bord d'un trottoir occupe tout mon champ de vision. Je prends lentement appui sur mon coude pour me redresser. La rambarde d'un parapet apparaît. Au travers, j'aperçois l'horizon parfaitement plat. Parasitant l'image, des volutes de fumée noire montent dans le ciel. Je dois être sur un pont, un viaduc, n 'importe quoi qui surplombe un lieu où il s'est passé un drame que j'ai du mal à regarder en face. Je ferme les yeux.

Quand je les rouvre, je suis debout, les mains agrippées au parapet métallique d'un viaduc qui surplombe une autoroute. Sur cette autoroute, il y a des voitures, beaucoup de voitures, des tonnes et des tonnes de voitures. C'est comme si un môme, dans sa chambre, avait déversé sa collection de Majorettes sur son circuit de Formule 1. Elles sont partout, dans tous les sens, des gens en sortent, en sang, boitant, hurlant, courant dans toutes les directions, secourant les blessés, portant des corps. Des deux côtés de l'autoroute, c'est le même massacre. J'en compte des dizaines, des centaines. Un carambolage de taille hollywoodienne. A côté de moi, quelqu 'un dit :

- Oh, enfliii... !

Je tourne la tête, j'aperçois ce type que je connais et dont je voudrais ne plus me souvenir du nom.

Carell.

Carell, lui aussi, vient de s'accouder au parapet, il observe tout ça et il répète :

- Oh, enfliii... !

Je regarde l'autoroute et je pense : « C'est quand même pas moi qui ai causé ça, si ? » Mais j'ai dû le dire à voix haute, ça a dû m'échapper, parce que Carell me regarde et ses yeux ont l'air de me répondre : «Ben, justement... »

La route

km 46

- Qu'est-ce que tu fais ? !

- Ben, je m'arrache, c'te blague !

- On ne va pas laisser tous ces trucs ici !

- Ben si, pourquoi ?

- Enfin, mais...

Sur le coup, je ne me suis plus souvenu de son prénom, mais ça n'a pas eu l'air de le chagriner.

- Enfin, mais... T'as entendu ce qu'a dit le patron ? Les prospectus sont tous marqués d'un code couleur sur la tranche qui permet d'identifier les distributeurs !

Il m'a regardé comme si je venais de lui expliquer la cuisson des œufs durs et que cette seule connaissance allait transformer toute sa vie. Puis il a ouvert la bouche :

- Ah meeerde ! c'est vrai...

Il est resté comme ça, bouche bée sur ses dents pourries et mal alignées, pendant un temps certain que j'ai mis à profit pour allumer une cigarette. L'allumette, je l'ai éteinte avec précaution en soufflant dessus, puis j'ai mouillé mes doigts avec ma langue et j'ai pressé le haut du bâtonnet encore incandescent. Ça m'a brûlé parce que je manquais d'entraînement, mais je suis resté digne. On était au beau milieu d'une forêt, par un mois de juillet caniculaire, il n'avait pas plu depuis quatre-vingt-neuf jours, autant dire qu'autour de nous c'était une poudrière.

Il a bougé, vite, ce qui était surprenant si l'on considérait son physique presque aussi large que haut. Une sorte de cube juché sur une paire de jambes maigrelettes. Il est allé jusqu'à la voiture dont le moteur tournait toujours et s'est mis à fouiller dans le coffre qu'on avait laissé ouvert après avoir transporté ces milliers de prospectus. Déjà, ça, j'étais contre. Jeter toute cette publicité dans la nature ne collait pas avec mon éthique. Comme ne collait d'ailleurs pas avec mon éthique le fait de devenir, à quarante et un ans, distributeur de prospectus à mi-temps, alors qu'à une époque, pas si éloignée, je courais après ce genre de types pour leur rendre ce qu'ils venaient de mettre dans ma boîte aux lettres dûment estampillée « Stop pub ». Le temps d'y penser, j'ai vu revenir Carell - aussi étrange que cela puisse paraître, son prénom m'est revenu d'un coup, à cet instant précis - avec un bidon à la main, dont il était en train de dévisser le bouchon.

J'ai regardé Carell vider le contenu rosé du bidon sur le tas de papiers en me disant : « Ce type n 'est pas en train de faire ce que tu penses qu 'il est en train de faire. » Ce qui m'a pris approximativement quatre secondes. À la cinquième, Carell craquait une allumette et la jetait. Ça a fait Vlouf ! en même temps que Bang ! et on est restés là, à regarder ce qui venait d'arriver avec des yeux de chat qui urine dans les braises. Dix secondes supplémentaires de perdues. C'est la chaleur intense qui m'a décoincé.

- Mais t'es malade !

Et j'ai couru jusqu'à la voiture. Carell, lui, n'a pas bougé. Il admirait son feu en souriant, les mains dans les poches, comme à un barbecue.

- On file ! Dépêche-toi !

Il s'est tourné vers moi en montrant du pouce les flammes qui grimpaient aux arbres juste au-dessus de lui. Ça prenait déjà des proportions dantesques. Enfin, le bruit des pignes de pin explosant sur les plus hautes branches l'a fait réagir. Il a rentré la tête dans les épaules, a levé les yeux vers les cimes et je crois qu'il a dit un truc bien régional, du genre : « Oh ! enmi ! »

La minute d'après, on remontait le pare-feu à cent à l'heure. Je m'accrochais au tableau de bord en refusant de jeter le moindre coup d'œil en arrière. Carell slalomait entre les nids-de-poule, ce qui, à cette vitesse, était bien plus nocif pour les cardans que de faire un tout droit sans éviter les obstacles. Quand on a repris la départementale, j'ai quand même regardé par-dessus mon épaule. Entre les troncs d'arbres qui défilaient à toute vitesse, j'ai vu le rougeoiement de l'incendie. Au premier virage, il a disparu.

Je me suis alors souvenu qu'à l'aller, on était passés devant un centre de vacances pour enfants. Carell avait dit : « Quelle horreur, ces pauv' mômes ! Tu te vois, toi, passer tous tes congés au milieu des pins avec du grillage tout autour ? C'est pas humain ! » Puis il avait klaxonné trois fois, comme si le son de la corne de brume était la meilleure distraction qu'il pouvait proposer à tous ces nains qui couraient après un ballon sur un terrain de sport à l'à-pic du soleil. Trois minutes plus tard, on arrivait au pare-feu. En regardant Carell ouvrir son coffre, j'avais compris qu'on allait jeter des brassées de papiers en pleine forêt et que, donc, ça ne collait pas du tout avec mon éthique :

- T'es sûr de ton coup ?

- T'inquiète, j'ai fait ça des milliers de fois.

En commençant à décharger le coffre de sa Scénic, je m'étais souvenu que le matin même, dans le hangar de la Corexpo, Carell m'avait pourtant dit que c'était juste la deuxième fois qu'il faisait ce boulot.

On est repassés devant les grilles du centre de vacances et j'ai pensé : «J'espère que les mômes ne se souviendront pas qu 'ils nous ont vus passer avant et après l'incendie. » Ce à quoi la partie de mon cerveau réservée à l'administration de mes souvenirs m'a dit : « Vu que l'autre taré a klaxonné trois fois et que sa voiture est rouge, ce serait étonnant. » Du coup, j'ai eu comme un regain de culpabilité :

- On devrait peut-être prévenir les pompiers, tu ne penses pas ?

- Non, mais n'importe quoi ! Tu sais pas que les pomplards, ils sont capables de t'faire parler pendant plus d'une minute juste pour repérer ton téléphone ?

J'aurais pu lui rétorquer qu'il suffisait de masquer le numéro sortant, mais je ne savais pas modifier les paramètres de mon téléphone. Je me suis contenté de regarder le profil de Carell en me demandant avec quel genre de décérébré j'avais sympathisé ce matin-là.

- Ouh ! j'aime pas bien quand on me r'garde comme ça ! Qu'est-ce t'as ?

- Rien...

Extraits

Commenter ce livre