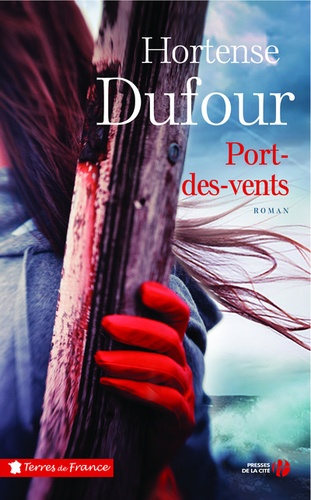

Port-des-Vents

Hortense Dufour

A mes amies et amis

d’enfance et de toujours,

du côté de l’océan Atlantique

Patiens quia aeternus…

« Il est patient parce qu’il est éternel… »

Préservez-moi, Seigneur, du chant de la sirène,

de la queue de la baleine et du trou de Maumusson.

Proverbe marin

I

SELON INDIANA

* * *

Solitude et liberté : un seul et même drame

*

Port-des-Vents !

Aux quatre coins du monde, le sud, le nord, l’est, l’ouest.

Port-des-Vents.

Ouest.

Petite cité de pêcheurs au bord de l’Atlantique.

Quand on naît femme, ici, il faut savoir tout faire. Aimer, accoucher, allaiter l’enfant, peiner au ménage, à la lessive, s’activer au plus dur : courbées sur la vase, les mains rougies, peiner au parc des huîtres et des coquillages ; renaître, mourir. Personne n’y est très heureux mais personne ne veut quitter Port-des-Vents et cette façon âpre et puissante de vivre et mourir.

« Port-des-Vents » est écrit en un parterre de fleurs et une barque entièrement fleurie.

Les géraniums de feu, la dentelle du jasmin au long d’un mât ; les cordages des volubilis et du chèvrefeuille, les nacelles de myosotis, l’encorbellement des roses blanches, jaunes, rouges. Un parfum délicieux mêlé à celui de l’iode.

On ne pense plus au vent mauvais. On ne pense plus au malheur. On est dans la fragilité exquise de la beauté, cette mousseline dorée qui fait oublier les offenses.

Cette barque, immuable, sans cesse refleurie, soignée, aimée, a ébloui toutes nos enfances.

*

Port-des-Vents ; bâtie sur la mer, qu’un jour l’océan engloutira. Il y a, ici, quelque chose de la ville d’If – ou de ces cités au pied du Vésuve, qui jamais n’ont hésité à renaître. Ces cités stratifiées ; leurs habitants saisis en pleine action de leur vie quotidienne. Renaître ; un peu plus bas, un peu plus haut, défier ces dieux de la nature ; renaître ; c’est le seul credo.

Les tempêtes portent toutes des noms de femmes.

Xynthia, Andrea… Des prénoms que la mémoire retient, même chez ceux qui, pétrifiés, l’ont égarée.

Le vent ; glaive essentiel de Maumusson. « Mauvaise musse » en ancien français : « mauvais chemin ». Chaos entre océan et eau douce, puissants courants, forts remous redoutés. Vent et courant, bâtards maudits de Satan. Les vieilles gens appellent ce détroit séparant la presqu’île d’Arvert de l’île d’Oléron le Pertuis de Maumusson. Port-des-Vents y est situé. Maumusson !

Il arrive sans prévenir ; il arrive comme un voleur, c’est comme ça que le curé Joseph Sauveur parle de la mort, selon la parabole des dix vierges, les sages et les folles. Les vierges folles, étourdies, ont répandu l’huile de la lampe ; le royaume des cieux leur est à jamais fermé. « Veillez donc puisque vous ne connaissez ni le jour ni l’heure. » Il dit aussi : « Elle viendra comme un voleur. » Elle, la mort, lui, le vent. Lien mortel. C’est le seul moment où les marins joignent les mains, et disent « O mon Dieu ». Les femmes font silence ; ce silence quand un accouchement les déchire et avale leurs cris. Depuis des siècles et des siècles.

Il avait fallu endurer la tempête de 1999 et tant d’autres depuis toujours ! Noël approchait ; grande saison pour les ostréiculteurs.

Dans le bassin de Marennes-Oléron, à Port-des-Vents, en pleine saison de vente, le Malheur avait foncé.

Le chaos muselait les cris. On ne crie pas aux champs de bataille ; on ne crie plus. Les femmes se taisent quand elles souffrent vraiment.

Le vent a commencé son meurtre à dix-sept heures trente quand tout devient sombre.

— Les vagues atteignaient plus de cinq mètres de haut ; l’eau entrait à moitié dans les bottes, il fallait faire vite…

— Les bourriches étaient vides…

— Tout s’est envolé, la cabane écroulée, le chaland emporté… Il reste quelques casiers…

— Les chaises de ferraille sont déracinées…

A coups de râteau, une femme tente de sauver ce qui reste d’huîtres du côté de sa cabane, ce tas de planches en vrac.

C’était bien un champ de bataille, ces parterres encombrés de filets, de poches d’huîtres et l’entassement du matériel. Ce bruit rauque, moteur de chaland, a quelque chose de rouillé, de blessé. Là-bas, une trieuse, un groupe électrogène ; quelque chose d’une boussole affolée. L’eau est glacée, les décombres surnagent ; une nasse, une autre… Les carrés des claires et les digues sont écroulés. Le tocsin du Malheur. Au bord d’un champ où les arbres ont été arrachés, cette barque échouée a quelque chose d’hallucinant. Que fait-elle là, fichée à l’envers, visible, trop visible, encastrée sur une cabane totalement détruite ?

Cette année-là, il n’y aura pas d’huîtres et de joie au réveillon.

On entendit le cri d’une femme ; cette charpie de sang et de ferraille est ce qui reste de son homme pris aux chaînes vers la jetée.

Au ciel trop immobile, l’antique curé Joseph Sauveur devinait le saccage. Il demanda à entrer dans l’église. On ferme à clé les églises, il y a moins de messes, mais qui résiste au curé Joseph Sauveur ?

A genoux pendant des heures, il accompagne les douleurs et les effrois. A genoux, toutes les heures de la nuit ; les heures des ténèbres ; les heures de l’aube, dire et redire :

L’Evangile selon Marc ; Jésus marche sur la mer

« … Le soir venu, le bateau était au milieu de la mer, et Lui seul était à terre. Voyant qu’ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire, vers la quatrième veille de la nuit Il vient vers eux en marchant sur la mer, et Il allait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils pensèrent que c’était un fantôme, et ils poussèrent des cris ; car ils Le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Il parla avec eux ; Il leur dit : Courage ! C’est moi, n’ayez pas peur ! Puis Il monta avec eux dans le bateau et le vent tomba. »

Le vent tomba… et il revint avec plus de violence. Maumusson mène ses meurtres. Soubise, Brouage, Marennes, Bourcefranc, Le Chapus, Oléron, Ré, La Rochelle, partout, il y eut les arbres déracinés, contre la crevasse, on les trouvait la tête en bas ; effrayante agonie. Les haies étaient brûlées. Au verger de la maison blanche, il en fut de même de la plupart des arbres fruitiers. Le vent avait foncé comme un incendie. Tout était brûlé.

— Le vent, ici c’est le sel. Le sel brûle, le vent brûle.

Le végétal est devenu cette cendre, ces épaves craquées, ce désastre.

Le souffle et la voix coupés. Nul ne se plaint ; si trop dure est la chute, la folie désolée s’empare de sa proie ; maudire, se perdre au grand brouillard.

— Ne convoque pas le vent. Il rend fou ; ne convoque pas un faux amour.

Qui parle ainsi ? Marjolaine, ma mère, Adrienne, ma grand-mère, les hommes et les femmes d’ici ? Ma famille de vent, de sel et d’arcs-en-ciel merveilleux ?

Joseph Sauveur ne se lasse pas de prier, d’offrir ses forces et sa rude foi totale. Les desseins de Dieu sont impénétrables. Les desseins du vent sont impénétrables.

Le seul Dieu serait-il celui de la vengeance ? Le Dieu terrible de la Bible, le Dieu sans le Fils de l’Homme, le Dieu de colère et de vengeance ?

On n’en finit jamais avec le mal. Le bien est très faible. On n’en finit jamais avec la mort. La mort immortelle. La vie est éternelle. On n’en finit jamais avec la vie. Ni avec la joie.

La moisson rejaillit ; au printemps suivant tout était à nouveau beauté et harmonie.

Joseph Sauveur porta la main à sa gorge ; le souffle trop court. Le temps de mourir était sans doute venu ; il n’en contestait rien, au contraire, il eût volontiers remis son âme et laissé sa dépouille exténuée en cette terre d’ici. Il peinait de partout, le dos, les reins, les os, le cœur, il n’avait jamais ménagé sa peine, il priait que le Ciel lui accordât encore un peu de temps, ici, sur cette terre-là, cet océan-là, le temps de consoler ces créatures qui succombaient au désespoir. Certains mouraient en maudissant le Ciel, d’autres, parfois, se pendaient à la poutre de leur ruine. Il suppliait ce ciel d’étain, à nouveau gravé de lumière, il suppliait ce Ciel de lui accorder un peu de temps, celui de ramener tant de désolation du côté de l’espoir.

La tempête de 2014 fonça sous la forme d’une énorme vague.

2014 avait engendré une nouvelle fureur. Marjolaine tenait bon. La maison blanche aussi. J’étais, de mon côté, ployée en une autre forme de tempête. La fin d’un amour, qui fait des yeux cette fontaine salée, qui laisse au corps tout entier l’impression d’avoir été frappé à la limite d’une agonie.

Retour des grandes marées. Voitures renversées, voiliers, chalands, barques fracassés. Certaines maisons envahies par les eaux ; les meubles flottent, tout y passe. Les choses, le bris des assiettes, le fracas des vitres, un tiroir entraîne le linge en linceuls éparpillés. Au cimetière, les croix arrachées, les vœux pieux envolés, ces touchantes porcelaines, une rose, une pensée, gravées de ces « Je ne t’oublierai jamais », qui jamais ne consolent. Seuls les défunts se tiennent tranquilles. Ils ont connu ce genre de tumultes. Ruine, stupeur et cet effarant silence ; Te Deum quand s’achève l’assaut.

Maumusson, grognement continuel, garrulus latratus, « mauvaise masse », « mauvais chemin »… Epouvante des marins, secousse des maisons, craquement du tronc de l’arbre qu’on pensait éternel. Rien n’est éternel ; sauf lui, le vent. Maumusson ; monstre révolté sous l’accumulation des sables ; entre l’île d’Oléron et la presqu’île d’Arvert, où se trouve Port-des-Vents. Autrefois, côte de pirates, pilleurs de navires et d’épaves. Village si blanc, sans cesse fleuri, telle la fiancée à l’orée de ses noces. Au mot « Maumusson », les vieilles se signent et les hommes se taisent. Maumusson ; houle d’ouest, déferlantes meurtrières, le balisage n’y peut rien. Un bruit terrible qu’on entend jusqu’au fond des terres. Mugissement des âmes perdues, mêlé à l’effroyable déchirure des navires disloqués. Maumusson ; la grande voix des morts. Maumusson, prononcer son nom, c’est réveiller sa rage et sa faim perpétuelles ; avaler les hommes, avaler qui ose toiser ses sombres tourbillons.

— Jamais on ne vit la mer aussi grosse et le ciel aussi noir.

— J’entends gronder Maumusson.

Depuis toujours, ils disent ces choses.

Depuis toujours, ils entendent ce fracas.

Depuis toujours, l’harmonie revient et la lumière console.

Ouest.

Un paradis.

Jalousie furibonde du vent.

Vingt-deux tempêtes en trois siècles et davantage quand on vit à Port-des-Vents. Les pires sont les mini-tempêtes. On ne les compte pas. On ne s’en méfie pas assez. Leur sournoiserie. Mieux vaut un vrai loup qu’un chien-loup, mieux vaut les puissantes criminelles, filles du Vent, à leurs bâtardes assassines.

La vie reprend ; elle reprend toujours ; bancale, atroce, magnifique. Ouest ; le plus beau des cadrans des quatre coins du monde.

— Race de peu de foi, ressaisis-toi, espère ! gronde à chaque désolation le curé Joseph Sauveur.

La vie reprend selon la loi de l’océan, entrecroisé de la Seudre. Ce courant, ni fleuve ni mer, né des tumultes des eaux, rescapé mutilé de l’oublié golfe des Santons. Maumusson s’est chargé d’isoler les îles du continent. L’oppression invisible de vivre dans une île. Peut-on parler de continent quand une telle ruée transforme Port-des-Vents en une île de partout secouée ? Le Vent et sa hargne ont peu à peu miné le littoral. Port-des-Vents. La vague rabroue le fond ; de ce perpétuel balayement surgit la fécondité : à ces couches de sable, de cassures, de brisures, naissent les crustacés, les moules, les crabes, les bigorneaux, les oursins, les étoiles de mer, l’huître indépassable, la délicate coquille violette… Entre les eaux devenues cette claire innocence, nage le ravissant hippocampe, tête de cheval et mouvante queue de sirène.

La paix revient ; le rire et la fête comme au retour des funérailles.

On va dénombrer les dégâts.

— Recommencer ; reconstruire.

On remettra des tuiles au toit.

On refoule la possibilité du nouvel assaut.

— On a l’habitude ; on va s’y remettre.

C’est ainsi qu’ils font et que font les femmes de Port-des-Vents : rebâtir, s’y remettre, quérir la barque égarée, rétablir la moisson des parcs à huîtres et des coquillages. C’est ainsi que ma mère définit la vie ; je dirai la joie. Ma mère, Marjolaine, sa force, sa dureté jamais mesquine, sa gaieté.

— Pleurer ne sert à rien.

Reconstruire, vivre, nécessite une autre force que les larmes.

A-t-elle pensé, lutté ainsi quand mon père s’en est allé, la mémoire avalée ? A-t-elle formulé ces mots, quand, avant ma naissance, mourut leur premier enfant, ce petit Adrien, que signale une tombe à ange blanc ?

Le credo, à Port-des-Vents, frôle la cruauté à toute survie.

— On ne pleure pas les morts. On les oublie ou on en meurt. On ne pleure pas les dégâts. On rassemble, on colmate, on reconstruit, on atteindra la prochaine moisson.

Allons ! Il le faut ! Allons encore ; jusqu’au bout des forces et des formes invisibles de ces crevasses, ravines, marécages ; l’obscur et constant grignotement des eaux et des terres ; des rives et des rivières ; des ruisseaux et des puits ; de tout ce qui, en ce pays, à Port-des-Vents, compose l’architecture mystérieuse soumise aux meurtriers assauts.

La nature, l’océan, le vent, le feu, l’amour – la vie –, c’est la guerre.

Il avait fallu, comme à chaque fois, la patience. La seule réplique à ce dieu furibond. La Patience. Fondamentale survie. « Patiens quia aeternus. » (Il est patient parce qu’il est éternel.) Le mot « Patience » était gravé, il y avait longtemps, sur une échauguette, à Brouage ; « C’est la patience que je cherche. » A tant de fureur, les répliques ont toujours été la patience, le corps courbé sur la terre et les vasières. Le lamento est bref, on ne fait rien de bon avec les peurs et les pleurs.

Le lamento est court. On regarde, on constate, on rebâtit. A la rigueur on se pend à la poutre de la grange comme cet homme jeune que le vent avait ruiné et rendu fou. L’ombre d’une poutre, celle d’une corde, un escabeau renversé. Le cri d’une femme, la sienne, les mains et la vie chargées d’un enfant de deux ans. Ce cri-là, ce sanglot-là, les femmes et les hommes de Port-des-Vents en savent la cause.

On ne refuse pas à ces morts-là, ces égarés, la courte cérémonie à l’église blanche. On oublie. Plus jamais il n’y aura à la gorge de ce genre de veuve ce cri-là. Plus jamais. Le temps des larmes ne signifie plus rien. Le labeur exige tout de sa créature. Dos courbé, brouette à nouveau remplie de la moisson des vases ; l’enchaînement exige un courage indépassable et finit par l’engendrer.

La seule vertu est de tout recommencer.

— Le reste, ce sont des mots… Ou des langues mortes…

*

L’amitié est une grande chose.

Elle est la chasteté de l’amour, la préservation de la mémoire, la possibilité d’aimer encore et de repousser la marée noire de la désolation.

L’amitié d’Hélios m’a été d’un grand secours quand l’homme que j’aimais nous délaissa, ma fille Elena et moi. Hélios est le parrain d’Elena. Il a pour elle la tendresse que son père ne lui a jamais témoignée.

J’avais connu Hélios lors de mes séjours à l’université d’Athènes. Je poursuivais mes études de grec et de latin. Hélios, que j’appelle « mon Homère », assurait un remarquable séminaire sur les langues mortes. Il compte sept années de moins que moi. Visage vif, lunettes rondes, yeux sombres, point beau, tout éclairé de ce charme qui vient du cœur, il boite sans disgrâce. Sa patience est infinie. Hélios, vêtu d’un curieux manteau doublé d’une peau de chèvre, est venu à Port-des-Vents. Il avait été l’élève de l’homme que j’ai aimé – lequel avait dirigé ma thèse. Ils se connaissaient. Ecouter Hélios m’enchantait. Que d’heures à discuter de l’Iliade et de l’Odyssée ! Mes séjours à Athènes étaient une fête. Je logeais chez lui. A Port-des-Vents, il a sa chambre ; ma mère dit : « Il fait partie de la famille. » Personne de ma famille à Port-des-Vents n’a employé ce terme envers l’homme que j’aimais, le père d’Elena. Il y a ces silences, précurseurs des tempêtes, ces silences, éloquence des rejets et des malheurs. Il y a au cœur d’Elena deux pays (deux patries, dit-elle). Port-des-Vents et la maison d’Hélios, à Athènes. Un jour, Hélios lui a demandé :

— N’as-tu pas envie de voyager, visiter ce monde pas si immense qu’on l’imagine ?

— Port-des-Vents, c’est l’océan, l’océan c’est à chaque fois plus que le tour d’un monde… Ici aussi, il y a la mer…

Hélios a souri et ce sourire l’a rendu presque beau.

— Comme tu es sage, fille de Port-des-Vents !

Hélios confectionne mieux que personne une moussaka, les aubergines farcies.

La multitude des dieux et des déesses, dit-il, a été précieuse à l’humanité.

— Tu es orthodoxe et tu crois aux dieux et aux déesses ?

— Ils servent à assumer les fantasmes humains. Ils sont, en quelque sorte, les psychanalystes de l’Antiquité. A celui qui boit, Dionysos donne une réponse. La vigne est une force. Vénus en son coquillage, nue, tout en chevelure, vient de la mer… Port-des-Vents l’a croisée, invoquée sans le savoir ; d’où la jalousie d’Eole.

— Le dieu de la tempête ?

— Oui, le dieu de la tempête. Eole, fils de Poséidon et de la nymphe Mélanippe… Les dieux sont jaloux, leurs querelles ressemblent aux nôtres. Il faut relire l’histoire des dieux de l’Antiquité pour mieux comprendre nos propres chaos.

Un peu de tristesse voile parfois le regard d’Hélios ; c’est son discret amour pour moi. L’homme que j’aimais m’avait scellée en une emprise qui biffait le temps, les années ; ainsi ces bêtes déchirées entre les saveurs des herbes profondes et la soudaine entrave des barbelés. On n’échappe pas impunément à une emprise d’amour.

La maison d’Hélios est sur les hauteurs d’Athènes. Elle est blanche, petite et propre. Peu de meubles, des tissus bleu et blanc, des livres. Sa maison ressemble à celles de Port-des-Vents. Une maison de pêcheur.

— Mon père était pêcheur.

Orphelin tôt, élevé par sa mère et sa tante, sacrifice des femmes qui l’ont aidé à ses études. Ces femmes-là, chacune en noir, s’asseyaient, quand le soir était doux, longtemps devant la porte, elles savouraient le coucher du soleil. Ces femmes-là, au blanc cimetière sur la colline, ont été le recours et le secours. Les hommes le savent ; les enfants sèchent leurs larmes et se redressent.

— Si tu as de la peine, Indiana, n’hésite pas à me le dire, je viendrai.

Il gardait pour lui l’écorchure de certains mots.

« Indiana, tu traverses la fin d’un amour ; qui aime sait cela ; mais tu ne peux l’entendre. »

— Tout a une fin chez les dieux ; ils nous ressemblent trop. Seules les femmes ont cette puissance de durer et faire durer, survivre et reconstruire même parmi des ruines…

Il parle et il pense comme ça, mon ami Hélios.

Elena chantonne, cela lui arrive quand quelque peine assombrit son regard hérité de ses grand-mères ; ce bleu mêlé de vert, cette touche de gris… Elle a pour lui une vénération filiale. L’autre, ce grand amour qui m’a ployée, laissée les mains vides, l’autre n’est que le géniteur.

La colline devant la mer ou la jetée à Port-des-Vents émerveillent. On regarde, on murmure « il y a tant de beauté ». On pardonne au Vent. On pardonne aux canicules. On pardonne à ceux qui sont morts. On pardonne difficilement à qui vous délaisse et trahit.

Le Pardon est la semence des moissons à venir.

Port-des-Vents n’est pas la cité du pardon.

La ténacité est de la trempe du vent : implacable. La mémoire est si vive qu’une longue histoire de haine fait aussi partie des richesses.

*

Il y eut, autrefois, à Port-des-Vents, l’histoire de cet homme dont la femme était partie pour en suivre un autre.

Cela devint « l’homme au vélo ».

Les hommes ne disaient rien mais les femmes de Port-des-Vents, les plus âgées, en parlaient d’un air dubitatif. Ma grand-mère Adrienne, Marjolaine ma mère, les unes, les autres… Elles hochaient la tête et, sans cesser leur labeur, toutes blâmaient en cette histoire quelque chose de tragiquement inutile : les passions d’amour. Sans doute tentaient-elles de me mettre en garde envers la passion dont le mot siffle telle la vipère surprise par la faux ?

Pendant cinquante ans, chaque jour, l’homme trahi passa à vélo devant leur maison. Chaque jour, à la même heure.

Matin et soir. Le vélo maudit et le couple menacé étaient devenus des vieilles gens. L’obsession n’en était que plus forte.

L’homme qui s’était cru élu ne supporta plus, un soir, le passage du vélo maudit. Il finissait par avoir l’ouïe d’un mulot, d’une bête de sol. Il entendait grincer les roues, l’éraillement de la sonnette. C’était, en ce rituel, le seul bruit, grignoteur comme la lèpre.

Un soir, ce silencieux hurla et prit son fusil de chasse. Il menaça la femme qui portait à sa bouche deux mains ridées et tremblantes. Tout était de sa faute ! Le vélo maudit attendait. La sonnette grinça, trois fois. Pas un son de plus, pas un son de moins. Trois fois. Matin et soir. Pendant cinquante ans. L’homme, désormais la chevelure blanchie, surgit avec son fusil. Il injuria le saint nom de Dieu. Il tira sur l’ombre bossue du vélo et de son impassible persécuteur. Tous les volets restèrent fermés. Il courut sur la route étroite, perdit de vue le vélo de la mort et tourna son fusil contre lui. Il y avait au sol une nappe de sang noir où surnageait, dit-on, un grand bout de cervelle.

Les volets s’entrouvrirent.

L’homme à vélo cessa sa vindicative randonnée.

La femme courba davantage son dos usé. Elle sombra au marécage de l’abandon. Personne ne lui parlait et elle ne parlait à personne. Les solitudes l’étouffèrent. Ses volets étaient fermés. Une effroyable odeur fit un jour bouger les voisins.

Quand la porte s’ouvrit enfin, on recula devant l’innommable.

C’est un pays qui vous regarde mourir.

Cette histoire, « l’homme au vélo », est pourtant une histoire d’amour.

*

A Port-des-Vents, sur la jetée, au café des pêcheurs, on hochait la tête à mon sujet.

— La fille de Marjolaine et de Pierre, en voilà une qui est allée loin dans les études !

Ce n’était pas forcément un compliment, mais une subtile exclusion. Je n’étais pas restée parmi eux, avec eux, à partager le labeur d’ici.

Entre deux pintes de vin blanc au café où ne viennent que les hommes, ils disaient leur incompréhension d’enseigner « des langues mortes ». Un rire, un claquement de bottes, une gouaille entre la considération et le venin. C’était à cause « des langues mortes », qu’Indiana Faucon ne s’était pas mariée et qu’elle élevait seule sa fille.

— Une belle petite, d’ailleurs, comme ses grand-mères. Elle est bien d’ici. Aussitôt arrivée, aussitôt à ramasser les coquillages.

— Au fond, c’est une maison de femmes.

Ils se taisaient ; les maris de Marjolaine et d’Adrienne n’étaient plus. Ma mère pensait parfois à son père, Martial Breuillet, le mari d’Adrienne, victime d’une tempête qui avait mal tourné. Adrienne n’en parlait jamais. Il est vrai qu’Adrienne parle peu. Une photo de lui, sur son buffet, est barrée d’un velours noir, signe de deuil. Respect, lancinante mortification, on ne sait pas. Adrienne Breuillet bannissait des photos plus heureuses. Celles de son mariage. Une belle Adrienne en satin blanc, couronnée de fleurs d’oranger, incontournable armure de la décence. Debout, entre deux corbeilles d’œillets et d’arums, cet homme en costume sombre, jeune, robuste, phare de nuit penché sur Adrienne, c’est Martial. Martial Breuillet, mon grand-père. Des photos en noir et blanc, des drames et des fêtes en noir et blanc.

Les hommes de notre famille, à mesure, sont morts.

Au café des pêcheurs, un nouveau silence. Ce silence traversé du traditionnel effroi de l’homme pris aux forces de femmes. Le père d’Elena (il n’eut ici jamais de prénom ; ma mère disait « il ») avait-il craint cette puissance femelle qui si peu rassure le mâle ?

Ils avaient travaillé dur, ma mère et mon père, pour que je fisse de longues études ! Mon père n’en démordait pas : Indiana aurait une vie à l’abri des vents d’ici. Il aimait bien quand, écolière, j’accourais, à la maison, à l’heure du goûter.

— J’ai faim !

Il disait :

— C’est une bonne maladie !

Il taillait et beurrait une grosse tartine, il ajoutait la barre de chocolat Menier. S’il était du côté des vasières, il laissait mon goûter au garde-manger, à l’abri des mouches. Ecole maternelle, école primaire à Port-des-Vents. Il y eut ensuite le pensionnat à Saintes, l’université à Bordeaux. Les longues études, l’agrégation. Littérature et lettres classiques. Le grec et le latin. L’été, ces beaux étés étincelants, ces grands étés où jaillit le rouge forcené des géraniums, mêlé aux liserons d’un bleu teinté de vert sombre, ces beaux étés, j’étudiais, je révisais, je lisais. Mon père, Marjolaine ma mère, chacun à Port-des-Vents savait tout faire. On voit plus d’une femme remettre des tuiles que le vent a secouées ! Là-haut, sous le toit en pente, cette longue chambre, l’ancien grenier, mon père l’avait aménagée pour moi. Il savait mon amour des greniers. Que tout soit au mieux pour m’aider à étudier en paix ! La fenêtre est étroite. Le soir, il faut tirer le lourd contrevent tenu par un crochet en fer. Ce lit ancien, les draps embaumés au grand air, le couvre-pieds en crochet blanc, œuvre de ma mère, le petit bureau, l’étagère des livres, le coffre en osier, l’unique fauteuil à têtière brodée par Adrienne… Ce sont des femmes qui ne restent jamais les mains inactives. Quand vient l’heure du repos, précédant celle de dormir, elles cousent, ravaudent, brodent. Elles parlent peu ; tout est prévu, à sa place.

Années heureuses, ignorance heureuse, une grande paix familiale, le beau silence, celui qui contient la tendresse. Au jardin, en bas, ma mère étend les draps. Il y a en elle, en toutes ces femmes, une grâce aux humbles gestes des travaux quotidiens. Les bras de ma mère, cette courbe rosée, ses mains habiles à tous travaux, une chanson murmurée ; ainsi est le bourdonnement de l’abeille au labeur. La fraîche odeur du savon et des plantes compose un encens délicieux. Odeur bénie, gestes bénis, jours bénis. Ce soir, je l’aiderai à plier les draps embaumés ; à mesure posés dans la corbeille en osier carrée. Au loin, il y a le rythme d’une batteuse à blé. La hampe dorée des foins. Chacun possède une petite vigne, un champ, un jardin où poussent les légumes. Les fèves, les petits pois, les courgettes, les tomates éclatantes en été. Là-bas, au-delà de la jetée, les barques oscillent doucement. Ce ciel cousu à la terre et la mer crée la magie des mirages. Parfois je m’endormais en ces chauds après-midi ; je somnolais engourdie de parfums mêlés. La sauge du jardin, la menthe croisée aux buissons du romarin et de la lavande, l’opulence des œillets et du rosier jaune, légèrement soufré ; l’odeur du coquillage frais…

Il m’arriva, plus tard, d’occuper la maison blanche, que mon père reçut à la mort de l’aïeul Jean Faucon. Elle était à cent mètres de la nôtre. Adrienne répugnait à y vivre. « Je suis bien ici. » Mon père n’aimait pas non plus la maison blanche. Ce n’est pas la maison elle-même qui fermait leur regard et leur discours. C’était, jadis, la présence de Jean Faucon ; son féroce regard quand il épiait la maison d’Adrienne. Quand le Malheur emporta Martial Breuillet, Adrienne et sa fille Marjolaine demeurèrent dans la maison de pêcheur. Quelque chose de sombre et d’indicible les empêchait de vivre dans la maison blanche. Elles ramassaient juste les fruits du verger et en faisaient des confitures.

— Un verger ne retient pas la maladie.

Ainsi nommaient-elles l’obscur malheur distillé par certains êtres : la maladie. La voleuse de joie. La maladie (la passion ?) aussi destructrice à l’humain pris à ses entraves que celle qui noircit les feuilles et pourrit les bourgeons. Le paradis si simple du verger. Les prunes, fendillées, exsudaient leurs gouttes de miel. Le vent avait détruit bien des arbres mais le prunier, un cerisier à gros fruits presque noir, un figuier mémorable, aux branches repliées comme des bras, et comme des bras, ployant sous l’opulence des figues, un abricotier appuyé au mur, survivaient et prospéraient.

Les jours des confitures étaient une fête grave et silencieuse ; cela prenait une semaine. Cueillir, éplucher, cuire à mesure la moisson qui attirait les guêpes, en ces larges bassines de cuivre rouge. La mise en pots, alignés en ordre soigné, rutilait. La saison d’été brillait ainsi, l’année entière ; jamais le verger ne tarissait son opulence.

On me laissa aménager la maison blanche à ma façon. Je passais presque tous mes étés à Port-des-Vents. J’y venais à Pâques. Noël nous rassemblait chez Adrienne. Un certain malaise inexplicable régnait dans la maison blanche. Il y avait, en ces murs, des peines, des passions inavouées, on ne savait pas. On n’en parlait jamais. La maladie. La maison, quoique ensoleillée, n’était jamais entièrement éclairée. Il y faisait souvent froid. Le vent d’ouest et celui de l’est cognant à ses volets mal joints. La cheminée était vaste, mon père menait là les fagots, le bois nécessaires quand j’y venais en hiver. Un beau feu craquait, insuffisant à tiédir l’ensemble. Il fallait un radiateur en la pièce aménagée en salle de bains. En bas, la cuisine était la plus grande pièce de la maison. Elle était sombre ; son ampoule à lueur jaune était trop faible pour cet espace. Adulte, enrichie de ma fille Elena et d’un amour douloureux, je fis arranger l’électricité. La cuisine fut plus claire, mais jamais lumineuse. Quelque chose de rébarbatif. Au-dessus de la longue cuisinière, engin formidable, aux ronds en fonte et vaste four, il y avait au mur une foule d’ustensiles en cuivre, peu utilisés. Une table carrée, flanquée de deux bancs, une vaisselle disparate dans le buffet dont la serrure grinçait… Une pièce, que l’on peut appeler « salle à manger », était liée à la cuisine. Personne n’y mangeait ; ses meubles lourds, immuables, ne retenaient plus la cire. Des chaises hautes, à feuillages compliqués, en relief, agençaient leur hostilité. S’y heurter, c’était s’assurer un bleu long à disparaître. Un escalier raide, un palier trop petit, deux chambres. La première, la plus grande, avait un lit au sommier grinçant, une commode assez belle, une armoire à glace reflétant la terne tapisserie à grosses fleurs jaunes. Au-dessus du lit, en un cadre ovale, aggravé de rosaces, la photo jaunie du dur aïeul. Un regard vigilant qui semblait vous suivre, le col d’une chemise trop serré, une veste sombre… Ces photos qu’autrefois on s’offrait une seule fois dans sa vie. Ces photos, où tout est raideur, gêne, ces photos avaient jadis été prises chez l’unique photographe du pays, à Marennes. Tout le monde, ici, désormais, possède une tablette, un smartphone, l’électronique au galop… Est-ce pour cela que la photo jaunie – la photo de l’aïeul Jean Faucon – prenait une troublante valeur ? Personne ne l’avait ôtée, personne ne l’ôtera. On n’osait peut-être pas. Sait-on jamais, avec le visage de certains morts ! Une vieille sagesse d’ici commentait :

— Ne le regarde pas, ne le réveille pas.

Les hommes en riaient, mais se taisaient davantage.

La seconde chambre comportait deux lits à une place, séparés par une table de nuit à dessus en marbre veiné. Seul le grenier appartenait à la lumière. J’en fis mon enclos. De la fenêtre aux rideaux blancs, cognait une telle force solaire qu’il fallait, l’été, fermer à demi le lourd volet. Du modeste balcon en bois survivait un asparagus ramifié, l’asperge officinale. Ses feuilles, d’un jaune rougi, enfantaient de folles fleurettes en forme de cloche et des baies rouges. « Une mauvaise herbe », disait Adrienne. Mais tel le portrait du dur aïeul, personne ne touchait à ce vivace. On le croyait mort, en rameaux desséchés, mais il reprenait avec une sourde véhémence.

La vue était belle.

Là-bas, la petite île de la passe aux Bœufs, accessible à marée basse. La lumière tremblait, aveuglait à force d’éclat. Argent, dorée, rose, rouge, et ce point noir, là-bas… Est-ce le vent ? Marée haute ou marée basse, le labeur des barques, les silhouettes les menant, Adrienne, Marjolaine, tant de femmes, penchées sur la précieuse vase, terreau des meilleurs coquillages…

En bas de la maison, au coin du perron à quatre marches, un beau fuchsia prospérait. Il voisinait avec un buddleia. Cet éclat de vitrail mauve, au feuillage de cet arbuste, c’est l’aile d’un papillon gorgé de soleil en son dernier mois de vie.

Je ne démêlais plus le végétal du tournis de papillons que ma somnolence heureuse transformait en une gaze impalpable.

Toutes ces teintes, au fil des heures, laissaient place à l’arc-en-ciel rose, turquoise, rouge et encore rose. La maison blanche, à mesure de ces grands soirs d’été, composait l’enchantement des mirages. Ce moment correspondait aux sonnailles, sur le chemin vers les marais, à la cloche lointaine de l’église…

Extraits

Commenter ce livre