patrimoine ministère culture

Extraits

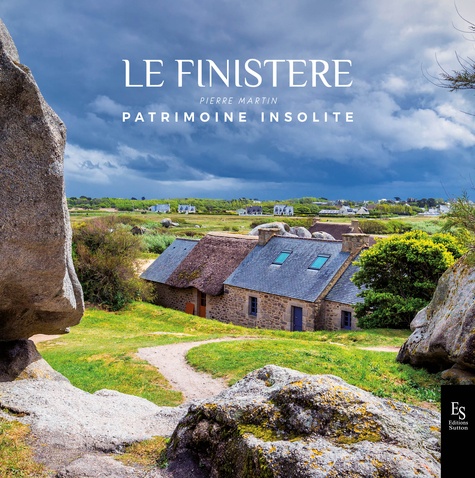

Bretagne

Le Finistère. Patrimoine insolite

06/2021

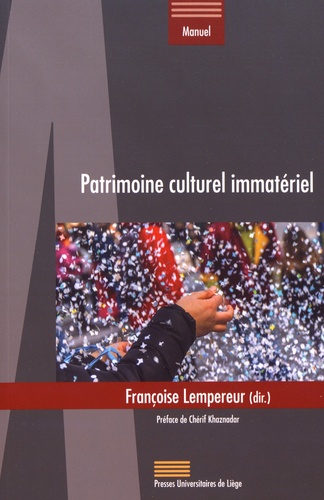

Ethnologie

Patrimoine culturel immatériel

07/2017

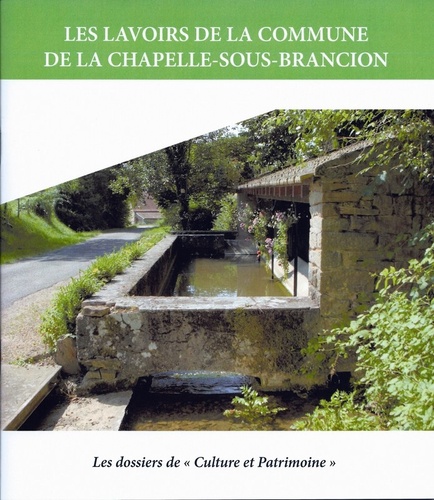

Sciences historiques

Les lavoirs de la commune de La Chapelle-sous-Brançion

01/2015

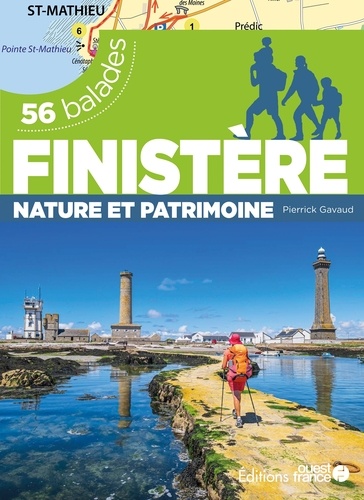

Bretagne

Finistère. Nature et patrimoine. 56 balades

02/2024

Economie

Economie du patrimoine culturel

08/2019

Linguistique

Langues et patrimoine culturel

06/2021

Sciences historiques

Bonifacio, histoire, patrimoine, langue et culture

06/2019

Droit

La protection du patrimoine culturel

12/2019

Géographie

La gestion du patrimoine culturel

01/1999

discriminations, exclusion, ra

Traite négrière et patrimoine culturel togolais

01/2022

Sciences historiques

Porquerolles : vocation militaire et patrimoine culturel

03/2019

Sociologie

Culture et Communication. Les missions d'un grand ministère

02/2009

Orientation

Les métiers de la culture et du patrimoine

10/2022

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Petit Futé Patrimoine vivant & culturel d'Occitanie

10/2023

Art africain

Art rupestre et patrimoine mondial en Afrique subsaharienne. Séminaire du 31 mars 2020

02/2021

Economie

Chiffres clés. Statistiques de la culture et de la communication, Edition 2019

06/2019

Beaux arts

Guide des maisons des illustres

Beaux arts

Patrimoines mutilés. Quel sauvetage pour le patrimoine en péril ?

01/2017

Cuisine

Les cuisiniers de la République française. Les meilleures recettes

11/2019

Géographie humaine

Les petites îles de Méditerranée occidentale. Histoire, culture, patrimoine

09/2021

Récits de voyage

A la recherche du Patrimoine Culturel du Japon

10/2023

Paris - Ile-de-France

Paris. Ville des sports. Un patrimoine culturel méconnu

04/2022

Philosophie du droit

Restes humains et patrimoine culturel : de quels droits ?

12/2023

Sociologie

Balafon d'Afrique - Les pratiques et expressions culturelles liées au balafon pentatonique Sénoufo,

10/2018

Droit

Protéger le patrimoine culturel : à qui incombe la charge ?

01/2021

Beaux arts

Mirabilia. Essai sur l'inventaire général du patrimoine culturel

05/2012

Ethnologie et anthropologie

Entrepreneuriat et préservation du patrimoine culturel du peuple Kera

03/2023

Encyclopédies de poche

Le ministère public

07/1998

Ethnologie et anthropologie

Haïti. Culture et patrimoine dans la construction d'une destination touristique

02/2022

Ethnologie

Patrimoine légendaire et culture populaire : le gai savoir de Claude Gaignebet

04/2019