Volontaire calédonien du Bataillon du Pacifique. Journal de guerre (mai 1941-janvier 1944)

Extraits

Histoire de France

Volontaire calédonien du Bataillon du Pacifique. Journal de guerre (mai 1941-janvier 1944)

09/2019

Militaire

Le Bataillon du Pacifique. 1940-1946

07/2021

Histoire de France

Georges Orselli. Officier, gouverneur des colonies, industriel : un patriote critique

10/2014

Beaux arts

Neufchatel en Bray, tome 2, ville occupée 1941 1942 1943 début 1944. Tome II Éphéméride 1941-1942-1943-début 1944

05/2011

Histoire internationale

La guerre du Pacifique. Tome 1, 1941-1943

10/2019

Histoire de France

Journal. (1941-1942)

03/2010

Histoire internationale

Journal 1943-1944

02/2017

Littérature étrangère

Journal secret (1941-1944)

02/2019

BD tout public

Wotan Intégrale : Tome 1, 2 et 3 : 1939-1940 ; 1941-1943 ; 1943-1945

04/2014

Histoire internationale

La guerre du Pacifique. Tome 2, 1943-1945

10/2019

Ouvrages généraux

Journal de guerre de Jacques Rozier, 1940-1941

04/2021

Déportation

Journal de Rivesaltes 1941-1942

04/2022

Littérature française

Journal 1942-1945

04/1989

Littérature étrangère

Journal 1946-1949

12/1964

Littérature française

Déposition. Journal 1940-1944

01/2006

ouvrages généraux

Mémoires de guerre. 1940 - 1944

10/2023

Histoire internationale

La Guerre du Pacifique a commencé en Indochine. 1940-1941

04/2019

Sciences historiques

Les kamikazés japonais dans la guerre du Pacifique (1944-1945)

11/2018

Littérature française

Journal de guerre. Septembre 1939 - janvier 1941

10/1999

Critique

Journal de guerre. Roumanie, France, Suisse (1943-1945)

11/2023

ouvrages généraux

Le siège de Leningrad. Septembre 1941-janvier 1944

03/2024

Histoire de France

Journal 1942-1944. Edition abrégé

05/2009

Littérature française

Lettres à Gerda. Septembre 1945 - Novembre 1946 - <em>précédé de</em> Carnets du retour en France (1945)

07/2022

Correspondance

Correspondance 1941-1944

12/2022

BD tout public

Lyon en guerre. 1940-1944

12/2013

Biographies

Chroniques du temps de la guerre (1941-1943)

04/2021

Histoire internationale

Le Journal de Lena. Leningrad, 1941-1942

01/2014

Histoire de France

KLB, journal de Buchenwald (1943-1945)

09/2013

Histoire de France

Journal de guerre d'un juge militaire allemand 1944-1945

03/2011

Histoire de France

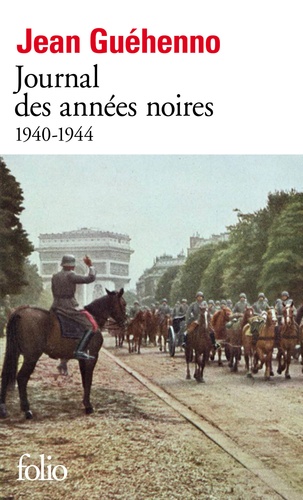

Journal des années noires. 1940-1944

07/2014