Un tsar à Paris. 1814. Alexandre Ier et la chute de Napoléon

Extraits

Histoire de France

Un tsar à Paris. 1814. Alexandre Ier et la chute de Napoléon

09/2015

BD tout public

Napoléon Ier. 1769-1804/1814-1815-1821

06/2010

Histoire internationale

Alexandre Ier. Le tsar qui vainquit Napoléon

10/2020

Histoire de France

1814, un Tsar à Paris

03/2014

Histoire de France

Napoléon jour après jour. La chute de l'Empire (1813-1814-1815)

02/2018

Napoléon

Lettres de Napoléon Ier à Marie-Louise écrites de 1810 à 1814

05/2021

Histoire de France

Le choc des empires. France et Russie 1798-1870

11/2018

Histoire de France

Napoléon La dernière bataille. 1814-1815, Témoignages

01/2014

Histoire de France

La France après Napoléon. Invasions et occupations (1814-1818)

11/2014

Histoire de France

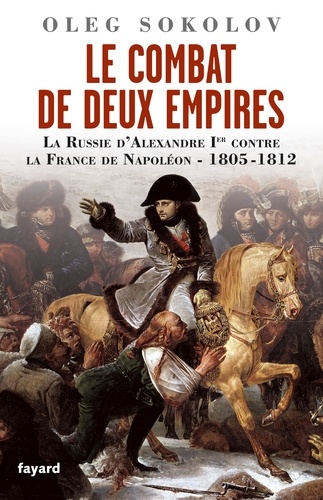

Le combat de deux Empires. La Russie d'Alexandre Ier contre la France de Napoléon 1805-1812

09/2012

Récits de voyage

Journal d'un voyage à Paris en 1814

12/2001

Décoration

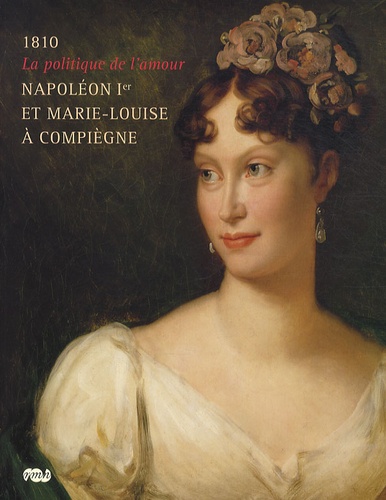

Napoléon Ier et Marie-Louise à Compiègne. La politique de l'amour, 1810

04/2010

Histoire de France

Moi et Marie-Louise

03/2018

Napoléon

Napoléon et la campagne de France. 1814

04/2021

Documentaires jeunesse

Napoléon Ier

11/2018

Histoire internationale

Souvenirs de guerre et de captivité d'un page de Napoléon, 1812-1815

12/2020

Petits classiques parascolaire

Poésies. Tome 2, De Napoléon Ier à Napoléon III

01/1997

Histoire de France

Napoléon et ses hommes. La Maison de l'empereur 1804-1815

09/2011

Histoire internationale

Enfance de Napoléon Ier

03/2020

Biographies

Histoire de Napoléon Ier

11/2022

Napoléon

Histoire de Napoléon Ier

04/2021

Généralités

Napoléon III et Alexandre II. Une alliance contrariée

10/2021

Histoire de France

Napoléon et l'Opéra. La politique sur la scène (1810-1815)

02/2004

Napoléon

La France napoléonienne. Napoléon Ier & Napoléon III

11/2021

Histoire de France

Napoléon en mer. Un feu roulant de questions

09/2015

Littérature française

Inauguration de la statue de Napoléon Ier à Brienne

05/2017

Histoire de France

1812. La campagne tragique de Napoléon en Russie

09/2014

Empire

Napoléon et la campagne de Russie. 1812

04/2021

Histoire internationale

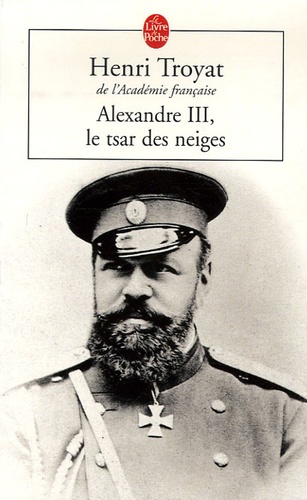

Alexandre III. Le tsar des neiges

10/2006

Musées français

Un palais pour l'Empereur. Napoléon Ier à Fontainebleau

09/2021