Marcher au hasard. Clinamen et création dans la prose du XXe siècle

Extraits

Critique littéraire

Marcher au hasard. Clinamen et création dans la prose du XXe siècle

07/2019

Espagnol apprentissage

Réalisme(s) dans la fiction espagnole contemporaine (XIXe, XXe, XXIe siècles)

01/2021

Critique littéraire

Littératures et musiques dans la mondialisation (XXe-XXIe siècles)

02/2015

Sciences historiques

Hésingue aux XIXe et XXe siècles

04/2019

Littérature française

Clinamen

08/2015

Sciences historiques

La Population française aux XIXe et XXe siècles

02/1989

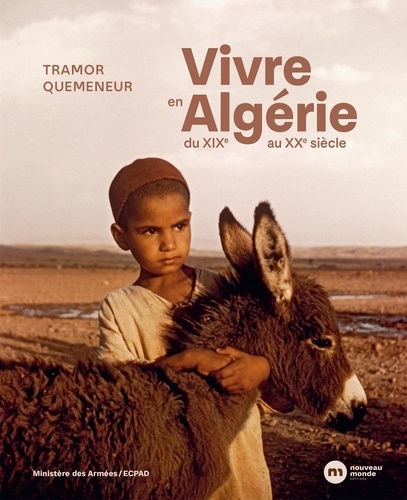

Ethnologie et anthropologie

Vivre en Algérie. Du XIXe au XXe siècle

10/2022

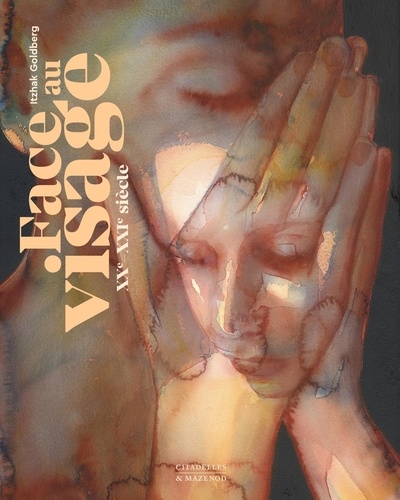

Monographies

Face au visage. XXe - XXIe siècle

10/2023

Musique, danse

Le visage du Christ dans la musique des XIXe et XXe siècle

03/2005

Art, culture

Féminismes et artivisme dans les Amériques (XXe-XXIe siècles)

04/2021

Histoire de France

La question laïque. XIXe-XXe siècle

09/1997

Histoire de la philosophie

La philosophie contemporaine. XXe et XXIe siècles.

03/2022

Histoire internationale

Défense et colonies dans le monde atlantique. XVe-XXe siècle

11/2014

Essais médicaux

Les marchés de la santé en France et en Europe au XXe siècle

03/2021

Beaux arts

Art et technique aux XIXe et XXe siècles

09/1988

Sociologie

Existences précaires. Etudes de cas : XIXe, XXe, XXIe siècles

04/2019

Sciences historiques

Le soldat. XXe-XXIe siècle

01/2018

Beaux arts

Ecrivains et artistes : entre échanges et rivalités (XIXe, XXe et XXIe siècles)

03/2019

Beaux arts

Utopies Croisées. Du XXe & du XXIe siècle

10/2020

Critique littéraire

Le mécénat littéraire aux XIXe et XXe siècles

03/2019

Muséologie

Les universalités muséales aux XIXe et XXe siecles

01/2023

Critique littéraire

Anthologie de la prose française. Du Moyen Age au XXe siècle (1100-1900)

02/2019

Sciences historiques

Etre aveugle en Lorraine aux XIXe et XXe siècles

07/2012

Critique littéraire

Le vampire dans la poésie française. XIXe-XXe siècles - Anthologie

10/2019

Théâtre

Dramaturgies de la crise (XXe-XXIe siècles)

09/2017

Sciences historiques

Le sport et la guerre, XIXe et XXe siècles

01/2013

Ethnologie et anthropologie

Almanach Astrologique des Générations. du XXe et XXIe siècle

10/2022

Critique

La littérature à la barre. (XXe-XXIe siècle)

06/2021

Généralités médicales

L'encadrement des professions médicales en France. La création des ordres professionnels (XIXe-XXe siècles)

10/2019

Histoire internationale

Les îles britanniques au XIXe & XXe siècles

01/2011