Ma vie en Algérie, 1932-1968

Extraits

Droit

La justice en Algérie, 1962-1968

01/1968

Littérature étrangère

Oeuvres complètes. Coffret en 2 volumes : Oeuvres poétiques ; Oeuvres en prose

03/2018

Sciences politiques

Sliman Ben Sliman 1905-1986. Biographie, journal et articles

06/2023

Histoire de France

GENERAL DU CONTINGENT. En Algérie, 1960-1962

11/1998

Littérature française

Ma vie en Algérie 1932-1968. Mon enfance, ma jeunesse et ma vie d’adulte en Algérie

01/2021

Histoire internationale

Algérie : sortie(s) de guerre. 1962-1965

07/2014

Histoire de France

De Gaulle et l'Algérie française 1958-1962

04/2012

Histoire de France

Oran 1961-1962. Journal d'un prêtre en Algérie

05/2013

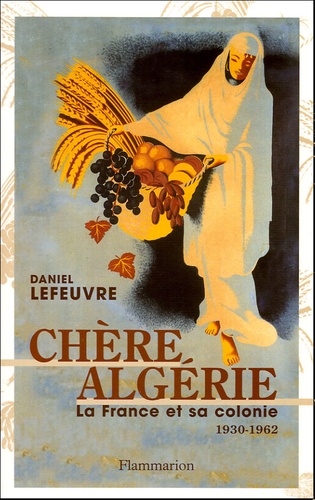

Histoire de France

Chère Algérie. La France et sa colonie (1930-1962)

04/2005

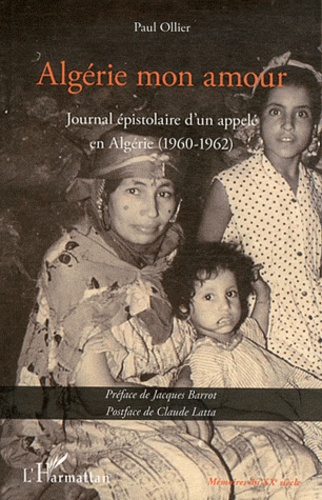

Histoire internationale

Algérie mon amour. Journal épistolaire d'un appelé en Algérie (1960-1962)

03/2012

Poésie

L'Omelette rouge

05/2011

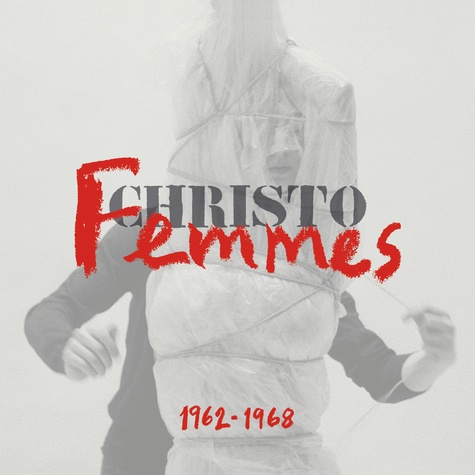

Beaux arts

Christo, Femmes 1962-1968

03/2019

Psychologie, psychanalyse

Une vie de correspondances 1938-1988

09/2005

Histoire du droit

La justice en Algérie. 1830-1962

11/2022

Sociologie

1962-2022 / Algérie. 54

08/2022

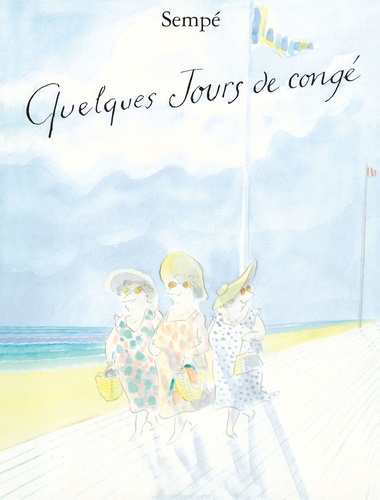

Humour

Quelques jours de congé

10/2000

Humour

Quelques jours de congé

11/2023

Poésie

Journal 1952-1962

11/2012

Histoire de France

Algérie 1962. Disparus et Oubliés

11/2020

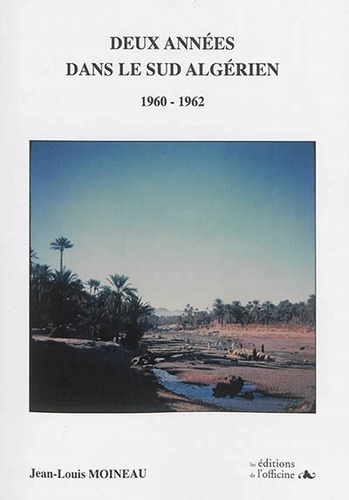

Récits de voyage

Deux années dans le Sud algérien (1960-1962)

09/2014

Critique littéraire

Correspondance 1938-1958

05/2002

Correspondance

Correspondance, 1918-1962

11/2021

Littérature étrangère

Journal 1962-1969

11/2015

Littérature française

C'était... L'algérie de mon enfance. 1952 - 1962

04/2017

Histoire internationale

Communisme et nationalisme en Algérie, 1920-1962

01/1976

Littérature française (poches)

O vous, frères humains

04/2001

Littérature française (poches)

Solal

Albert Cohen a publié Solal en 1930, Mangeclous en 1938 et Le livre de ma mère en 1954. En 1968, le Grand Prix du roman de l'Académie française lui est décerné pour Belle du Seigneur. En 1969, il publie Les Valeureux, en 1972, 0 vous, frères humains, et en 1979, Carnets 1978. Il est mort à Genève le 17 octobre 1981.

06/2006

Humour

Quelques manifestants

10/2000

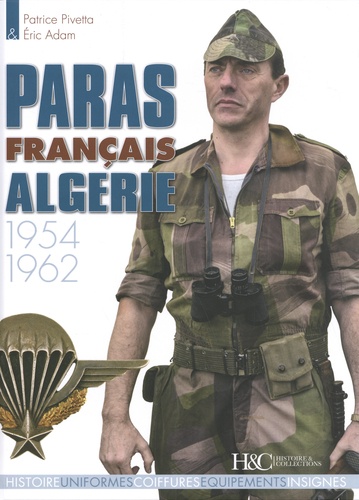

Guerre d'Algérie

Paras français Algérie 1954-1962

06/2021

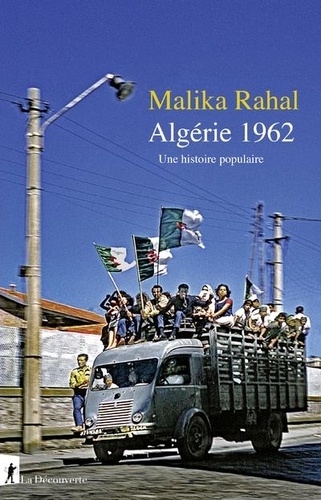

Algérie

Algérie 1962. Une histoire populaire

01/2022