Lettres à mes amies françaises. 1956-1960

Extraits

Littérature étrangère

Lettres à mes amies françaises. 1956-1960

07/1994

Littérature française

TOUS FEUX ETEINTS (CARNETS 1965,1966,1967)

05/1975

Littérature française

Antonia. Journal 1965-1966

01/2019

Critique littéraire

Lettres. Tome 3, 1957-1965

11/2016

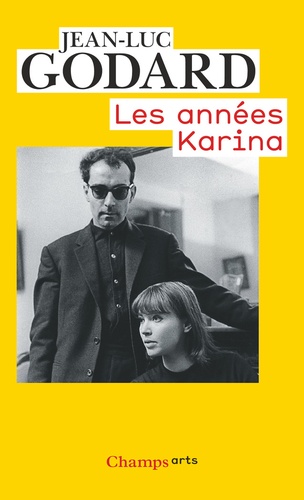

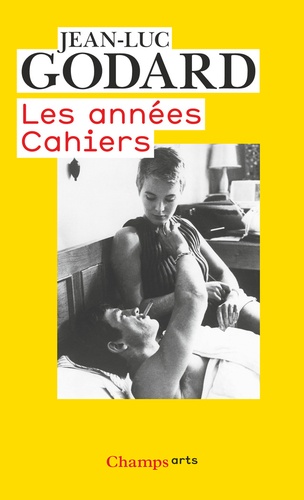

Cinéma

Les années Karina (1960 à 1967)

03/2007

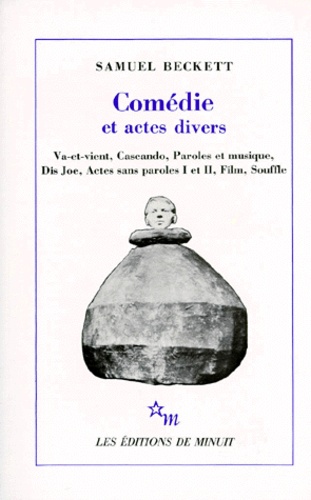

Théâtre

Comédie et actes divers

10/1996

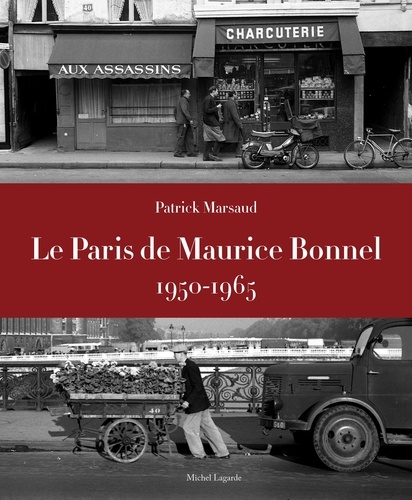

Thèmes photo

Le Paris de Maurice Bonnel, 1950-1965

03/2022

Thèmes photo

Pack en 2 volumes : Le voyage mexicain. 1965-1966 ; Jungle.1966

05/2023

Cinéma

Les années Cahiers (1950 à 1959)

03/2007

Poésie

Lettres. 1924-1950

Etre vrai, n'être que soi, fût-ce au prix du dénuement, sans écran culturel, dans la spontanéité, voire la brutalité du moment, telle est la seule discipline à laquelle se soumette rigoureusement cette correspondance, où Pavese ne craint jamais d'écrire au plus près de la langue parlée, et dans son rythme. D'où le surcroît de présence vivante, dans ces pages, du poète mal apprivoisé qu'il fut, ombrageux Piémontais qui ne peut tolérer davantage la pose dans les échanges intellectuels que l'hypocrisie dans les rapports humains.

Ce provincial amoureux de sa ville de Turin, cet homme tranquille, ce travailleur acharné qui déteste l'aventure, a vécu aussi tragiquement, on le sait, le conflit entre l'art et la vie. Ayant conquis la solitude "virile" où il voyait la condition de la poésie, Pavese n'en a pas moins cherché de toutes ses forces à y échapper par l'amour. Cette lutte se lit d'un bout à l'autre de ce recueil de lettres qui, en cela aussi, peuvent être vues comme une affirmation quotidienne de "pavésisme".

12/1971

Littérature étrangère

Lettres choisies 1940-1956

05/2000

Critique littéraire

Lettres à Aube. 1938-1966

10/2009

Témoins

Correspondance. Tome 2, 1950-1956

11/2023

Correspondance

Lettres à Marie Canavaggia. 1936-1960

11/2007

Musique, danse

Les conflits de la musique française (1940-1965)

05/2001

Critique littéraire

Correspondance. (1920-1950)

12/2019

Sciences historiques

Rennes : 1900-1950

08/2014

Littérature étrangère

Correspondance 1950-1969

03/2004

Critique littéraire

Correspondance (1965-1970)

10/2006

Littérature française

Journal 1940-1950

04/2009

Littérature française

Correspondance 1950-1962

05/1984

Critique littéraire

Correspondance. 1950-1962

04/2015

Photographie

Lettres à mes parents (1920-1940)

04/2000

Cinquième République

L'extermination programmée des communistes indonésiens (1965-1966). Archives inédites

02/2023

Critique littéraire

Lettres à Simone Kahn. 1920-1960

06/2016

Poésie

L'Omelette rouge

05/2011

Sociologie

Une fille en correction. Lettres à son assistante sociale (1952-1965)

08/2018

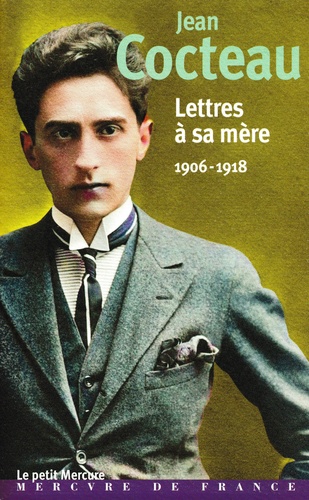

Correspondance

Lettres à sa mère. (1906-1918)

11/2023

Littérature française (poches)

Lettres à sa fille (1916-1953)

01/2006

Musique, danse

Dictionnaire des oubliés de la chanson française (1900-1950)

03/2019