Les voyageurs du doute. L'invention d'un altermondialisme libertin (1620-1820)

Extraits

Histoire des idées politiques

Les voyageurs du doute. L'invention d'un altermondialisme libertin (1620-1820)

02/2023

Sciences historiques

Navigations militaires aux Antilles (1620-1820)

09/2019

Récits de voyage

Voyageurs suisses et anglais dans le Queyras (1820-1830)

01/2013

Mer

Les baleiniers. Témoignages 1820-1880

04/2013

Ouvrages généraux

Un Siècle d'or culturel en province. Boulogne-sur-mer, vers 1820 - vers 1920

05/2024

Histoire de l'amérique latine

Mettre au monde. La naissance, enjeu de pouvoirs (Pérou, 1820-1920)

Dans ce pays andin, des mutations majeures se produisent durant les décennies que couvre cette étude. En 1820, toutes les femmes péruviennes accouchaient de manière dite traditionnelle, c'est-à-dire à domicile et avec l'aide de la famille et parfois de sages-femmes formées de manière empirique. Peu de temps après l'indépendance du pays, en 1826, le gouvernement crée la première maternité hospitalière du pays et du monde ibérique.

Dès lors, l'accouchement puis la grossesse et les suites de couches sont suivis par un personnel médical formé à la maternité et composé de sages-femmes et de médecins. Cent ans plus tard, les corps des femmes et des nouveau-nés sont de plus en plus contrôlés par l'Etat à travers le personnel médical. Cette étude montre qu'il existe, dans cette biopolitique de la maternité, un biais colonial et patriarcal, en fonction de l'origine sociale et raciale des femmes en âge de procréer.

Elle apporte, sous le prisme de problématiques féministes décoloniales, un regard nouveau sur la naissance, l'histoire de la médecine et des femmes péruviennes.

04/2022

Histoire des idées politiques

L'invention du "en même temps". La chute d'un ambitieux, 1818-1820

02/2022

Sciences politiques

L'auteur du système, 1720-1825

11/2020

Lecture 9-12 ans

En route vers le Nouveau Monde. Journal d'Esther Whipple 1620-1621

08/2018

Histoire de la philosophie

Siecle de peinture francaise 1820 1920. avec 16 héliogravures hors texte

05/2023

Histoire de France

Histoire universelle. Tome 10, 1620-1622

01/1999

Ouvrages généraux

Clichés de Paris 1860-1920

03/2021

Correspondance

Lettres à la fiancée (1820-1822)

04/2022

Napoléon

Cahiers de Sainte-Hélène. Les 500 derniers jours (1820-1821)

03/2021

Sciences historiques

La Rochelle dans l'oeil des photographes (1840-1920)

11/2019

Royaume-Uni

Créer un pays, le royaume de Poyais. Gregor MacGregor, emprunts d'État et fraude financière 1820-1824. Gregor MacGregor et l'échec de Poyais 1820-1824

11/2022

Littérature française

Lettres à la fiancée, 1820-1822 : oeuvres posthumes

05/2016

Histoire de France

La dernière souveraine. L'impératrice Eugénie. 1826-1920

07/2020

Critique littéraire

Michel de Pure (1620-1680). Abbé polygraphe et galant

01/2021

Ouvrages généraux

Anarchisme en Méditerranée orientale et occidentale (1860-1920)

04/2024

Histoire de France

Louis XIII. Un roi de guerre à la conquête du pouvoir (1620-1622)

10/2019

Histoire de France

1520

03/2020

Littérature française

Passeurs de l'idéal social. De 1820 à 1890 - Roman social

02/2022

12 ans et +

Le voyageur du doute

10/2019

Philosophie

Philosophie morale (1820)

06/2019

Histoire de France

Aglaé (1820-1913)

10/2002

Beaux arts

Antoine Coysevox (1640-1720). Le sculpteur du Grand Siècle

11/2020

Romans historiques

Les saint Aubert. Les trente-douze mille douleurs (1920-1940)

01/2023

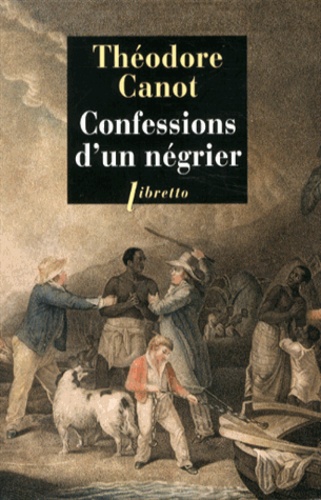

Poches Littérature internation

Confessions d'un négrier. Les aventures du capitaine Poudre-à-Canon, trafiquant en or et en esclaves, 1820-1840

09/2013

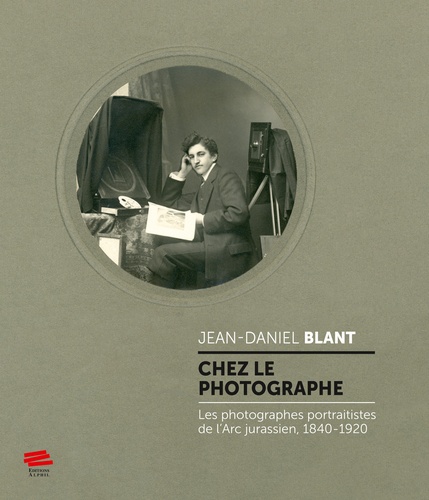

Photographie

Chez le photographe. Les photographes portraitistes de l'Arc jurassien, 1840-1920

11/2020