Les Guerres de religion

Extraits

Histoire de France

Les Guerres de religion

02/1997

Encyclopédies de poche

Les guerres de religion. 2e édition

Que-sais-je ?

Les guerres de religion. 3e édition

02/2023

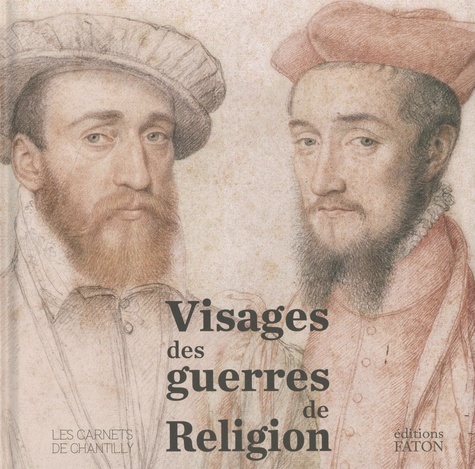

Histoire de l'art

Visages des guerres de religion

03/2023

Histoire de France

Les Guerres de religion 1559-1629

10/2014

Histoire de France

Histoire et dictionnaire des guerres de religion

11/1998

Guerres de religion

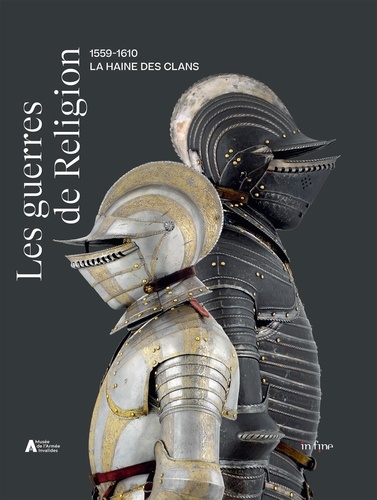

Les guerres de religion. 1559-1610. La haine des clans

04/2023

Esotérisme

Religio Duplex. Comment les Lumières ont réinventé la religion des Egyptiens

01/2013

Histoire de France

Emaux de Limoges au temps des guerres de Religion

04/2011

Sciences politiques

Aveuglements. Religions, guerres, civilisations

02/2018

Histoire de France

Guerres et paix de religion (1559-1598)

02/2014

Biographies

Agrippa d'Aubigné. Au temps des guerres de religion

10/2023

Critique littéraire

Lamentation et polémique au temps des guerres de Religion

01/2018

Histoire de France

Les guerres de religion, un conflit franco-français (1559-1598)

06/2012

Montaigne

Montaigne, penser en temps de guerres de Religion

01/2022

Histoire militaire

L'Art militaire pendant les guerres de religion. La stratégie tactique et l'art de la guerre

04/2022

Revues de droit

Revue du droit des religions N° 12, novembre 2021 : Les animaux en religion

12/2021

Sociologie

L'actualité de la religion. Introduction critique aux sciences sociales des religions

05/2019

Histoire de France

Dieu en ses royaumes. Une histoire des guerres de religion

04/2015

Immigration

Religion, guerre et migration : les Syriens au Liban

06/2022

Ouvrages généraux

Les guerres de Religion. Une histoire de l'Europe au XVIe siècle

09/2023

Romans historiques

La Dame de Sault. En Provence... au temps des Guerres de Religion

05/2010

Régionalisme

Histoire de Grenoble. Tome 2, Des guerres de religion au XIXe siècle

12/2014

BD jeunesse divers

L'histoire de France en BD : Henri IV et les guerres de Religion

08/2022

BD tout public

L'histoire de France pour les nuls en BD Tome 6 : Les guerres de religion

05/2015

Religion

La Guerre sainte dans les religions du Livre

10/2014

Sciences politiques

Au nom de Dieu ! Les guerres de religion d'aujourd'hui et de demain

02/2002

Histoire de France

Peindre en leur âme des fantômes. Image et éducation militante pendant les guerres de Religion

03/2018

Religion

S'asseoir ensemble. Les religions : source de guerre ou de paix ?

04/2015

Religion jeunesse

Les religions

09/2011