Le temps des ruptures. Aux origines culturelles et scientifiques du XXIe siècle

Extraits

Histoire et Philosophiesophie

Le temps des ruptures. Aux origines culturelles et scientifiques du XXIe siècle

11/2004

Italie

Le temps des Italies. XIIe-XIXe siècle

04/2023

Critique littéraire

De la stratégie culturelle française au XXIe siècle

05/2019

Sciences historiques

Le temps des Limousins. Chroniques, horloges, nostalgies, prospectives du XIe au XXIe siècle

11/2019

Critique littéraire

Le guide pratique de littérature française. Des origines au XXIe siècle

02/2019

Péninsule arabique

Arabie Saoudite des origines au XXIe siècle. Edition actualisée

09/2022

Ouvrages généraux

L’Europe. Des origines au XXIe siècle en 50 fiches

10/2021

Autres collections (6 à 9 ans)

Au temps des origines

08/2021

Beaux arts

Pratiques scientifiques et techniques au regard des politiques culturelles

01/2019

Monographies

Face au visage. XXe - XXIe siècle

10/2023

Beaux arts

Délivrer le temps, écrire le musée. (XIXe-XXIe siècles)

11/2020

Histoire internationale

Le monde musulman. Des origines au XIe siècle, 4e édition

05/2018

Sciences historiques

Histoire de la ville de Niort. Des origines au XIXe siècle

09/2019

Régionalisme

Histoire de Grenoble. Tome 1, des origines au XVIe siècle

12/2014

Critique littéraire

Femmes et littérature, une histoire culturelle. Tome 2, XIXᵉ-XXIᵉ siècle : francophonies

03/2020

Sciences historiques

Histoire des universités. XIIe-XXIe siècle

08/2012

Religion

L'Église en Occident. Des origines aux réformes du XVIe siècle

02/1999

Sciences historiques

Hésingue aux XIXe et XXe siècles

04/2019

Critique littéraire

Histoire de la littérature polonaise. Des origines au début du XIXe siècle

01/1957

Théâtre - Essais

La photographie au théâtre. XIXe-XXIe siècles

04/2021

Histoire de la médecine

La france et ses médecins aux amériques du XVIe au XIXe siècle

11/2021

Histoire internationale

Histoire de l'Europe. Du XIXe siècle au début du XXIe siècle

09/2014

Histoire des sciences

Au bureau de la revue. Une histoire de la publication scientifique (XIXe-XXe siècle)

04/2021

Généralités

Histoire culturelle de la France au XIXe siècle. 2e édition

05/2021

Religion

Jésuites et protestantisme (XVIe-XXIe siècle)

01/2019

Sciences historiques

Le soldat. XXe-XXIe siècle

01/2018

Religion

Le temps des cornettes. Histoire des Filles de la Charité. XIXe-XXe siècle

05/2018

Sociologie

Existences précaires. Etudes de cas : XIXe, XXe, XXIe siècles

04/2019

Sciences historiques

Petite histoire de la ville de Gap. Des origines au XIXe siècle

09/2019

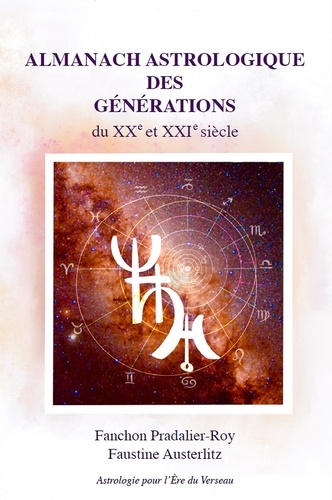

Ethnologie et anthropologie

Almanach Astrologique des Générations. du XXe et XXIe siècle

10/2022