La génération perdue. Des Américains à Paris, 1917-1939

Extraits

Critique littéraire

La génération perdue. Des Américains à Paris, 1917-1939

04/2016

Entre deux guerres

Le Paris des écrivains américains. 1919-1939

06/2021

Littérature étrangère

Oeuvres complètes. Coffret en 2 volumes : Oeuvres poétiques ; Oeuvres en prose

03/2018

Critique littéraire

D'Ernest Hemingway à Henry Miller. Mythe et réalités des écrivains américains à Paris (1919-1939)

05/2011

Romans historiques

Perdre la paix. Keynes, Paris, 1919

09/2015

Sciences politiques

Sliman Ben Sliman 1905-1986. Biographie, journal et articles

06/2023

Histoire de France

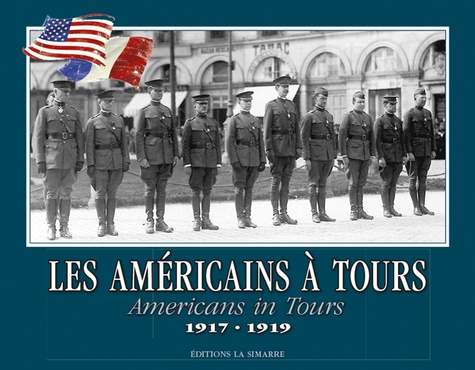

Les Américains à Tours (1917-1919). Edition bilingue français-anglais

08/2017

Beaux arts

Le double voyage : Paris-Athènes (1919-1939)

05/2018

Histoire de France

La France de 1919 à 1939

07/1998

Essais

Ecrits sur le cinéma (1919-1937)

02/2021

Sciences historiques

Correspondance. Volume 2, De Strasbourg à Paris (1934-1937)

01/2004

Histoire internationale

L'Europe de 1919 à 1939

05/2014

Histoire de France

Georges Orselli. Officier, gouverneur des colonies, industriel : un patriote critique

10/2014

Littérature française

Génération perdue

05/2019

Beaux arts

Lettres américaines. 1927-1947

11/2017

Poches Littérature internation

Hommage à la Catalogne (1936-1937)

01/2000

Histoire de France

La Cagoule 1936-1937

05/2010

Histoire des Etats-Unis (1776

Les noirs americains. 1914-1918

10/2022

Europe

Les bolchéviki, 1917-1919

02/2023

Littérature étrangère

Journal : 1918-1921, 1933-1939

05/1985

Beaux arts

Architecture des salles obscures. Paris, 1907-1939

07/2018

Beaux arts

Bauhaus. 1919-1933

02/2019

Critique littéraire

Correspondance. (1919-1938)

12/2019

Critique littéraire

Correspondance. 1919-1935

05/2019

Romans historiques

Les héritiers du fleuve Tome 2 : 1918-1929 ; 1931-1939

05/2019

Policiers

ECRITS PERDUS 1929-1967

04/1993

Littérature française

Oeuvres complètes. Volume 28, Romans Tome 10 (1942-1947)

08/2013

Littérature française

Oeuvres complètes. Romans Tome 10 (1942-1947)

08/2013

Littérature française

Paris était notre maîtresse. Histoire de la génération perdue

07/2021

Critique littéraire

Lisbonne 1919-1939 : des Années presque Folles

06/2019