La forme de la règle. Kant, l'éthique et la subjectivité

Extraits

Kant

La forme de la règle. Kant, l'éthique et la subjectivité

12/2021

Généralités médicales

La médecine, autrement ! Pour une éthique de la subjectivité médicale

01/2011

Histoire d'entreprises

La règle ? Pas de règles !. Netflix et la culture de la réinvention

04/2022

Philosophie

Kant et la genèse de la subjectivité esthétique. Esthétique et philosophie avant la "Critique de la faculté de juger"

12/1999

Notions

La subjectivité vivante

07/2021

Histoire d'entreprises

La Règle ? Pas de règle ! Netflix et la culture de la réinvention

02/2021

Généralités médicales

Ethique de la recherche et éthique clinique

06/1998

Vie religieuse

La règle

03/2024

Esotérisme

La clef de la théosophie. Exposé clair, sous forme de questions et de réponses, sur l'éthique, la science et la philosophie...

07/1997

Poches Littérature internation

La Règle de l'homme

11/1989

Policiers

La règle de l'or

05/2017

Contes et nouvelles

Le Cabinet des fées. Tome 2

11/2021

Philosophie

Kant et l'avenir de la culture

11/1992

Philosophie

Penser l’individu. Genèse stoïcienne de la subjectivité

01/2019

Philosophie

DISCUSSION ET RESPONSABILITE. Tome 1, L'éthique après Kant

09/1996

Philosophie

La forme et l'intelligible

11/1983

Religion

La guerre des subjectivités en Islam

03/2014

Philosophie

Kant et la révolution. Légalité et droit de révolution dans la philosophie de Kant

05/2019

Notions

Empirisme transcendantal et subjectivité. La notion de sujet dans les monographies de Deleuze sur Hume, Kant, Nietzsche et Bergson

01/2023

Philosophie

L'éthique de la dette

04/1997

Philosophie

L'éthique de la discussion et la question de la vérité

02/2003

Philosophie

La Colombe de Kant

09/2022

Ordres et vie monastique

La Règle de Taizé

06/2023

CD K7 Littérature

La règle de quatre

02/2023

Littérature érotique

La règle de trois

06/2023

Philosophie

Diderot et la question de la forme

11/1999

Que-sais-je ?

L'éthique médicale et la bioéthique

02/2022

Poésie

Le bruit de l'avion

06/2022

Dessin

La forme de l'air

09/2021

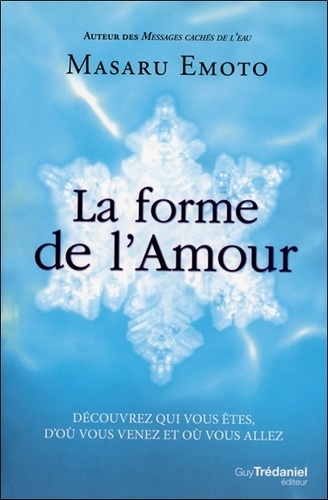

Esotérisme

La forme de l'amour

05/2012