La Renaissance et ses avant-courriers dans l’art d’Occident

Extraits

Ecrits sur l'art

La Renaissance et ses avant-courriers dans l’art d’Occident

09/2021

Expression écrite

Perfectionner ses écrits administratifs. Rédiger des courriers et des courriels administratifs dans la Fonction publique territoriale

11/2021

Chanson française

Dernier courrier avant la nuit

04/2022

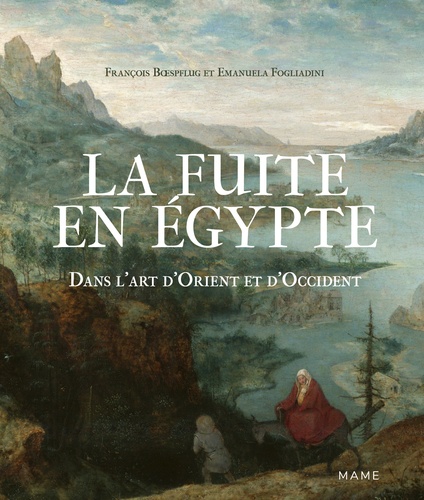

Beaux arts

La fuite en Egypte. Dans l'art d'Orient et d'Occident

10/2018

Beaux arts

Comment l'art devient l'Art . Dans l'Italie de la Renaissance

05/2007

Littérature française

Derniers effondrements avant la renaissance

02/2020

Renaissance

Endormis. Le sommeil profond et ses métaphores dans l'art de la Renaissance

08/2021

Iconographie

Essais d'iconologie. Thèmes humanistes dans l'art de la Renaissance

11/2021

Beaux arts

Chevaux et cavaliers arabes dans les arts d'Orient et d'Occident

11/2002

Beaux arts

La sexualité du Christ dans l'art de la Renaissance et son refoulement moderne

10/1987

Beaux arts

Ruines. Représentations dans l'art de la Renaissance à nos jours

04/2011

Développement personnel - Orie

Ecrire vite, écrire court, écrire bien ! Courriers, courriels, SMS... pour être lu et vraiment compris !

04/2019

Histoire internationale

L'Eglise et la société dans l'Occident médiéval

08/2008

Sciences historiques

Histoire de la vieillesse en Occident. De l'Antiquité à la Renaissance

01/1987

Linguistique

L'e-politesse dans les courriels en français et en japonais

06/2021

Beaux arts

Racontez l'art ! De la Renaissance à l'Art nouveau

10/2020

Histoire de l'art

L'image féconde. Art et dynastie à la Renaissance

07/2023

Sciences historiques

La raison des gestes dans l'Occident médiéval

07/2003

Histoire de France

Culture et société dans l'Occident médiéval

04/1999

Expression écrite

Ecrire vite, écrire court, écrire bien ! Courriers, courriels, SMS... Pour être lu et compris ! 4e édition

04/2022

Histoire ancienne

La Praxis municipale dans l'Occident romain

02/2011

Histoire de l'art

Catherine de Médicis (1519-1589). Politique et art dans la France de la Renaissance

10/2022

Beaux arts

Figurer la création du monde. Mythes, discours et images cosmogoniques dans l'art de la Renaissance

09/2019

Beaux arts

La survivance des dieux antiques. Essai sur le rôle de la tradition mythologique dans l'humanisme et dans l'art de la Renaissance

09/2011

Développement durable-Ecologie

Renaissance sauvage. L'art de l'Anthropocène

04/2019

Beaux arts

L'architecture parmi les arts. Matérialité, transferts et travail artistique dans l'Italie de la Renaissance

09/2016

Histoire de l'art

Dans l'ombre de Yalta. Art et avant-garde en Europe de l'Est (1945-1989)

10/2021

Economie

La renaissance économique de l'Afrique. Les signes avant-coureurs d'une puissance en gestation

05/2013

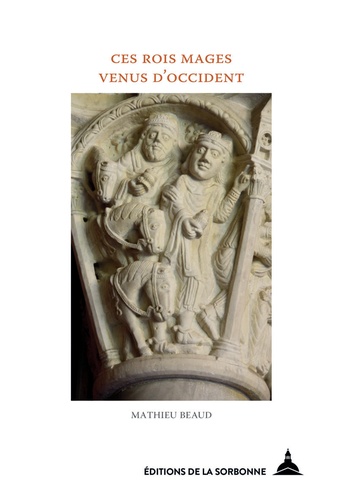

Iconographie

Ces Rois mages venus d'Occident. L'Offrande des Mages dans les arts monumentaux de l'espace féodal

04/2022

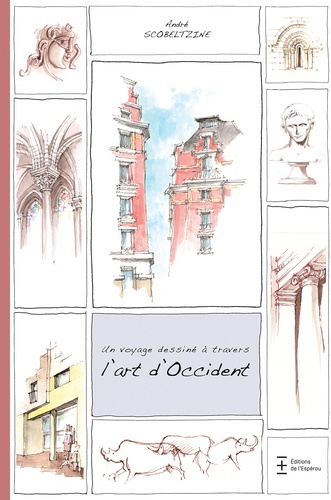

Beaux arts

Un voyage dessiné à travers l'art d'Occident

09/2018