La Dame de Sault. En Provence... au temps des Guerres de Religion

Extraits

Romans historiques

La Dame de Sault. En Provence... au temps des Guerres de Religion

05/2010

Histoire de France

Emaux de Limoges au temps des guerres de Religion

04/2011

Critique littéraire

Lamentation et polémique au temps des guerres de Religion

01/2018

Biographies

Agrippa d'Aubigné. Au temps des guerres de religion

10/2023

Montaigne

Montaigne, penser en temps de guerres de Religion

01/2022

Critique littéraire

De la Cène à la scène. La tragédie biblique en France au temps des guerres de religion

12/2019

Religion

Au péril des guerres de Religion. Réflexion de deux historiens sur notre temps

05/2015

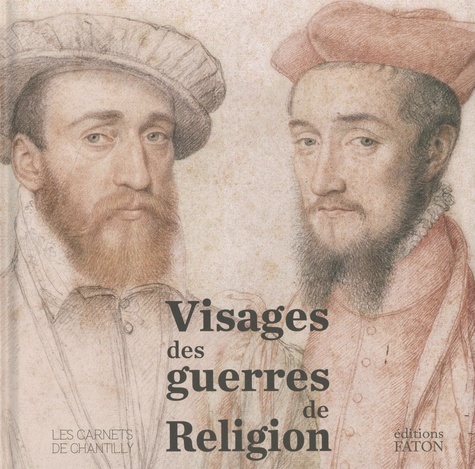

Histoire de l'art

Visages des guerres de religion

03/2023

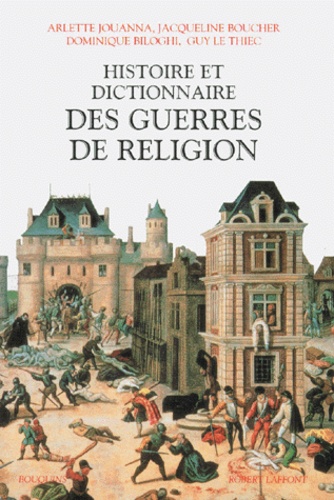

Histoire de France

Histoire et dictionnaire des guerres de religion

11/1998

Histoire de France

Gouverner la haine. Discours politiques du temps des guerres de Religion (1560-1568)

07/2015

Histoire de France

Le monde des Huguenots. De la France des guerres de religion au Stockholm de la noblesse marchande

11/2013

Critique littéraire

D'Yver à Aubigné. Des poètes et conteurs en Poitou, Aunis et Saintonge au temps des guerres de religion (1560-1630)

09/2016

Histoire de France

Michel de L'Hospital, vers 1506-15. Un humaniste Chancelier de France au temps des guerres de Religion

11/2015

Sociologie

L'actualité de la religion. Introduction critique aux sciences sociales des religions

05/2019

Généralités

Les guerriers de Dieu - La violence au temps des troubles de. La violence au temps des troubles de religion (vers 1525- vers 1610)

02/2022

Régionalisme

Histoire de Grenoble. Tome 2, Des guerres de religion au XIXe siècle

12/2014

Sciences politiques

La diplomatie au défi des religions. Tensions, guerres, médiations

10/2014

Histoire de France

Les Guerres de religion

02/1997

Histoire de France

Peindre en leur âme des fantômes. Image et éducation militante pendant les guerres de Religion

03/2018

Biographies

Amadis Jamyn. Un poète et savant champenois au temps des guerres de Religion. Suivi de 8 poèmes inédits de Ronsard

06/2021

Poésie

Journal des nuits de guerre. Au temps des refrains trahis et de la plume en deuil

02/2018

Histoire de France

Dieu en ses royaumes. Une histoire des guerres de religion

04/2015

Guerres de religion

Les remontrances : discours de paix et de justice en temps de guerre. Une autre histoire des guerres de religion (France, v. 1557-v. 1603)

08/2022

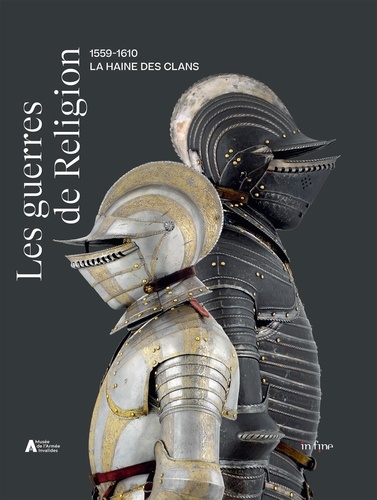

Guerres de religion

Les guerres de religion. 1559-1610. La haine des clans

04/2023

Encyclopédies de poche

Les guerres de religion. 2e édition

Que-sais-je ?

Les guerres de religion. 3e édition

02/2023

Sports

Au temps des as

10/2014

Religion

Être juif en Provence. Au temps du roi René

06/1998

Ouvrages généraux et thématiqu

Madame Acarie (1566-1618). Mystique, politique et société au lendemain des guerres de religion

03/2021

BD tout public

En temps de guerre

02/2015