La Bataille des Ardennes. 16 décembre 1944-31 janvier 1945

Extraits

Histoire de France

La Bataille des Ardennes. 16 décembre 1944-31 janvier 1945

ouvrages généraux

La bataille des Ardennes. 16 décembre 1944 - 31 janvier 1945

02/2023

Histoire de France

Ardenne. 1944-1945

06/2019

Histoire de France

La campagne des Ardennes . 1944-1945

01/2021

Sciences historiques

La Leibstandarte. Ardennes 1944-1945

01/2018

Histoire de France

Ardennen 1944-1945 (allemand)

11/2019

Beaux arts

Neufchatel en Bray, tome 2, ville occupée 1941 1942 1943 début 1944. Tome II Éphéméride 1941-1942-1943-début 1944

05/2011

ouvrages généraux

Ardenne 1944-1945 en néerlandais

07/2022

BD tout public

Wotan Intégrale : Tome 1, 2 et 3 : 1939-1940 ; 1941-1943 ; 1943-1945

04/2014

Histoire de France

Georges Orselli. Officier, gouverneur des colonies, industriel : un patriote critique

10/2014

Militaire

Un mois en enfer. La Bataille des Ardennes en province de Luxembourg

03/2021

Sciences historiques

Jeunes résistants en Loire-Atlantique

05/2014

Histoire de France

Batailles d'Alsace. Hiver 1944-1945

10/2013

Littérature française

Lettres à Gerda. Septembre 1945 - Novembre 1946 - <em>précédé de</em> Carnets du retour en France (1945)

07/2022

Histoire de France

Vichy (1er janvier - 31 décembre 1941)

09/2015

Droit

La République française. Décembre 1943-décembre 1946

06/2019

Histoire internationale

La bataille de Stalingrad (1942-1943)

05/2018

Militaire

Trois-Ponts, verrou de la Bataille des Ardennes

10/2021

Histoire de France

LA GUERRE EN PROVENCE 1944-1945. Une bataille méconnue

06/1998

Guerre d'Indochine

Aimer et servir - Lettres d'Indochine. 1945-1947, 1954

09/2023

Sciences historiques

Histoire de la 1re division blindée polonaise (1939-1945). L'odyssée du phénix

02/2019

résistances, sauvetages

Résistances. (1940-1945) ((Coédition Arte Editions)). (1940-1945)

10/2022

Histoire de France

LA WALLONIE LIBéRéE (1944-1945)

08/2019

Histoire internationale

La fin. Allemagne (1944-1945)

05/2014

Littérature française

Journal 1942-1945

04/1989

Ouvrages généraux

Toulouse 1940-1944

02/2022

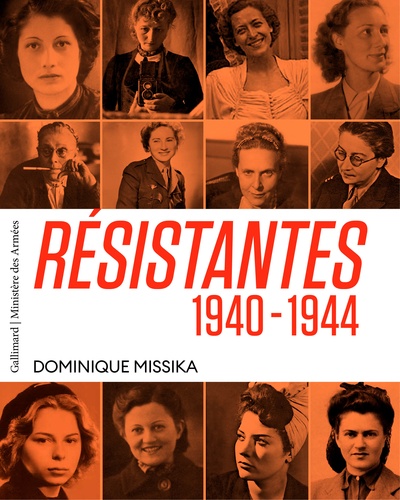

Résistance

Résistantes. 1940-1944

09/2021

Correspondance

Correspondance 1941-1944

12/2022

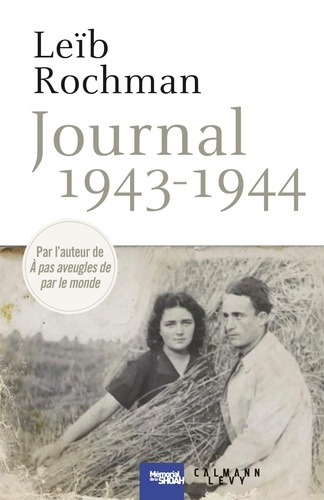

Histoire internationale

Journal 1943-1944

02/2017

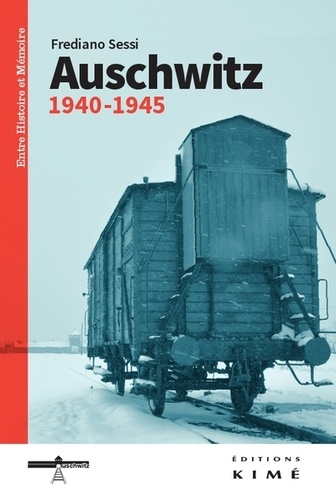

Histoire internationale

Auschwitz. 1940-1945

03/2014