L'Etat et la Toile. Du développement de l'internet à la numérisation de l'action publique

Extraits

Communication - Médias

L'Etat et la Toile. Du développement de l'internet à la numérisation de l'action publique

01/2023

Droit administratif général

L'Etat digital. Numérisation de l'administration publique et administration publique du numérique

10/2022

Sciences politiques

Repenser l'action publique en Afrique. Du sida à l'analyse de la globalisation des politiques publiques

11/2015

Politiques publiques

Politiques publiques. Fondements et prospective pour l'analyse de l'action publique

06/2021

Politiques publiques

L'action publique face à la pandémie

05/2021

Sociologie

L'Etat et les quartiers. Genèse d'une catégorie de l'action publique

02/2007

Sociologie

Sociologie de l'action publique. 3e édition

09/2018

Sciences politiques

L'État droit dans le mur. Rebâtir l'action publique

04/2023

Droit

L'ETAT EN ACTION

11/1987

Sociologie politique

Confiner la démocratie. Les dépolitisations de l'action publique

06/2021

Droit public

La confiance publique. Notion cardinale du droit et de l'Etat ?

04/2024

Sociologie politique

Les structures sociales de l’action publique. Analyser les politiques publiques avec la sociologie des champs

01/2023

Histoire de la médecine

De l'action de la medecine sur la population des etats

12/2021

Histoire internationale

L'Eglise et l'Etat au Sénégal. Acteurs de développement ?

06/2015

Sciences politiques

L'Etat, acteur du développement

03/2012

Sciences politiques

Politiques de l'éducation, formation des compétences et construction de l'Etat en république du Congo de 1911 à 1997. Une contribution à l'analyse de l'action publique en Afrique Noire

04/2016

Droit administratif général

L'action publique algorithmique. Risques et perspectives

02/2023

Généralités médicales

L'épidémie du sida. Mondialisation des risques, transformations de la santé publique et développement

05/2010

Droit

La démocratie en débat. Les citoyens face à l'action publique

03/2004

Sociologie politique

Sociologie politique de l'action publique. 3e édition revue et augmentée

11/2021

Décentralisation, collectivité

Financement de l'action publique. Mobiliser et explorer des ressources alternatives

07/2021

Procédure pénale

Les sciences du numérique au service de l'action publique

11/2022

Géographie

Les instruments de l'action publique et les dispositifs territoriaux

11/2016

Ouvrages généraux

Le manifeste de l’action. Dynamique de développement uniformisé

10/2022

Beaux arts

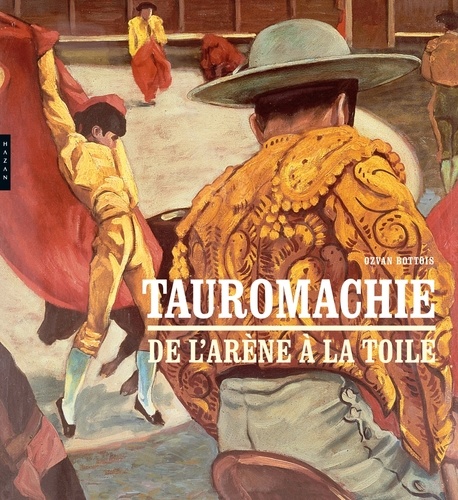

Tauromachie. De l'arène à la toile

04/2017

Travail social

La visite à domicile et ses déclinaisons. Le chez-soi, territoire de l'action publique

11/2021

Droit

Finances publiques. Le budget de l'État

09/1997

Littérature française

De l'action publique en faveur des enfants dits de la rue. dans la ville de Kinshasa

04/2022

sociologie des organisations

Pouvoir d'Etat, système d'enseignement supérieur et de recherche au Gabon. Sociologie historique de l'action publique

06/2022

Sciences politiques

Les mutations de la haute fonction publique au Mali. Une contribution à l'étude de la réforme de l'Etat

09/2017