L'éthique comme manière de vivre. Wittgenstein et Hadot

Extraits

Notions

L'éthique comme manière de vivre. Wittgenstein et Hadot

10/2022

Philosophie

L'ETHIQUE DU SILENCE. Wittgenstein et Lacan

08/1999

Philosophie

La philosophie comme manière de vivre

09/2015

Philosophie

Conférence sur l'éthique. Suivi de Notes sur des conversations avec Wittgenstein

03/2008

Philosophie

L'enquête de Wittgenstein

02/2019

Philosophie

Wittgenstein

09/1986

Autres philosophes

Wittgenstein

05/2022

Notions

Ethique comme harmonie du monde. Introduction à l'éthique de la création

06/2023

Spinoza

De la droite maniere de vivre - nouv ed

10/2022

Philosophie

Refaire le(s) monde(s) ? La matière et la manière

08/2018

Autres philosophes

Wittgenstein en France

09/2022

Critique littéraire

Gustave Flaubert. Une manière spéciale de vivre

04/2011

Philosophie

Dictionnaire Wittgenstein

02/2003

Philosophie

Ludwig Wittgenstein

02/2019

Philosophie

Wittgenstein analysé

03/1993

Philosophie

Vivre en existant. Une nouvelle éthique

03/2016

Littérature étrangère

Wittgenstein à l'aéroport

01/2018

Religion

Vivre l'éthique de Dieu. L'amour et la justice au quotidien

02/2020

Littérature étrangère

Le neveu de Wittgenstein

02/1985

Philosophie

Le canard de Wittgenstein

10/2021

Littérature étrangère

LA MAITRESSE DE WITTGENSTEIN

12/1991

Littérature française (poches)

Les désarroi de l'élève Wittgenstein

01/2021

Philosophie

Le désarroi de l'élève Wittgenstein

04/2003

Sociologie

Eloge des jardins. Ethique de la nature et intervention de l'homme

11/2019

Philosophie

Wittgenstein et le motif esthétique

06/2011

Généralités médicales

Ethique de la recherche et éthique clinique

06/1998

Ouvrages généraux

Wittgenstein en 60 minutes

07/2023

Développement durable-Ecologie

L'éthique de la terre. Suivi de Penser comme une montagne

01/2019

Sciences politiques

La diplomatie des droits de l'homme. Entre éthique et volonté de puissance

10/2002

Histoire internationale

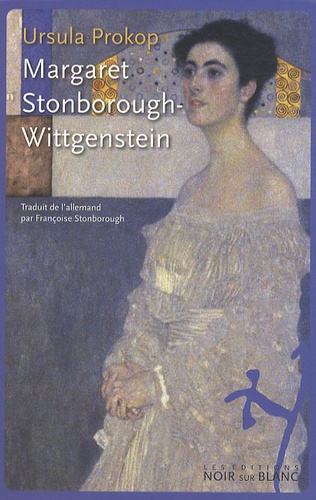

Margaret Stonborough-Wittgenstein

03/2010