Jarny. Mineurs et cheminots dans l'entre-deux-guerres

Extraits

Sciences historiques

Jarny. Mineurs et cheminots dans l'entre-deux-guerres

06/2018

Littérature étrangère

Entre deux guerres

05/2003

Policiers

Entre deux feux

05/2018

Actualité et médias

Entre deux feux

08/2012

Littérature française

Entre deux feux

05/2002

Littérature française

Dans l'entre-deux

11/2021

Non classé

Fragmentaire - Entre deux guerres…

04/2020

Poésie

De paix, de guerre, d'entre-deux guerres

06/2012

Sciences historiques

Chars de combat français dans l'entre-deux-guerres

05/2012

Sciences historiques

La vie à Toulouse dans l'entre-deux-guerres

02/2010

Lecture 6-9 ans

Entre eux deux

10/2015

Science-fiction

Entre eux deux

03/2023

Critique littéraire

Et une phrase... Virginia Woolf, écrire dans l'entre-deux-guerres

07/2021

Beaux arts

Malinconia. Motifs saturniens dans l'art de l'entre-deux-guerres

10/1996

Romance historique

Sean et Maureen, pris entre deux guerres

09/2021

Critique littéraire

Ecrire pour la jeunesse. En France et en Allemagne dans l'entre-deux-guerres

05/2011

Beaux arts

Monuments de l'entre-deux-guerres : sculpture et architecture

02/2019

Sciences politiques

Cosmopolitisme et réaction : le triangle Allemagne-France-Italie dans l'entre-deux-guerres

11/2014

Critique littéraire

Le mot vécu. Le reportage français et roumain dans l'entre-deux-guerres

05/2010

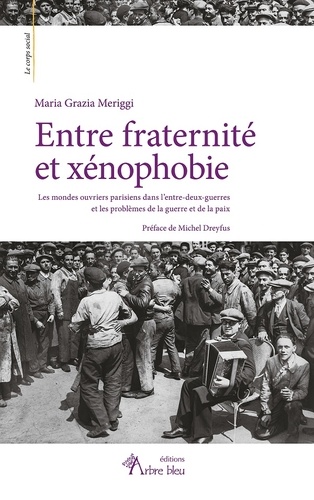

Histoire de France

Entre fraternité et xénophobie. Les mondes ouvriers parisiens dans l'entre-deux-guerres et les problèmes de la guerre et de la paix

10/2018

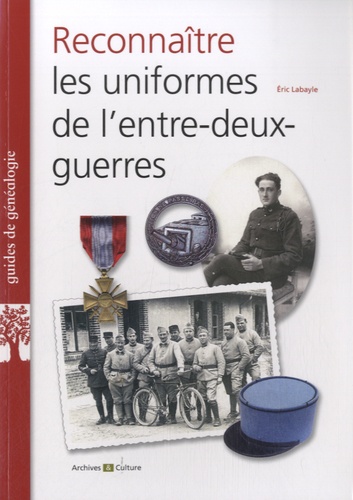

Sciences historiques

Reconnaitre les uniformes de l'entre-deux-guerres

01/2014

Littérature comparée

Démons du crime. Les pouvoirs du truand dans l'entre-deux-guerres

06/2022

Critique littéraire

Liberté francophonie sexualité. Cinq écrivaines américaines en Normandie dans l'entre-deux-guerres

11/2019

Philosophie

LES INQUIETUDES DE LA RAISON. Epistémologie et histoire en France dans l'entre-deux-guerres

06/1998

Autres

Quelles entre-deux-guerres ? Guerre et climat : le péril de la nostalgie toxique

05/2022

Histoire de France

Voyager dans les Etats autoritaires et totalitaires de l'Europe de l'entre-deux-guerres

01/2018

Beaux arts

L'institution de la conservation du patrimoine culturel dans l'Entre-Deux-Guerres

03/2017

Droits des étrangers

La demande d'asile des mineures et mineurs isolés étrangers

06/2022

Monographies et entretiens

Tome & Janry. Deux vies en dessins

06/2022

Littérature érotique

L'entre-deux

04/2021