Inscrire et effacer. Culture écrite et littérature (XIe-XVIIIe siècle)

Extraits

Critique littéraire

Inscrire et effacer. Culture écrite et littérature (XIe-XVIIIe siècle)

04/2005

Genres et mouvements

Le Geste autobiographique. Ecrire sa vie (XVIIe-XVIIIe siècles)

11/2021

Beaux arts

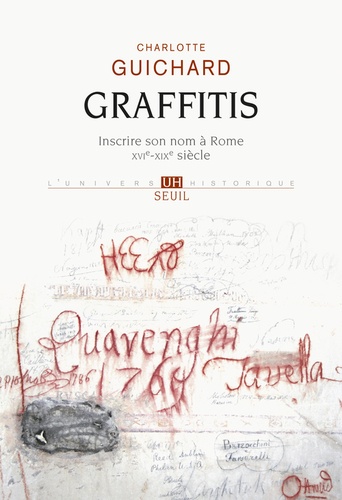

Graffitis. Inscrire son nom à Rome (XVIe-XIXe siècle)

10/2014

Art textile

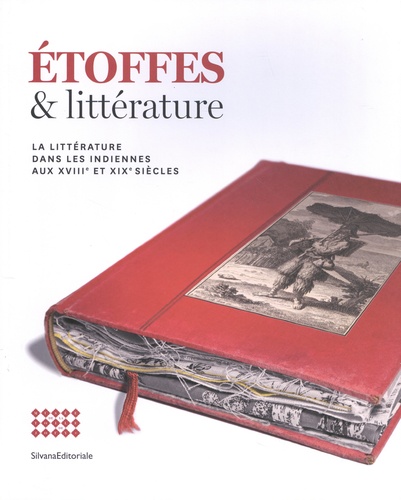

Etoffes & littérature. La littérature dans les indiennes aux XVIIIe et XIXe siècles

01/2022

Sciences historiques

Culture populaire et culture des élites dans la France moderne (XVe-XVIIIe siècle)

08/2011

Beaux arts

Estampes, écoles anciennes des XVIe et XVIIe siècles, portraits français du XVIIe siècle. écoles française et anglaise du XVIIIe siècle

11/2020

Beaux arts

Estampes, écoles anciennes des XVIe et XVIIe siècles, écoles française et anglaise du XVIIIe siècle

01/2021

Littérature étrangère

Catalogue d'estampes des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles

03/2020

Haute-savoie

E Capoë : Rumilly aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles

02/2022

Histoire de France

Érudition et religion. Aux XVIIe et XVIIIe siècles

04/1994

Histoire littéraire

Crimes écrits. La littérature en procès au XIXe siècle

04/2021

Beaux arts

Catalogue de livres anciens à figures, XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles

01/2021

Revues

Littératures classiques N° 111/2023 : L’incivilité et ses récits (XVIIe-XVIIIe siècle)

10/2023

Beaux arts

Catalogue d'estampes anciennes et modernes des XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, lithographies

01/2021

Histoire et aménagement des ja

Paris en ses jardins. Nature et culture urbaines au XVIIIe siècle

05/2021

Critique littéraire

Littérature anglo-saxonne au féminin. renaissances et horizons, XVIIIe-XXe siècles

06/2012

Histoire littéraire

Cartes et fictions (XVIe-XVIIIe siecle)

04/2022

Critique littéraire

La littérature française du XVIIIe siècle

10/1994

Sciences historiques

La culture des apparences. Une histoire du vêtement (XVIIe-XVIIIe siècle)

09/1989

Sociologie

Penser et agir en commun. Fondements et pratiques d'une éducation populaire

05/2017

Sciences historiques

Les lavoirs de la commune de La Chapelle-sous-Brançion

01/2015

Critique littéraire

Penser et (d)écrire l'illustration. Le rapport à l'image dans la littérature des XVIIIe et XIXe siècles

10/2019

Beaux arts

Soixante-cinq tableaux de maîtres anciens des XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles

04/2020

Histoire internationale

Pouvoir et religion en Europe. XVIe-XVIIIe siècle

06/2018

Histoire de France

La culture matérielle de la France. XVIe-XVIIIe siècle

09/2016

Pléiades

Anthologie de la poésie française Coffret en 2 volumes : Tome 1, Moyen Age, XVIe et XVIIe siècle ; Tome 2, XVIIIe, XIXe et XXe siècle

05/2000

Sciences historiques

Chic emprise. Culture, usages et sociabilités du tabac du XVIe au XVIIIe siècle

06/2019

Histoire littéraire

Livres d'école et littérature de jeunesse en France au XVIIIe siècle

03/2021

Histoire de France

Les Européens et les Antilles. XVIIe - début XVIIIe siècle

03/2019

Critique littéraire

Approche de la culture et littérature féminines francophones sur le continent américain aux XXe et XXIe siècles

02/2019