Figures de la publicité, figures du monde

Extraits

Sociologie

Figures de la publicité, figures du monde

09/1987

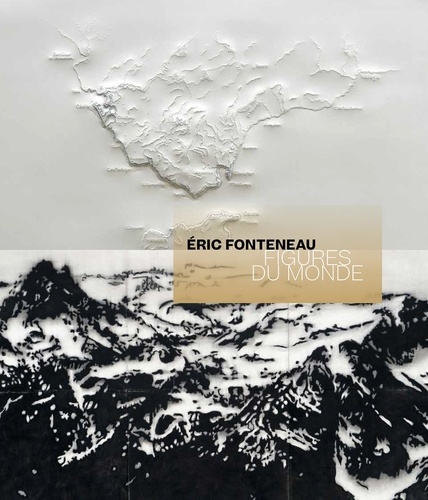

Beaux arts

Figures du monde

10/2020

Critique littéraire

Figures... Tome 1 : Figures...

01/1966

Psychologie, psychanalyse

Figures de la cruauté

04/2012

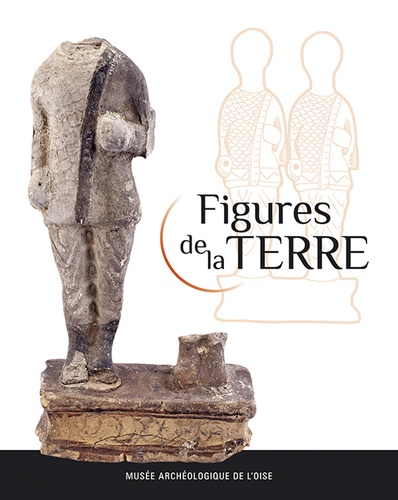

Histoire ancienne

Figures de la terre

05/2015

Psychologie, psychanalyse

Figures de la perversion

11/1981

Philosophie

Figures de la vérité

11/2019

Sciences historiques

Figures de la guerre

01/2019

Psychologie, psychanalyse

Figures de la dépression

02/2005

Philosophie

Figures de violence

02/2012

Littérature comparée

Figures de marginaux

10/2023

Stylistique

Figures de style

08/2021

Décoration

Figures de graffeuses

09/2020

Poésie

Figures de guerre

04/2011

Sociologie

Les rebuts du monde. Figures du paria

10/2007

Sociologie du travail

Les mondes ouvriers : figures de (dé)mobilisations

10/2022

Histoire de France

Figures du catharisme

04/2018

Histoire des idées politiques

Figures du communisme

03/2021

Essais

Figures du mal

06/2024

Critique littéraire

Figures IV

03/1999

Critique littéraire

FIGURES III

09/1972

Monographies

Figures algériennes

06/2021

Critique littéraire

FIGURES I

05/1966

Critique littéraire

Figures V

02/2002

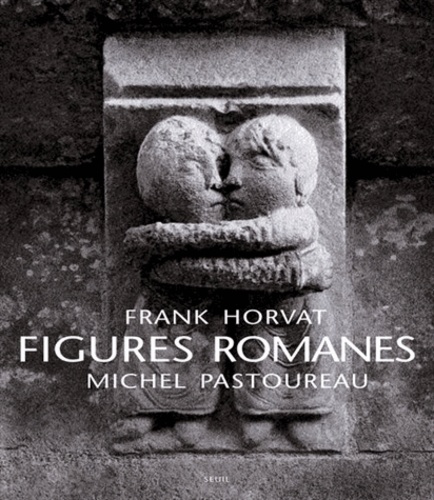

Beaux arts

Figures romanes

03/2007

Equitation

Figures équestres

01/2022

Histoire de France

Figurer l'autre. Essai sur la figure du "musulman" dans les camps de concentration nazis

10/2013

Sociologie

Eclats. Figures de la colère

02/2012

Critique

Figures littéraires de la dépression

11/2021

Gestion

Les figures de la forme

01/1992