Enigmes de la Libération. Anse, 3 septembre 1944

Extraits

Régionalisme

Enigmes de la Libération. Anse, 3 septembre 1944

01/2010

Ouvrages généraux

Les grandes affaires de la Libération. 1944-1945

05/2021

Littérature française (poches)

Mon journal depuis la Libération. 1944-1945

08/2016

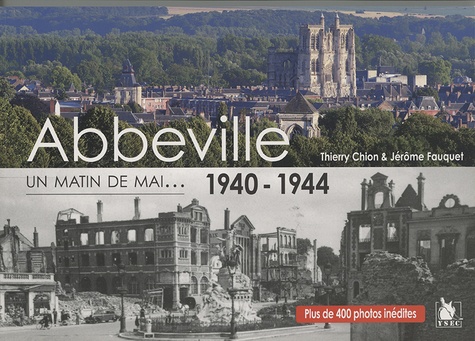

Histoire de France

Abbeville 1940 1944. De la destruction à la libération

12/2013

Beaux arts

Neufchatel en Bray, tome 2, ville occupée 1941 1942 1943 début 1944. Tome II Éphéméride 1941-1942-1943-début 1944

05/2011

Musique, danse

De la Libération au domaine musical. Dix ans de musique en France (1944-1954)

12/2018

ouvrages généraux

Le siège de Leningrad. Septembre 1941-janvier 1944

03/2024

BD tout public

Wotan Intégrale : Tome 1, 2 et 3 : 1939-1940 ; 1941-1943 ; 1943-1945

04/2014

Littérature française (poches)

Mon journal dans la Drôle de paix. Septembre 1945-septembre 1946

02/2017

Histoire de France

Les crimes nazis lors de la libération de la France (1944-1945)

Ouvrages généraux

Les crimes nazis lors de la libération de la France (1944-1945)

Sciences historiques

La Baule : occupation-libération (1943-1945). Tome 2

06/2015

XXe siècle

La Madeleine Proust, une vie. 1942-1945, Libération

08/2022

Histoire de France

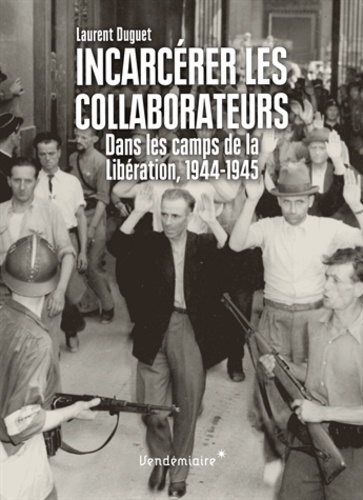

Incarcérer les collaborateurs. Dans les camps de la Libération, 1944-1945

03/2015

Sciences historiques

La Bretagne de l'Occupation à la Libération (1940-1945)

10/2014

Histoire de France

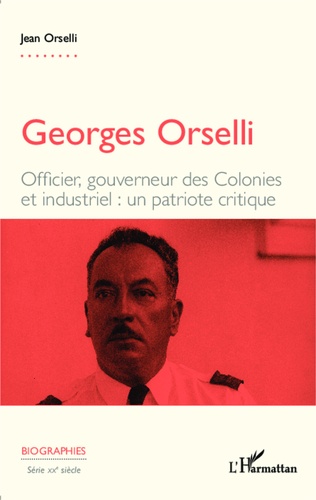

Georges Orselli. Officier, gouverneur des colonies, industriel : un patriote critique

10/2014

libération, épuration

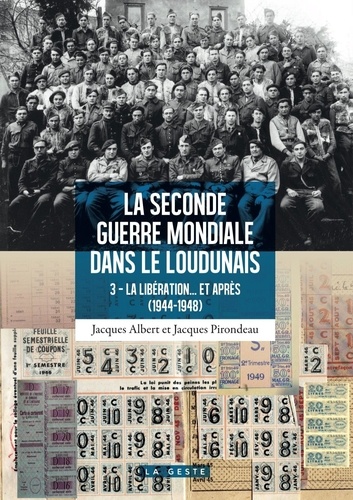

Seconde Guerre mondiale dans le Loudunais (1944-1948). La Libération

06/2023

Résistance

Le temps des passions. De Jean Moulin à la Libération 1943-1944

02/2021

Histoire de France

Souvenirs du Vercors. Août 1943 - 8 septembre 1944

03/2015

Histoire de France

La Sorbonne en guerre (1940-1944) suivi de Journal de la Libération de Versailles

12/2011

Histoire de France

U-Boote ! Brest. 1943-1944, des convois de l'Atlantique à la Libération

04/2018

Régionalisme

La presse grenobloise de la Libération (1944-1952)

01/1974

Ouvrages généraux

Français, libre. Pierre de Chevigné

05/2022

Histoire internationale

Sigmaringen. Une France en Allemagne, septembre 1944 - avril 1945

11/2014

Histoire de France

Histoire du débarquement en Normandie. Des origines à la libération de Paris 1941-1944

03/2014

Histoire de France

Libération. La joie et les larmes. Acteurs et témoins racontent (1944-1945)

05/2019

Histoire de France

Les combats de l'armée française pour la Libération. Provence Alsace Allemagne 1944-1945

03/2013

Histoire de France

Les Poches de l'Atlantique. Janvier 1944-mai 1945, Les batailles oubliées de la Libération

06/2019

Sciences historiques

Jeunes résistants en Loire-Atlantique

05/2014

Histoire de France

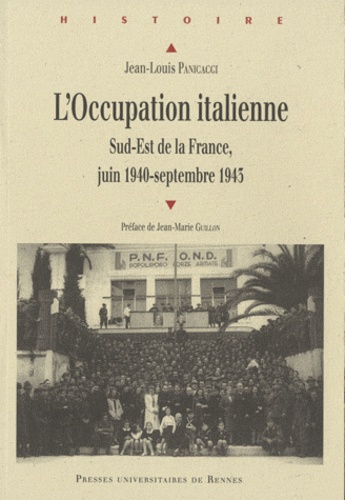

L'occupation italienne. Sud-Est de la France, Juin 1940-septembre 1943

07/2010