Diplomatie et grands contrats. L'Etat français et les marchés extérieurs au XXe siècle

Extraits

Economie

Diplomatie et grands contrats. L'Etat français et les marchés extérieurs au XXe siècle

12/2010

Poésie

Poètes français des XIXe et XXe siècles

06/2007

Sciences politiques

Réforme de l'Etat et réformismes au Maghreb (XIXe-XXe siècles)

01/2010

Sciences historiques

La Population française aux XIXe et XXe siècles

02/1989

Sciences historiques

Les généraux français au XXe siècle

10/2010

Sciences historiques

Les grands événements en Vendée au XXe siècle

10/2018

Essais médicaux

Les marchés de la santé en France et en Europe au XXe siècle

03/2021

Histoire des idées politiques

Les socialistes européens et l’Etat (XXe-XXIe siècle). Une histoire transnationale et comparée

08/2021

Histoire de France

Le Capitalisme et l'État en France. Modernisation et dirigisme au XXe siècle

05/1984

Histoire internationale

Les îles britanniques au XIXe & XXe siècles

01/2011

Sciences historiques

Hésingue aux XIXe et XXe siècles

04/2019

Muséologie

Les universalités muséales aux XIXe et XXe siecles

01/2023

Généralités

Le diplomate en représentation. (XVIe-XXe siècle)

03/2021

Religion

Les officiers français des zouaves pontificaux. Histoire et devenir entre XIXe et XXe siècle

05/2017

Beaux arts

Art et technique aux XIXe et XXe siècles

09/1988

Histoire internationale

Les Etats-Unis et le monde au XIXe siècle

06/2017

Monographies

Face au visage. XXe - XXIe siècle

10/2023

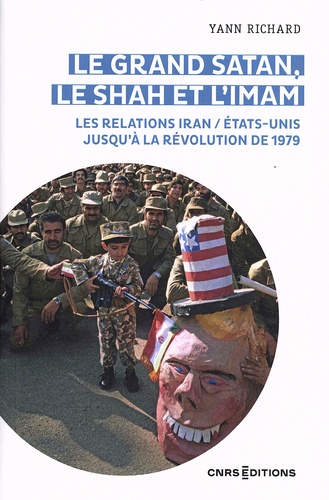

Iran

Le grand Satan, le shah et l'imam : les relations Iran / Etats-Unis au XXe siècle

10/2022

Beaux arts

Ecrivains et artistes : entre échanges et rivalités (XIXe, XXe et XXIe siècles)

03/2019

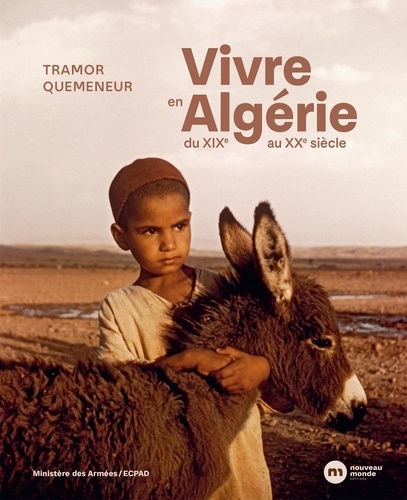

Ethnologie et anthropologie

Vivre en Algérie. Du XIXe au XXe siècle

10/2022

Sciences historiques

Etre aveugle en Lorraine aux XIXe et XXe siècles

07/2012

Sciences politiques

Diplomatie et diplomate. L'Afrique et le système des relations internationales

03/2010

Industrie et techniques

L'ère des superpétroliers. Les transports maritimes français au XXe siècle

06/2022

Histoire internationale

Les grands procès du XXe siècle

10/2016

Histoire internationale

Les grands discours du XXe siècle

09/2009

Histoire littéraire

L'Etat bibliophile. Collections publiques et quête des incunables au XIXe siècle

05/2024

Sciences politiques

Islam et politique au XXe siècle

02/2022

Sciences politiques

Crises et conflits au XXe siècle

05/2014

Témoins

Des témoins de l’espérance en Dieu aux XIXe et XXe siècles

03/2021

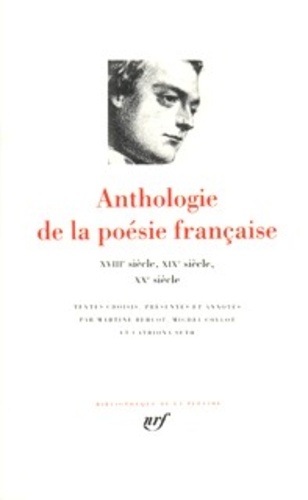

Pléiades

Anthologie de la poésie française. XVIIIe, XIXe et XXe siècles

05/2000