Culture et société en Espagne et en Amérique latine au XIXe siècle

Extraits

Histoire internationale

Culture et société en Espagne et en Amérique latine au XIXe siècle

07/1980

Espagnol apprentissage

Nationalisme et littérature en Espagne et en Amérique latine au XIXe siècle

01/1982

Histoire internationale

Mondes nouveaux et Nouveau Monde. Les utopies sociales en Amérique latine au XIXe siècle

05/2014

Espagnol apprentissage

L'AMERIQUE HISPANIQUE AU XXEME SIECLE. Identités, culture et sociétés

07/1997

Généralités

Maladies mentales et sociétés. XIXe-XXIe siècle

05/2022

Religion

Christianisme et société en France au XIXe siècle. 1790-1914

05/2001

Essais

Expériences et politiques d'inclusion en Amérique Latine et les Caraïbes : quelles mutations ? (XXe-XXIe siècles). Textes en français et en espagnol

12/2023

Lycée parascolaire

Agriculture et développement en Amérique latine

07/1998

Critique Poésie

Poésie pure et société au XIXe siècle

05/2022

Critique littéraire

Dictionnaire des littératures hispaniques. Espagne et amérique latine

09/2009

Histoire internationale

Les musulmans en Amérique latine et aux Caraïbes

01/1992

Histoire internationale

Charlemagne et Mahomet. En Espagne (VIIIe-IXe siècles)

01/2015

Espagnol apprentissage

Littératures et langues minoritaires en Amérique latine

01/2022

Sciences historiques

Etre aveugle en Lorraine aux XIXe et XXe siècles

07/2012

Critique littéraire

Territoires des deux rives. Imaginaires et identités en Espagne et en Amérique latine : hommage à Jean Franco

12/2014

Immigration

Migrations en Amérique latine. Textes en français et en espagnol

05/2022

Archives, paléographie

Chartistes en Asie. Science historique et patrimoine au lointain (XIXe-XXIe siècle)

07/2021

Droit international public

Les commissions vérité et réconciliation en Amérique latine

09/2021

Critique Théâtre

Shakespeare et la musique en france (xixe-xxie siecles)

01/2022

Sciences historiques

Une société à soigner. Hygiène et salubrité publiques en France au XIXe siècle

02/2010

Ouvrages généraux

Un monde sans ressources. Besoin et société en Europe (XIe-XIVe siècles)

01/2023

Religion

Femmes, Eglises et société. Du XVIe au XIXe siècle

03/2014

Sciences historiques

Hésingue aux XIXe et XXe siècles

04/2019

Sociologie

Penser et agir en commun. Fondements et pratiques d'une éducation populaire

05/2017

Sciences historiques

Les lavoirs de la commune de La Chapelle-sous-Brançion

01/2015

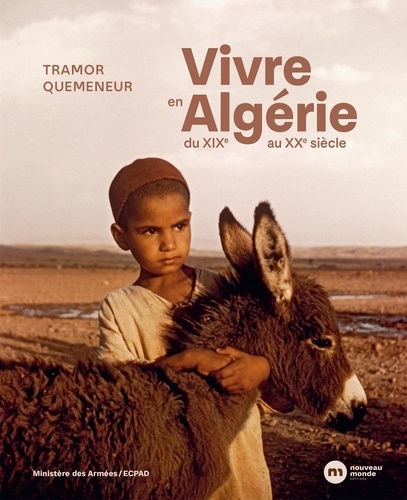

Ethnologie et anthropologie

Vivre en Algérie. Du XIXe au XXe siècle

10/2022

Concours

CAPES Espagnol. Epreuve écrite disciplinaire. La composition. Discours et luttes politiques en Espagne et en Amérique latine, Edition 2024

09/2023

Histoire de France

Croisades et Orient Latin (XIe-XIVe siècle). 2e édition

02/2017

Beaux arts

Ecrivains et artistes : entre échanges et rivalités (XIXe, XXe et XXIe siècles)

03/2019

Généralités

Enfants trouvés et abandonnés en Vendée au XIXe siècle

09/2023