Correspondance. Tome 6, De 1760 à 1762

Extraits

Pléiades

Correspondance. Tome 6, De 1760 à 1762

01/1981

Pléiades

Correspondance. Tome 9, Juillet 1767-Septembre 1769

09/1985

Pléiades

Correspondance. Tome 8, Avril 1765-juin 1767

04/1983

Pléiades

Correspondance. Tome 7, Janvier 1763 - Mars 1765

02/1982

Littérature anglo-saxonne

Amours à Londres. Journal 1762-1763

02/2021

Correspondance

Correspondance générale de La Beaumelle (1726-1773). Tome 16, janvier 1767-août 1769

08/2021

Pléiades

CORRESPONDANCE. Tome 10, Octobre 1769-Juin 1772

01/1986

Pléiades

Correspondance. Tome V (1758-1760)

01/1980

Correspondance

Correspondance avec loppin de gemeaux (1767-1782)

02/2022

Correspondance

Correspondance générale de La Beaumelle (1726-1773). Tome 17, Septembre 1769-1er août 1772

11/2022

Philosophie

Oeuvres complètes. Tome 16, Salon de 1767 ; Salon de 1769

04/1990

Romans historiques

Les domestiques de Berthier Tome 1 : Premieres amours. 1766-1767

10/2020

Généralités

Voyage d'un françois en Italie, 1765-1766. Tome 4

03/2021

Histoire internationale

Les aventures de Jean-Baptiste Chevalier dans l'Inde orientale (1752-1765). Mémoire historique et Jornal de voyage à Assem

01/1984

Récits de voyage

La mort en Arabie. Une expédition danoise 1761-1767

03/1994

Histoire de France

Journal d'un avocat de Paris. Tome 16, La perte du Canada (1760-1761)

06/2012

Histoire de France

Correspondance conjugale 1760-1782. Une intimité aristocratique à la veille de la Révolution, 2 volumes

08/2019

Histoire de France

Lettres à l'archiduchesse Marie-Christine 1760-1763. "Je meurs d'amour pour toi..."

09/2010

Anthologies

Oeuvres complètes. Tome 16 B, 1767-1770

03/2021

Critique littéraire

Voltaire - Catherine II. Correspondance 1763-1778

12/2006

Russie

L'éloge du sang-froid. Correspondance (1762-1796)

11/2023

Sciences historiques

Ragguagli dell'Isola di Corsica. Echos de l'Ile de Corse, Première époque 1760-1768

03/2010

Critique littéraire

Correspondance de la famille de Chazal 1767-1879

04/2014

Histoire de France

Le Camp de Metz. Tome 1, Souvenirs : 1769-1790

10/2012

Petits classiques parascolaire

Micromégas (1752) ; Jeannot et Colin (1764)

11/2011

Philosophie

La dispute du fatalisme en France 1730-1760

12/2004

Littérature française (poches)

L'ingénu. suivi de La Bastille. Épître à Uranie. Entretiens d'un sauvage et d'un bachelier. Relation de la mort du chevalier de La Barre. et d'extraits de la Correspondance, 1762-1767

09/2006

Economie

Finances et politique au siècle des Lumières. Le ministère L'Averdy, 1763-1768

12/1999

Philosophie

Oeuvres complètes. Tome 18, Arts et lettres (1767-1770)

10/1984

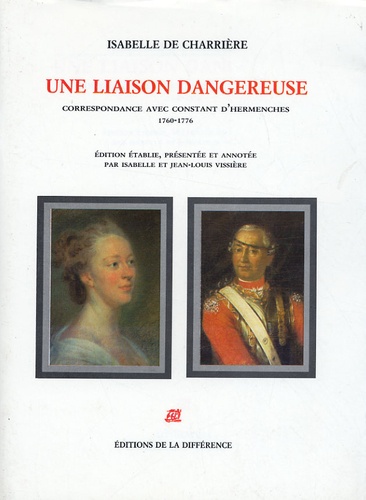

Littérature française

Une liaison dangereuse. Correspondance avec Constant d'Hermenches (1760-1776)

07/1991