Correspondance 1917-1949. Avec Marc Allégret

Extraits

Critique littéraire

Correspondance 1917-1949. Avec Marc Allégret

11/2005

Critique littéraire

Correspondance. 1914-1919

06/2019

Critique littéraire

Correspondance. 1910-1919

03/2014

Critique littéraire

Correspondance 1939-1947

12/2000

Littérature française

Marc allegret

03/2000

Histoire de France

Georges Orselli. Officier, gouverneur des colonies, industriel : un patriote critique

10/2014

Beaux arts

Correspondance 1917-1944

10/2019

Critique littéraire

Correspondance. 1911-1949

10/2013

Philosophie

Correspondance (1949-1987)

04/2018

Philosophie

Correspondance 1929-1949

06/2016

BD tout public

Putain de guerre ! : 1917-1918-1919. Avec 1 DVD

10/2009

Histoire de France

Correspondance et écrits de guerre (1914-1919)

08/2016

Critique littéraire

Correspondance 1897-1919

10/2000

Critique littéraire

Correspondance. (1919-1938)

12/2019

Critique littéraire

Correspondance. 1919-1935

05/2019

Critique littéraire

Correspondance 1919-1961

04/2009

Critique littéraire

Correspondance 1919-1968

11/2011

Critique littéraire

Correspondance 1947-1968

10/2009

Correspondance

Correspondance. (1901-1919)

08/2021

Critique littéraire

Correspondance (1912-1942)

11/2014

Correspondance

Correspondance 1913-1948

01/2023

Critique littéraire

Correspondance 1927-1942

01/2014

Critique littéraire

Correspondance (1941-1957)

09/2013

Critique littéraire

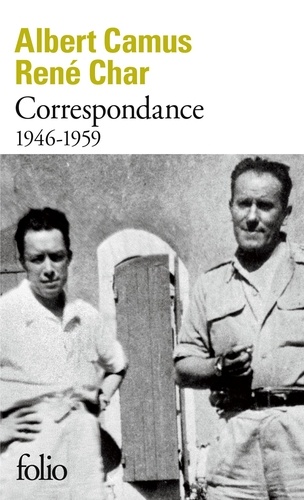

Correspondance. 1946-1959

03/2017

Critique littéraire

Correspondance (1945-1959)

06/2019

Critique littéraire

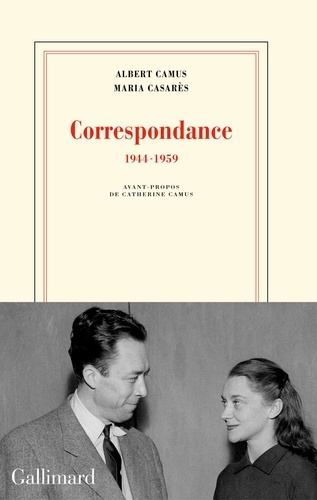

Correspondance. 1944-1959

11/2017

Correspondance

Correspondance 1941-1944

12/2022

Critique littéraire

Correspondance (1944-1969)

11/2014

Critique littéraire

Correspondance. 1945-1959

09/2013

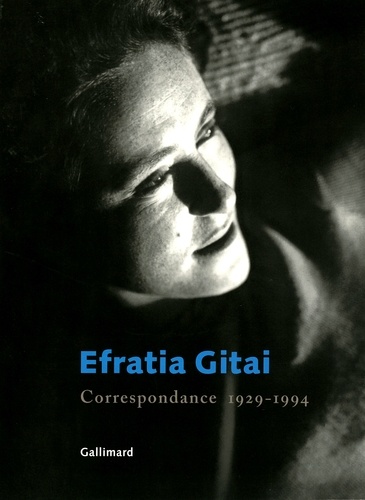

Histoire internationale

Correspondance (1929-1994)

10/2010