Abdeljlil Lahjomri

Extraits

Histoire internationale

Le Maroc des heures françaises. 2e édition

07/2019

Histoire internationale

Au Maroc, les métiers : cartographie d'une mémoire vive

03/2016

Pédagogie

Les approches interculturelles en éducation : entre théorie et pratique

09/2019

Pédagogie

Construire et mettre en oeuvre un projet de coopération internationale en éducation

04/2019

Economie (essai)

Hommages à Rolande Borrely

10/2022

Pédagogie

Action publique, gouvernance et recherche en éducation

07/2021

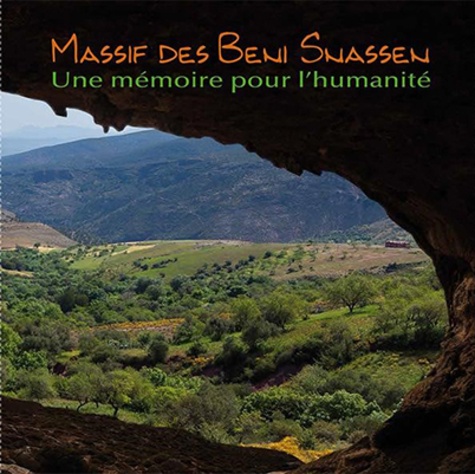

Tourisme étranger

Massif des Beni Snassen. Une mémoire pour l'humanité

12/2016

Histoire internationale

La revue Maghreb (1932-1936). Une publication franco-marocaine engagée

09/2015