Aicha Fargani

Extraits

Mode

Fashion Africa

09/2023

Littérature française

Le dernier chant des insoumises

02/2017

Littérature anglo-saxonne

Elle. Qui-doit-être obéie

05/2022

Beaux arts

Une poétique pragmatique - Considérations sur l'œuvre de Franck Leibovici

06/2018

Littérature française

Coeur berbère

09/2022

Autres

Philosophie N° 151, septembre 2021 : Maurice Blanchot

09/2021

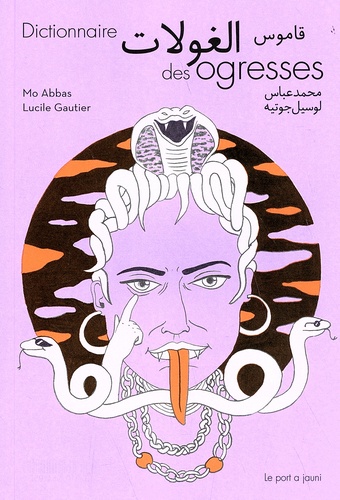

Fantasy

Dictionnaire des ogresses. Edition bilingue français-arabe

01/2023

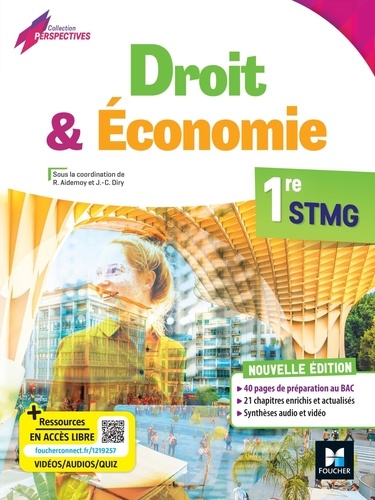

STMG (Sciences et technologies

Droit & Economie 1re STMG

05/2023

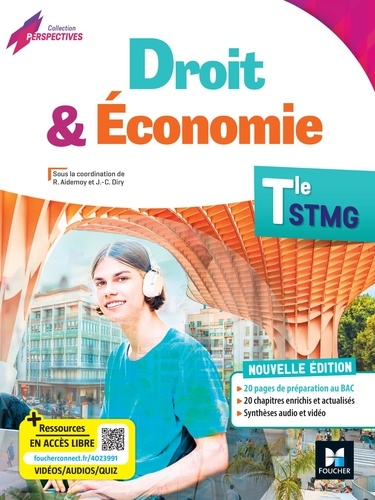

STMG (Sciences et technologies

Droit & Economie Tle STMG Perspective. Edition 2024

04/2024

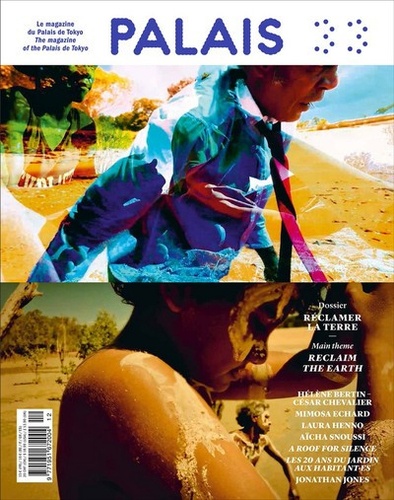

Art contemporain

Palais de Tokyo Magazine N° 33 : Réclamer la Terre. Edition bilingue français-anglais

04/2022

Religion

Les femmes dans le Coran. Récits, études et analyses à la lumière de la tradition musulmane

02/2006

Ethnologie et anthropologie

A l'est des rêves. Réponses even aux crises systémiques

09/2022

Histoire de la danse

Quand l'image performe. Comment imager la danse et faire danser l'image ?

05/2023

Littérature étrangère

Sangsues

10/2009

Monographies

Corpus Painting Hiroshi Sugito

12/2022

Sociologie

Villes maghrébines en situation coloniale

12/2014

Histoire internationale

Dans le vent violent de l'Histoire. Parcours d'un enfant de la révolution hongroise

05/2011

Archéologie

La villa gallo-romaine de Grigy à Metz

05/2021

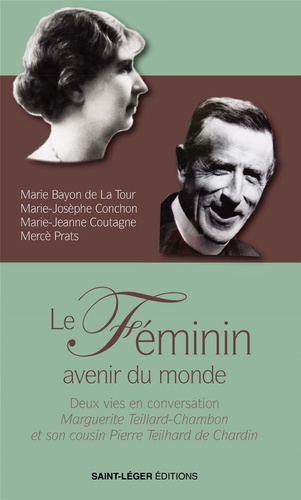

Religion

Le féminin avenir du monde. Deux vies en conservation - Marguerite Teillard-Chambon et son cousin Pierre Teilhard de Chardin

08/2020