Carlos Vaquera, Christelle Marlot

Extraits

Littérature étrangère

Lettres choisies. 1917-1961

10/1986

Psychologie, psychanalyse

Autisme : le sacrifice invisible. Trajectoires des familles et Regards croisés des professionnels

07/2015

Ecrits sur l'art

Marronnage, l'art de briser les chaînes

07/2021

Critique littéraire

L'atelier du roman N° 45, Mars 2006 : L'Europe du rire

03/2006

Actualité médiatique internati

La raison derrière les barreaux. La radicalisation en question

04/2024

Histoire internationale

Tito de Alencar (1945-1974). Un dominicain brésilien martyr de la dictature

10/2020

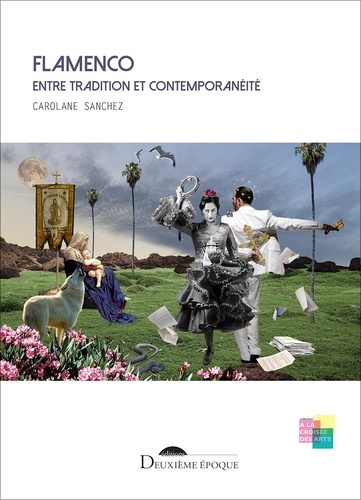

Histoire de la danse

Flamenco entre tradition et contemporanéité. Corps-palimpseste et recherche-création

05/2024

Critique littéraire

Villon et sa fortune littéraire

11/1970

Poésie

Oeuvres complètes

10/2021

Animaux, nature

Dictionnaire des chiens illustrés à l'usage des maîtres cultivés. Tome 1, Chiens réels

10/2012

Romans historiques (poches)

Le Maître de Garamond. Antoine Augereau, graveur, imprimeur, éditeur, libraire

10/2004

Romans historiques

Le maître de Garamond. Antoine Augereau, graveur, imprimeur, éditeur, libraire

01/2003

Atlas bibliques

Bibliographie des Psaumes imprimés en vers français. 1521-1900 (en quatre tomes)

06/2022

Musique, danse

Revue de musicologie Tome 104 N° 1-2 (2018)

11/2018

ST2S (Sciences et technologies

Objectif BAC 2024 - 1re ST2S Toutes les matières

ST2S (Sciences et technologies

Objectif BAC 2024 - Term ST2S Toutes les matières

Littérature étrangère

Cargaison

04/1987

Droit

Grandes pages du droit international. Volume 4, Les espaces

01/2018

Littérature française

Opisthographie

12/2020

Musique, danse

ESSAI SUR L'OPERA (1755-1764). LE THEATRE A LA MODE (1720). Domaine italien, Tome 1, Période classique, Texte original intégral

02/1999

Histoire automobile

L'aventure automobile en France

09/2023

Littérature française

Monsieur Bel Canto

12/1993

Littérature étrangère

Balcons sur le Grand Canal

03/2015

Littérature française

Les abîmes du coeur

03/1980

Compositeurs

Markévitch, musicien cosmopolite

05/2021

Littérature française

Rien qu'une ligne

08/2015

Espagnol 4e

Espagnol 4e Nuevo Vamos allá. 3 en 1 Manuel de l'élève, cahier d'activités, cahier de cours, Edition 2023

05/2023

Critique littéraire

François Villon

07/2005

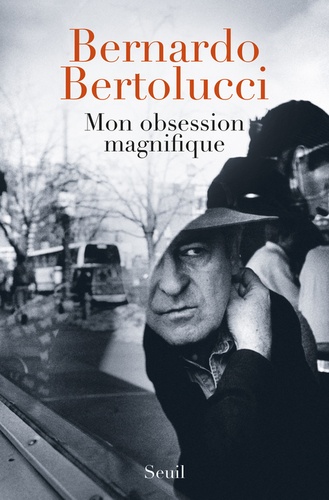

Cinéma

Mon obsession magnifique. Ecrits, souvenirs, interventions (1962-2010)

10/2014

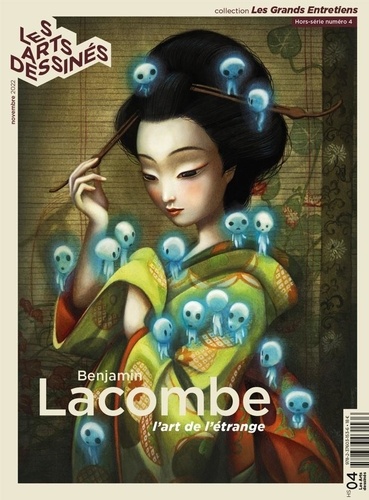

Illustration

Les Arts dessinés Hors-série N° 4 : Benjamin Lacombe

11/2022