Roland Topor

Extraits

Autres éditeurs (P à T)

L'ogre qui n'aimait pas manger les enfants

10/2022

Lycée

La peau de chagrin. Texte intégral et dossier pédagogique

05/2022

Poésie

Poésie et travail. Une anthologie de poésies sur le travail et les métiers

05/2006

Pléiades

Théâtre complet. Tome 1, Théâtre de jeunesse ; Drames en vers

01/1964

Ethnologie et anthropologie

Femme, indigène, autre. Écrire le féminisme et la postcolonialité

11/2022

Histoire des idées politiques

Des masques à la plume. Théâtre et politique dans le journal du Père Duchesne (1790-1794) de Jacques-René Hébert

02/2021

Histoire de France

Histoire des Girondins. Tome 2

01/2014

Critique littéraire

La littérature de l'anarchisme. Anarchistes de lettres et lettrés face à l'anarchisme

09/2014

Essais

Lee Miller. Une vie sans filtre

06/2023

Pléiades

THEATRE COMPLET. Tome 2, Drames en vers, Drames en prose, Théâtre lyrique, Théâtre en liberté, Théâtre moderne, Fragments

01/1964

Sciences historiques

Le passé ne meurt pas. Souvenirs d'un historien

05/2016

Traduction

Leçons sur la traduction

10/2021

Histoire des mentalités

Les Français et la table. Alimentation, cuisine, gastronomie du Moyen Age à nos jours

12/2021

Cinéma

Petit lexique intranquille de la télévision

04/2011

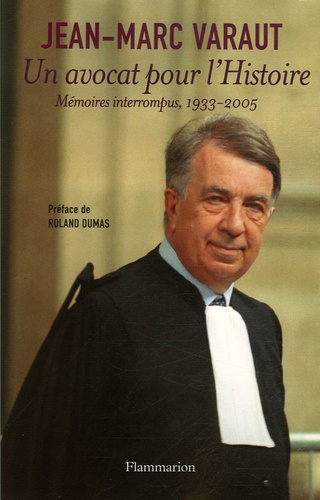

Droit

Un avocat pour l'Histoire. Mémoires interrompus 1933-2005

03/2007

Sciences historiques

Panthéonistas. Elles pour nous, nous pour elles

03/2017

Rugby

Une vie de Rugby. 1000 et une anecdotes d'une vie de rugby

04/2022

Littérature française

Couillonne boy. Itinéraire d’un homme irrésolu

03/2021

Histoire littéraire

Barthes/Quignard. L'idée de littérature au tournant du XXIe siècle

03/2021

Critique littéraire

Le bruit d'Iris

01/1979

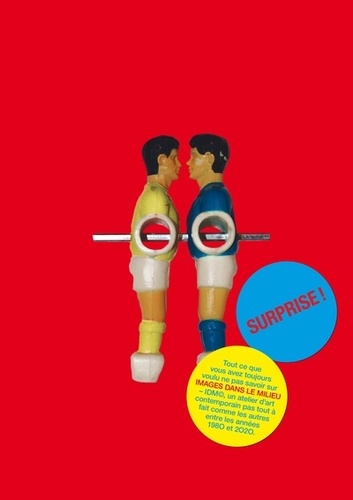

Art contemporain

Surprise ! Le premier jour du reste de ma vie

03/2021

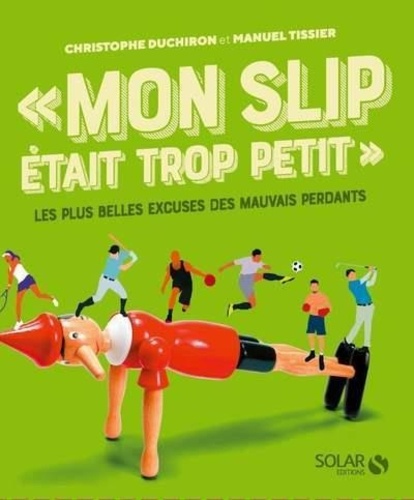

Histoire du sport

"Mon slip était trop petit"

10/2022

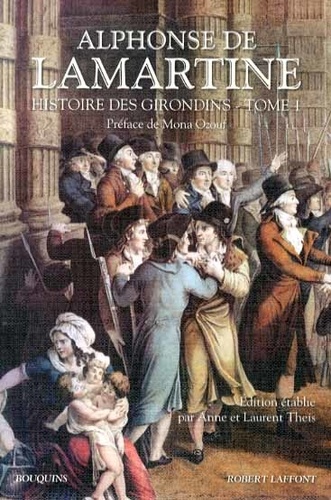

Révolution française

Histoire des Girondins. Tome 1

01/2014

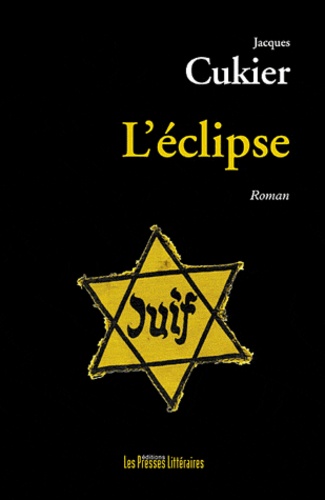

Littérature française

L'éclipse

04/2010

Sociologie

Pour une histoire des femmes bibliothécaires au Québec. Portraits et parcours de vie professionnelles

01/2020

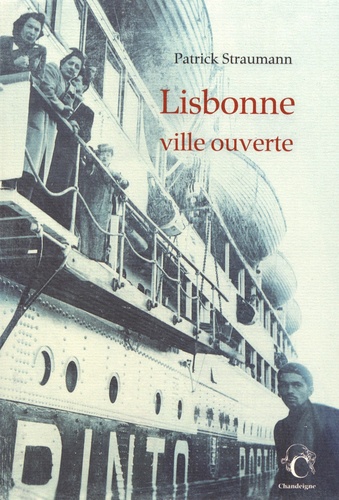

Histoire internationale

Lisbonne, ville ouverte

05/2018

Critique littéraire

Correspondance 1897-1919

10/2000

Critique littéraire

Brèves N° 80 : Gabrielle Rolin / Alberto Manguel

10/2006

Sciences historiques

Quelques femmes célèbres de Bourgogne

04/2010

Genres et mouvements

Le roman soviétique, un continent à découvrir

01/2023