Louis Poulet & le concours international de quatuor à cordes de la ville de Liège. Composition - interprétation - lutherie (1951-1972)

Extraits

Critique littéraire

L'oralité, de la production à l'interprétation

08/2019

Droit

Le siège de l'arbitrage international. Etude d'une autonomisation

01/2021

Documentaires jeunesse

De l'oeuf à la poule

03/2020

Histoire de la musique

Jouer en quatuor à Nantes de 1866 à 1906

12/2023

Humour

Le monde de Sempé. Volume 2

12/2004

Humour

Le monde de Sempé. Volume 1

10/2002

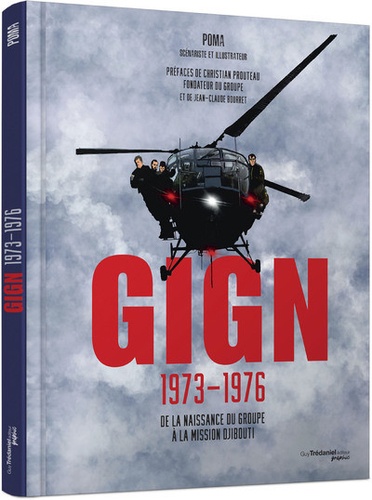

Historique

Gign 1973-1976. De la naissance d'un groupe à la mission Djibouti

09/2023

Sciences historiques

Les cavaliers de Lunéville. Aux avant-postes de la Lorraine 1971-1918

11/2015

Littérature française

Madame Louise de France, fille de Louis XV, religieuse carmélite au monastère de Saint-Denis

07/2013

Histoire de France

La Babel étudiante. La Cité internationale universitaire de Paris (1920-1950)

09/2013

Histoire de France

"Les grandes vacances" d' un gosse de 20 ans en Algerie. 1957 - 1958 - 1959

11/2010

Littérature française

D'Hadrien à Zénon. Correspondance 1951-1956

05/2004

Droit

L'interprétation évolutive des conventions internationales de protection des droits de l'homme. Contribution à l'étude de la fonction interprétative du juge international

01/2019

Photographie

Vers l'orient. 5 volumes, Japon 1958 ; Chine 1957 ; Indé Népal 1956 ; Iran Afghanistan Pakistan 1955-1956 ; Turquie 1955, Edition bilingue français-anglais

11/2012

Critique littéraire

Vanités, compositions de la fin

04/2019

Histoire de France

Le bouclier de Neptune. La politique de défense des bases françaises en Méditerranée (1912-1931)

10/2015

Portugal

Des femmes en armes. Histoires de luttes dans le Portugal de la dictature (1970-1974)

02/2022

Droit international public

Droit international des villes

06/2021

Critique littéraire

Correspondance 1950-1983. Précédé de Brassaï et les lumières de la ville

04/2017

Littérature érotique et sentim

Un piège dans la ville

05/2020

Equitation

Les écrits de jeunesse de Nuno Oliveira. Cadence, légèreté, géométrie (1951-1956)

02/2021

Philosophie

Le problème de la parole. Cours au collège de France. Notes, 1953-1954

CNLMusique – Prononcé entre décembre 1953 et avril 1954, "Le problème de la parole" s'inscrit dans le prolongement du "Monde sensible et le monde de l'expression" et des "Recherches sur l'usage littéraire du tangage", leçons professées l'année précédente au Collège de France. Merleau-Ponty explore dans ce cours le sens d'une parole qui émerge du sensible : interrogeant les processus d'acquisition du langage ainsi que les pathologies qui l'affectent, il propose une interprétation originale de la linguistique de Saussure et offre un commentaire d'envergure de l'oeuvre de Proust. Chez l'un et l'autre, comme dans l'étude de l'aphasie et de l'apprentissage de la langue chez Jakobson et Goldstein, Merleau-Ponty analyse les pouvoirs créateurs et instituants de la parole, pouvoirs que la littérature porte à son excellence. "Le problème de la parole" ébauche ainsi une philosophie de l'institution et une ontologie qui interrogent l'avènement du sens dans l'entrelacement du sensible et de l'expression. C'est dire toute l'importance de ce cours inédit : présentant l'une des premières lectures philosophiques de Saussure et de Proust, il constitue également une étape essentielle de l'évolution de la pensée de Merleau-Ponty, qui peut éclairer d'un jour nouveau le sens de son ontologie ultime.

02/2020

Ouvrages généraux

La Fin de règne. Comment la droite a perdu la Ve république (1976-1981)

01/2022

Histoire internationale

Nouvelle composition de la milice parisienne

06/2020

Techniques artistiques

Initiation à la composition

04/2019

Sciences politiques

Histoire du Comité international de la Croix-Rouge. Tome 4, De Budapest à Saigon (1956-1965)

03/2010

Religion

Biographie d'Yvonne-Aimée de Malestroit (1901-1951). Tome 2, L'essor mystique et l'impossible vocation (18 mars 1922 - 17 mars 1927), 3e édition

06/2010

Philosophie

Lettres à Franca. 1961-1973

11/1998

Théâtre - Essais

Journal de travail. Tome 4, (1974-1977)

02/2022

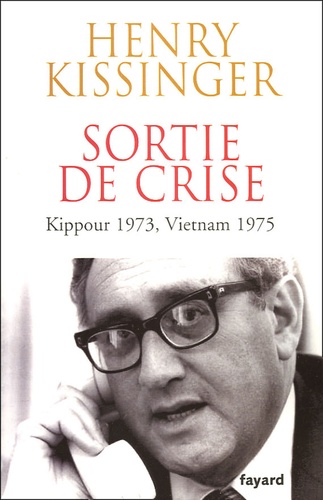

Sciences politiques

Sortie de crise. Kippour 1973, Vietnam 1975

05/2005