Jacqueline Payssan***

Extraits

Littérature française

Nous tous sommes innocents

01/2015

Littérature étrangère

Norte

11/2014

Littérature étrangère

A travers les champs bleus

10/2012

Romans historiques

Les imposteurs. Le laboureur, le roi et l'ange - L'improbable rencontre entre Louis XVIII et le "prophète" Martin de Gallardon

11/2018

Biographies

Les infréquentables frères Goncourt

01/2020

Romans policiers

Deuils blancs

11/2022

Littérature française

THEATRE TOME 2 : ELECTRE OU LA CHUTE DES MASQUES. LE MYSTERE D'ALCESTE QUI N'A PAS SON MINOTAURE ?

10/1971

XVIIIe siècle

Jacques-Pierre Brissot. Sociologie historique d'une entrée en révolution

06/2023

Faits de société

Elle n'a pas compris

10/2021

Littérature anglo-saxonne

Dans leur travail. Une trilogie

10/2023

Histoire de la photographie

Antonin Personnaz - Autochromes 1907-1914. La vallée de l'Oise en couleurs

08/2021

Alimentation

La révolution agroécologique. Nourrir tous les humains sans détruire la planète

04/2021

Histoire et Philosophiesophie

L'origine des génies

02/2003

Littérature étrangère

Se coucher pour mourir

02/2014

Littérature française

Dialogue avec les morts

03/2011

Littérature étrangère

Le ravin des gitans

05/1965

Théâtre

Les Sangsues suivi de Le Pain, La Folie de Salim, Les Thermes du Bon-Dieu

11/2002

Littérature francophone

Le lac de Côme ou la symphonie des ombres

05/2021

Critique

Georges Perec

02/2023

Généralités

La Vénus de Milo

03/2023

Religion

Christ ou Hitler ? Vie du bienheureux Franz Jägerstätter

09/2010

Vie chrétienne

Ils ont besoin d'être dérangés. Recueil d'articles de Dorothy Day

05/2023

Economie Prépas

100 fiches pour comprendre les sciences économiques. 10e édition actualisée

06/2023

Poésie

Cahiers de la Kolyma et autres poèmes

11/2016

Littérature française

Religiosité innée & subterfuges d'imposteurs

10/2017

Développement durable-Ecologie

Omerta sur la viande... Un témoin parle

11/2014

Littérature française

Sans arme ni refuge

06/1963

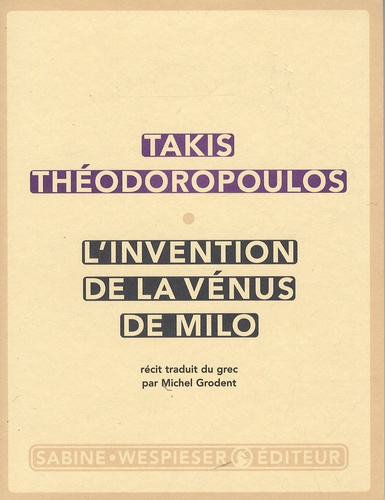

Littérature étrangère

Séduit et abandonné

02/1990

Photographie

Mémoires de l'oeil

05/1977

Littérature étrangère

L'invention de la Vénus de Milo

05/2008