Borges fortissimo

Extraits

Histoire internationale

The Queen. Elisabeth II, un destin d'exception

05/2019

Littérature française

L'homme descend de la voiture

08/2014

Littérature française

Le musée des valeurs sentimentales

01/2011

Essais généraux

La religion écologiste. Tome 3, La voiture électrique et autres folies

07/2022

Pédagogie

L'exercice comparatiste en didactique. Outils et concepts pour l'étude des systèmes didactiques

07/2023

XIXe siècle

Le poignard de Goya

10/2021

Poésie

La Forge n°1

10/2023

Pédagogie

FLE : l'instant et l'histoire : actes des rencontres du 29 mars 2012 à l'Alliance française de Paris Ile-de-France et du 19 octobre 2012 au CLA de Besançon

03/2013

Rhône-Alpes

Un grand week-end Drôme

04/2021

Rhône-Alpes

Vercors

05/2021

guides cyclotourisme

Bretagne. Tome 1, Ille-et-Vilaine, Côtes d'Armor, Finistère nord

04/2023

Romans de terroir

Bons baisers de mon Limousin

05/2020

Littérature française

ETAL-KONTEI : Odyssée des temps diluviens. Tome 3

04/2014

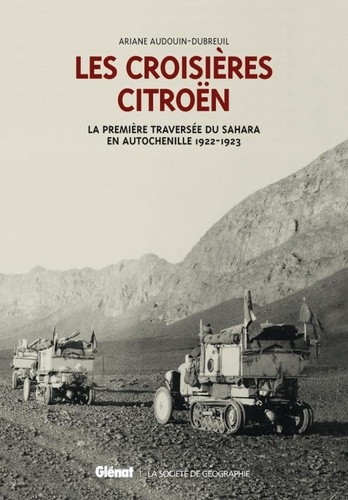

Récits de voyage

Les croisières citroën. 2 volumes : La croisère blanche ; La première traversée du Sahara en autochenille

11/2010

Religion

Lectures de Jean de la Croix. Essai d'anthropologie mystique

01/1981

Littérature française

Oeuvres complètes. Tome 5, 1874-1880

05/2021

Littérature française

Oeuvres complètes. Tome 4, 1863-1874

05/2021

Sciences historiques

Empreintes et patrimoines au Pays des Abbayes (Etival, Moyenmoutier, Senones). Actes des 20e Journées d'études vosgiennes du 12 au 14 octobre 2018

09/2019

Beaux arts

Peintures et stucs d'époque romaine. Etudes toichographologiques

01/2021

Littérature française

L'Homme Africain est-il intelligent ?

11/2010

Histoire de France

L'insurrection de la Grande Kabylie en 1871

12/2018

Littérature française

Fred - un instituteur laïque sous la Troisième République

05/2017

Parapsychologie

Méthode de développement des facultés supranormales

06/2022

Afrique sub-saharienne

Il pleut des mains sur le Congo. Léopold II ou le crime de masse occulté

05/2022

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Provence

03/2021

Sociologie

Etudes sociologiques

10/1977

Littérature française

La première défaite

08/2012

sociologie du genre

Féminisme

02/2024

Critique littéraire

La poésie au XXe siècle. Tome 3, Métamorphoses et Modernité

11/1988

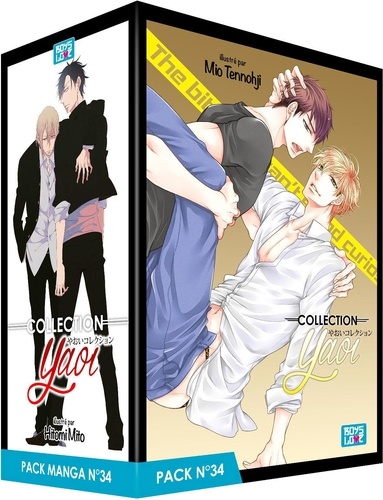

Manga

Pack Boy's Love n° 34. Avec 5 mangas

12/2015