Un maître d'école face au destin de l'Algérie. 1952-1962

Extraits

Histoire internationale

Guerre à l'Etat. Luttes autonomes et expériences alternatives au Pays Basque (1982-1992)

10/2011

Policiers

1962

01/2015

Critique littéraire

Aragon, un destin français. II. L'Atlantide (1939-1982)

03/2013

Histoire de France

L'adieu. 1962 : le tragique exode des Français d'Algérie

03/2012

Histoire de France

Un piton séparé du reste du monde. ma guerre en Kabylie : journal d'un appelé en Algérie, 1961-1962

01/2013

Histoire de France

Lettres filmées d'Algérie. Des soldats à la caméra (1954-1962), avec 1 DVD

09/2015

Littérature française

Ma vie en Algérie 1932-1968. Mon enfance, ma jeunesse et ma vie d’adulte en Algérie

01/2021

Algérie

Autogestion en Algérie. Une autre révolution? (1963-1965)

04/2022

Littérature française

Témoin en Algérie. (Mars 1958 - août 1959)

05/2023

Romans historiques

Les Chevaux du soleil

08/1980

Acteurs

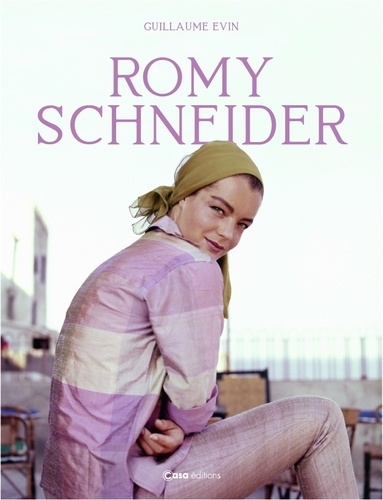

Romy Schneider

10/2022

Littérature française

Rue de Rivoli. Journal (1966-1972)

03/2011

Littérature francophone

Le prix du voyage. Algérie-France, difficiles allers-retours vers l'indépendance (1956-1962)

08/2021

Chanson française

Munkey diaries. Journal, 1957-1982

10/2018

Science-fiction

Nouvelles. Tome 2, 1955-1982

03/2019

Ethnologie et anthropologie

Pierre Bourdieu en Algérie (1956-1961). Témoignages

06/2022

Littérature française

Souvenirs de 20 ans passés en la ferme familiale de notre France profonde 1932 - 1952

05/2021

Histoire de France

Des harkis envoyés à la mort. Le sort des prisonniers de l'Algérie indépendante (1962-1969)

03/2014

Comics

The Defenders Intégrale : 1969-1972

09/2017

Poésie

Le corps clairvoyant. 1963-1982

11/1999

Algérie

Algérie 1914-1962. De la Grande Guerre à l'indépendance

09/2021

Histoire de France

Histoire de l'Algérie à la période coloniale (1830-1962)

02/2014

Histoire internationale

Algérie, la révolution trahie (1954-1958)

12/2018

Psychologie, psychanalyse

Le Séminaire. Livre X : L'Angoisse 1962-1963

06/2004

Histoire de France

Les Algériens dans le prisme des faits divers. Une lecture de la guerre d'Algérie (1954-1962)

09/2011

Histoire de France

Dans la tourmente de l'Algérie en guerre. Tome II (1951-1962) : La guerre contre le FLN du sol algérien... à Paris

07/2012

Histoire de France

La guerre d'Algérie. Tome 2, 1957-1962, L'heure des colonels, Les feux du désespoir

11/2001

Religion

Rwanda, pour une réconciliation, la miséricorde chrétienne. Une analyse historico-théologique de magistère épiscopal rwandais (1952-1962)

01/2011

Histoire de France

La clémence de l'Oncle Hô. Un mensonge meurtrier - Indochine 1952-1954

05/2011

Histoire de France

Vivre à Alger. La guerre et la paix dans l'Algérie des Français 1958-1962

09/2010