Durga

Extraits

Histoire internationale

Myrtom House Building. Un quartier de Beyrouth en guerre civile

11/2018

Histoire internationale

HAITI ET LES ETATS-UNIS 1915-1934. Histoire d'une occupation

11/1999

Histoire de France

Les fils de Canaan. L'esclavage au Moyen Age

02/2019

Policiers

Seules les femmes sont éternelles

11/2017

Littérature étrangère

Le chasseur céleste

11/2020

Histoire de France

En Macédoine sous la montagne bleue. Campagne d'Orient 1917-1918

10/2018

Sciences de la terre et de la

L'exploration au cours des siècles de l'Océan Glacial Arctique jusqu'au pôle nord

03/2019

XIXe siècle

Au moins le souvenir

02/2022

Contes et nouvelles

Franchissements. Varcare i confini, Edition bilingue français-italien

01/2022

Littérature étrangère

Les huit chiens des Satomi

01/2013

Histoire de France

L'EMPEREUR A LA BARBE FLEURIE. Charlemagne dans la mythologie et l'histoire de France

01/1997

Histoire de France

La vie quotidienne au Moyen Age

09/2020

Histoire internationale

Pierre le Grand. Sa vie, son univers

11/1985

Littérature française

La bataille d'Anghiari

04/2013

Royaume-Uni

Victoria. Reine et impératrice 1819-1901

01/2023

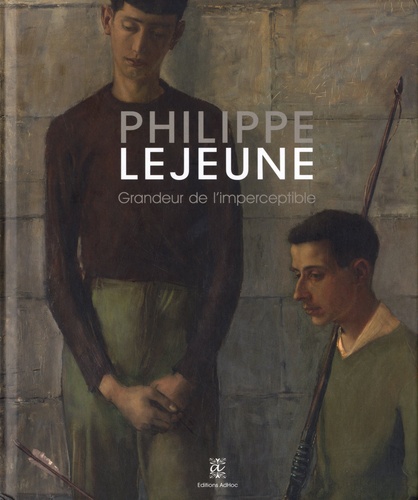

Beaux arts

Philippe Lejeune, grandeur de l'imperceptible

02/2019

Littérature française

Il faut bien que jeunesse se passe

11/2022

Essais biographiques

Le voyage au Maroc. Un éblouissement marocain

10/2023

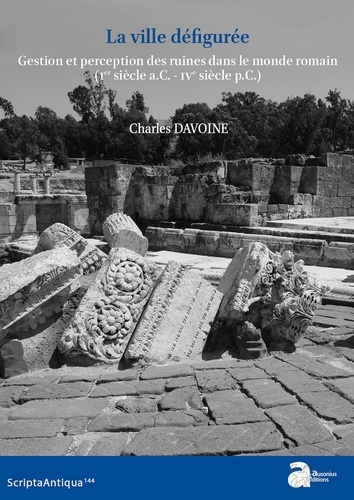

Rome

La ville défigurée. Gestion et perception des ruines dans le monde romain (Ier siècle a.C. - IVe siècle p.C.)

05/2021

Littérature française

Et parlez-moi de la terre...

01/2013

Théâtre

La Champmeslé

04/2003

Critique littéraire

Lettres & enveloppes rimées à Noura (Suzanne des Meules). "Je t'embrasse sur le recto et le verso de ta page érotique

01/2018

Histoire internationale

Louis III, dernier roi de Bavière (1913-1918). Un souverain dans la tourmente de la Première Guerre mondiale

10/2018

Faits de société

Elle n'a pas compris

10/2021

Littérature étrangère

Trois chants funèbres pour le Kosovo

10/2000

Histoire internationale

Les vikings. Histoire, mythes, dictionnaire

09/2008

XXe siècle

Disputes au sommet

01/2022

Critique littéraire

Correspondance amoureuse

06/2019

Beaux arts

Bauhaus. 1919-1933

02/2019

Littérature étrangère

Le divin narcisse pré son

11/1987