Ernest Hemingway

Extraits

Histoire de la philosophie

Vaincre l'abstraction. Théorie de la connaissance au début du XXe siècle (Husserl, Bergson, Cassirer, Heidegger)

06/2022

Sciences politiques

La cage d'acier. Max Weber et le marxisme wébérien

03/2013

Littérature française

Cortèges

01/2016

Décoration

Commissaire-priseur

10/2016

Romans historiques

Les vengeurs. Un même geste désespéré

10/2004

Religion

Eléments grecs du christianisme

12/2019

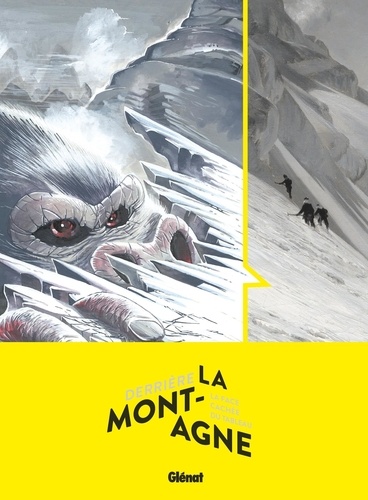

Montagne

Derrière la montagne. La face cachée du tableau

12/2019

Sociologie

Genres urbains. Autour d'Annie Fourcaut

06/2019

Beaux arts

Le double voyage : Paris-Athènes (1919-1939)

05/2018

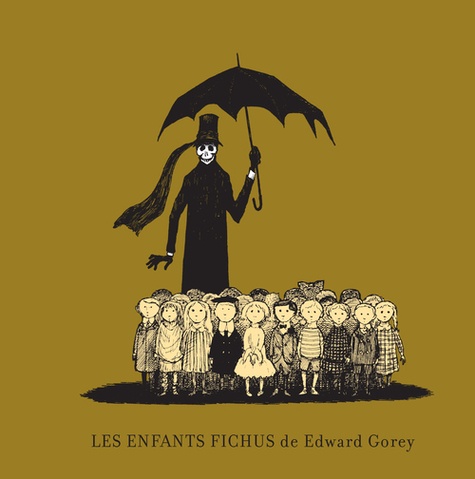

BD tout public

Les enfants fichus

10/2014

Sociologie

L'appel du texte. Sociologie du savoir bibliste

10/2011

Littérature française

Combien de royaumes nous ignorent. Éphémérides

04/2022

Art contemporain

Art contemporain africain. Histoire(s) d'une notion par celles et ceux qui l'ont faite

03/2021

Généralités

La capitale de l'humanité

Ouvrages généraux

Les acteurs de la décolonisation

03/2024

Histoire internationale

COMPANERO. Vie et mort de Che Guevara

10/1998

Histoire internationale

Avec Fidel et le Che. Ceux qui luttent et ceux qui pleurent

09/2017

Sciences de la terre et de la

Souvenirs entomologiques. Etudes sur l'instinct et les moeurs des insectes Tome 1

11/1996

Sociologie

Notre Bibliothèque Verte (vol.2)

02/2022

Sociologie

Sectes et démocratie

01/1999

Critique littéraire

Ecrivains en guerre 14-18. "Nous sommes des machines à oublier"

05/2016

Littérature française

SOUVENIRS ENTOMOLOGIQUES Livre 3

01/2023

Littérature française

SOUVENIRS ENTOMOLOGIQUES Livre 4

01/2023

Littérature française

SOUVENIRS ENTOMOLOGIQUES Livre 10

01/2023

Littérature française

SOUVENIRS ENTOMOLOGIQUES Livre 9

01/2023

Musicologie

Conflits de l'oreille et de l'oeil dans l'oeuvre musicale. L'écoute intériorisée

04/2021

Musique, danse

Un siècle d'écrits réflexifs sur la composition musicale. Anthologie d'auto-analyses, de Janacek à nos jours

01/2019

Philosophie

Kracauer. Le chiffonnier mélancolique

02/2010

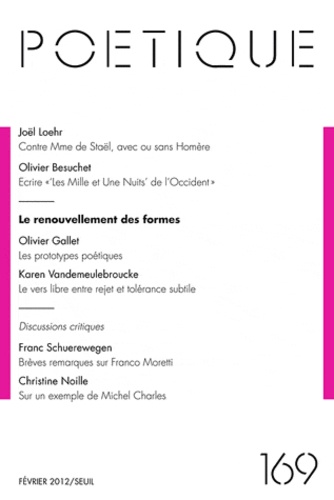

Poésie

Poétique N° 169, février 2012 : Le renouvellement des formes

03/2012

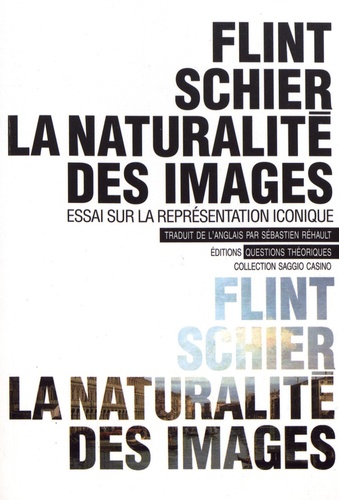

Philosophie

La naturalité des images. Essai sur la représentation iconique

01/2019