archie comics

Extraits

Littérature française

Arrière-pays

09/2021

Actualité et médias

Retour du Tchad. Carnet d'une correspondance

01/2010

Régionalisme

Histoire religieuse et civile de Saint-Rambert en Forez

02/2010

Théâtre

Doña Rosita la célibataire, Le Petit Tréteau de don Cristobal et doña Rosita

05/2004

Monographies

Titian : Sources and Documents

04/2023

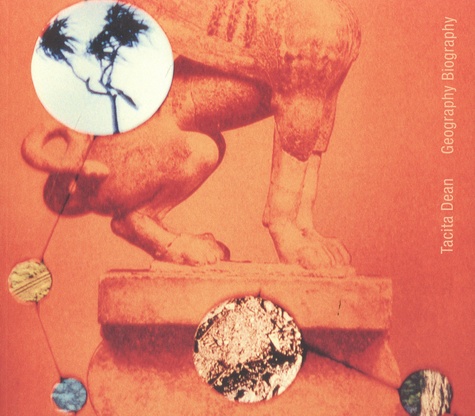

Monographies

Geography Biography

05/2023

Techniques photo

Fisheye N° 13, mai 2023 : Women in Motion Kering. Rosângela Rennó

05/2023

Monographies

Defaced! Money, Conflict, Protest

12/2022

Sociologie

Travailler, lutter, diffuser. Archives militantes du Centre Grisélidis Réal de documentation internationale sur la prostitution, Genève

10/2022

Monographies

Tacita Dean (version française). Geography Biography

05/2023

Littérature française

Le plongeur

02/2019

BD tout public

Naissances de la bande dessinée. De William Hogarth à Winsor McCay

11/2009

Littérature française

Nuits

10/2019

Religion

Rêver Dieu au 1er & au 21e siècle. Guérir par l'amour et par l'esprit

10/2020

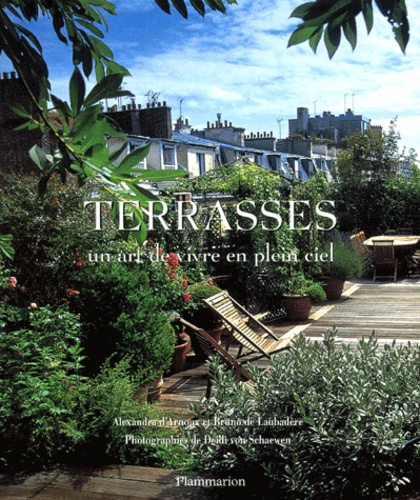

Jardinage

Terrasses. Un art de vivre en plein ciel

05/2005

Théâtre - Pièces

Super, un héros presque parfait

10/2023

Littérature française

Le propriétaire

09/2012

Esotérisme

Bible, le livre de Daniel décodé. La destruction du Temple symbole cyclique précurseur du destin apocalyptique de lHumanité

04/2015

Ecrits sur l'art

L'art et le nombre

05/2021

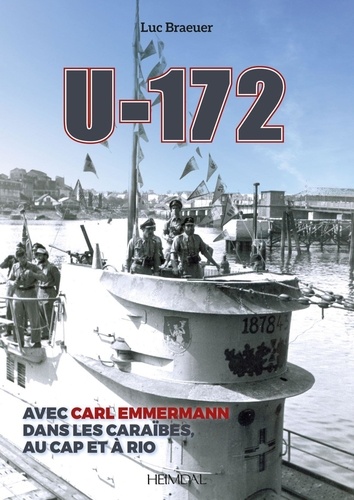

Non classé

U-172_ AVEC CARL EMMERMANN DANS LES CARAÏBES, AU CAP ET A RIO

06/2019

Sports

Les cahiers du football N° 3, juillet-décembre 2019 : Enfance

06/2019

Pléiades

Oeuvres. Coffret en 2 volumes, Tomes 1 et 2

11/2015

Pléiades

Oeuvres. Tome 2

11/2015

Pléiades

Oeuvres. Tome 1

11/2015

Histoire du cinéma

Demandez le programme ! - Une histoire du cinéma (1894-1930) vue par les programmes des lieux de pro

01/2024

Religion

Thérèse carmélite. Colloque du Centenaire

08/2004

Sciences historiques

Archéologie de l'inversion sexuelle "fin de siècle"

09/2014

Revues

Kometa N° 2, hiver 2024 : Liaisons dangereuses

01/2024

Pléiades

Oeuvres complètes. Volume 6, Comédies Tome 2, Edition bilingue français-anglais

05/2016

Pléiades

Oeuvres complètes. Volume 7, Comédies Tome 3, Edition bilingue français-anglais

05/2016