tour france recit 1924

Extraits

Critique littéraire

Cahiers 1894-1914. Tome 7, 1904-1905

04/1999

Histoire internationale

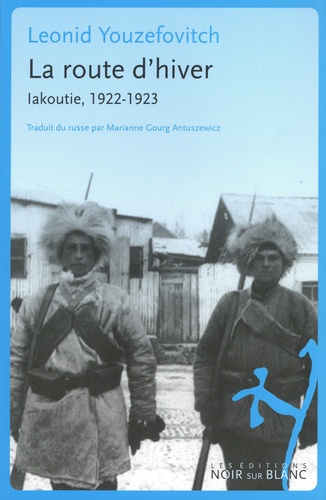

La route d'hiver. Iakoutie, 1922-1923

03/2020

Récits de voyage

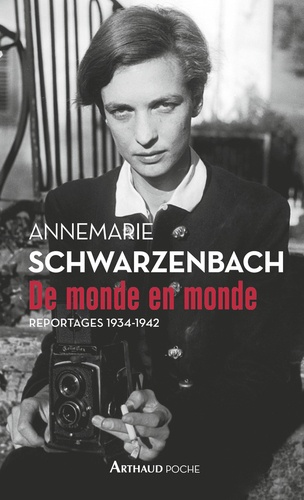

De monde en monde. Reportages 1934-1942

04/2018

BD tout public

Krazy Kat Intégrale Tome 1 : 1925-1934

10/2018

Littérature française (poches)

Un âge d'or. Tahiti 1920-1923

09/2017

Histoire de France

Journal du Général Edmond Buat 1914-1923

11/2015

Religion

Lettres de Tananarive. Jean Beigbeder à son père, 1924-1927

07/2019

Régionalisme

Gertrude Stein & le Bugey, 1924-1944. Edition bilingue français-anglais

04/2012

Romans historiques

Morts pour la France. Tome 3, La marche noire (1917-1944)

09/2003

Littérature française (poches)

Les Jeunes France et autres récits humoristiques

04/2013

Histoire de France

La Shoah en France. Volume 3, Le calendrier de la persécution des Juifs de France. Tome 2, septembre 1942-août 1944

10/2001

Vichy

Ombre invaincue. La survie de la Collaboration dans la France de l'après-guerre 1944-1954

09/2021

Sciences politiques

Sliman Ben Sliman 1905-1986. Biographie, journal et articles

06/2023

Littérature étrangère

Terre éolienne

02/1947

Littérature française (poches)

Récits pour Militza

06/1991

Histoire de France

La France sous l'Occupation (1940-1944)

05/2019

Histoire de France

La France du XIXe siècle. 1814-1914

01/2014

Psychologie, psychanalyse

Leçons au Collège de France (1895-1934)

04/2004

Economie

La France en guerre économique (1914-1919)

01/2018

Sports

Air France (1933-1944). Un turbulent décollage

07/2011

Histoire de France

Histoire de la France coloniale 1914-1990

08/2016

Histoire de France

La France des Trente Glorieuses. 1945-1974

06/2015

Littérature française

Tombouctou à tout prix. Récit dune passion pour le Mali

11/2016

Sports

Tour de France, tour de forçats

11/2019

Littérature française (poches)

Tour de france, tour de souffrance

06/2009

Religion

RECIT

11/1990

Critique littéraire

Cahiers staëliens Hors-série, 1984 : Hommage à Victor de Pange (1923-1984)

01/1984

Jazz, Blues, Soul, Rap, Reggae

Jazz power ! L'aventure Jazz magazine, 1954-1974. Avec Jazz magazine, vingt ans d'avant-garde (1954-1974)

07/2021

Histoire de France

Récits des tranchées. 1914-1918 - Des Poilus racontent

11/2017

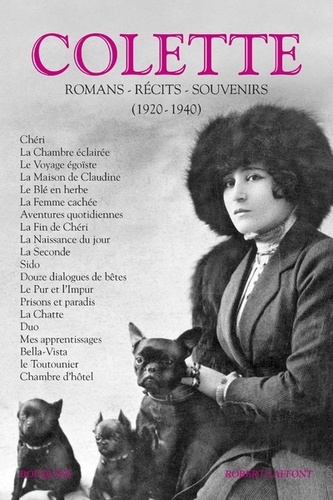

Littérature française

Colette. Volume 2, Romans, récits, souvenirs (1920-1940)

06/2018